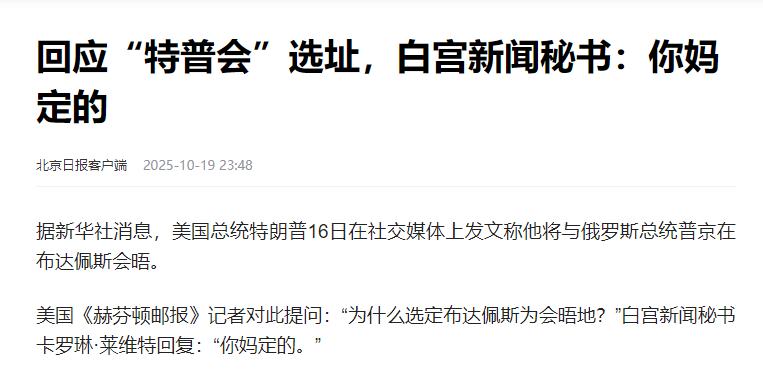

“你妈定的”,够劲爆! 当地时间10月16日,特朗普透露与普京电话约定将在匈牙利的布达佩斯会面,随后,美国媒体《赫芬顿邮报》记者不怀好意地问白宫新闻人,为什么要把会晤地点放在布达佩斯?白宫新闻秘书莱维特直接怼过去,说“你妈定的”。 先说说这个会晤地点的选择,绝非拍脑袋决定,背后藏着实打实的地缘政治考量,这场计划中的会晤本质是为推进美俄乌三方谈和,而匈牙利作为欧盟成员国中对俄态度相对中立的国家,其首都布达佩斯自然成了合适的中立场地。 早在2025年8月,白宫就已开始筹备将这里作为三方会晤的举办地,乌克兰总统泽连斯基此前明确表示拒绝前往莫斯科,且倾向于选择中立欧洲国家,布达佩斯恰好契合了各方的底线与诉求,这背后是多轮外交磋商的结果,绝非随意选定。 此次针对会晤地点的提问,看似是常规的外交问询,实则暗含对特朗普政府对俄政策的质疑与抹黑,试图通过地点选择这一细节制造舆论争议,这种带着预设偏见的提问,在白宫记者会上并不少见,只是这一次莱维特没有按常理用官方套话回应,而是选择了最直接的方式反击。 莱维特的激烈回应,也延续了近年来白宫发言人怼记者的“传统”,2023年10月,时任白宫新闻秘书让-皮埃尔就曾与《纽约邮报》记者发生争执,面对记者抱怨长期被无视提问,直接强硬回应“今天也不会叫你”,甚至厉声斥责记者“浪费时间”。 更早之前,拜登总统本人也曾在面对记者关于乌克兰商人贿赂的提问时,直言对方“问了愚蠢的问题”。 这些案例都说明,美国政府与媒体之间的紧张关系早已常态化,当媒体提问带着明显的党派倾向和攻击意图时,白宫方面的回应也逐渐从克制转向强硬。 莱维特后续更是加码回应,称该记者“真把自己当个记者了”,嘲讽其提问“虚伪且有偏见”,这一连串表态本质上是对媒体长期以来选择性报道、带着有色眼镜审视政府政策的集中爆发。 从更宏观的视角看,这种冲突折射出美国政治生态的极化现状,皮尤研究中心的调查数据显示,过去十年间美国民众对媒体的信任度持续下滑,保守派选民中仅不到三成信任主流媒体,而自由派对媒体的信任度也呈现波动下降趋势。 媒体与政府之间的相互质疑与攻击,进一步加剧了社会撕裂,特朗普政府本身就以“反主流媒体”为标签,其支持者认为主流媒体被自由派掌控,常常发布不实信息抹黑政府,莱维特的回应恰好迎合了这部分选民的心态,通过展现对“偏见媒体”的强硬态度,巩固核心支持者群体。 这种将媒体批评转化为政治动员的操作,在美国选举政治中屡见不鲜,毕竟在舆论场的博弈中,姿态有时候比内容更重要。 对比国际上其他国家的外交回应风格,中国外交部发言人的犀利回应往往基于事实依据,用逻辑和法理展开反击。 比如陆慷在回应日本介入南海问题时,明确指出日方“不是当事国,没有资格说三道四”,赵立坚在回击布林肯的不实言论时,用一连串反问揭露美方霸权本质,这些回应既坚守了立场,又保持了外交话语的专业性。 而莱维特的“你妈定的”则完全跳出了专业框架,更像是街头争执中的口语化反击,这种差异背后,是不同政治体制下政府与媒体关系的本质区别,也反映出美国外交话语体系在极化政治环境下的退化。 这场口水仗的后续影响也值得玩味,虽然莱维特的回应引发了部分舆论对“外交礼仪”的讨论,但在特朗普的支持者群体中却获得了不少认同,认为这是对“伪善媒体”的必要反击。 而《赫芬顿邮报》则借机渲染白宫“不尊重媒体”,进一步强化其对特朗普政府的批判立场,双方的这场交锋,最终没有聚焦在会晤本身对解决俄乌冲突的实际意义上,而是陷入了情绪化的相互攻击,这也正是美国政治的尴尬之处——重要的外交议题常常被党派斗争和舆论争议所裹挟,最终偏离核心。 事实上,布达佩斯会晤的核心价值在于为俄乌冲突提供和平谈判的契机,自2022年冲突爆发以来,双方仅在2022年3月进行过一次停摆的和平谈判,直到2025年才在美方推动下出现停火30天的进展。 此次美俄首脑会晤若能顺利举行,将为后续三方会谈奠定基础,对缓解地区局势具有重要意义,但媒体与政府的这场冲突,却让公众的注意力从这一核心议题上转移,不得不说这是一种遗憾。 或许在极化的政治环境中,制造争议比聚焦问题更容易获得流量与关注,只是这种短视的行为,最终损害的是解决实际问题的可能性。 莱维特的回应虽然不够“体面”,却真实反映了当前美国政治与媒体互动的畸形状态。 当媒体不再以客观公正为首要原则,而是沦为党派斗争的工具,当政府回应不再聚焦政策本身,而是转向情绪化的舆论战,受损的不仅是政府与媒体的公信力,更是普通民众获取真实信息、推动问题解决的权利。 这场看似偶然的口水仗,实则是美国政治生态失衡的必然结果,未来类似的冲突恐怕还会不断上演,而那些真正关乎全球和平与发展的重要议题,却可能在这些喧嚣中被不断边缘化。