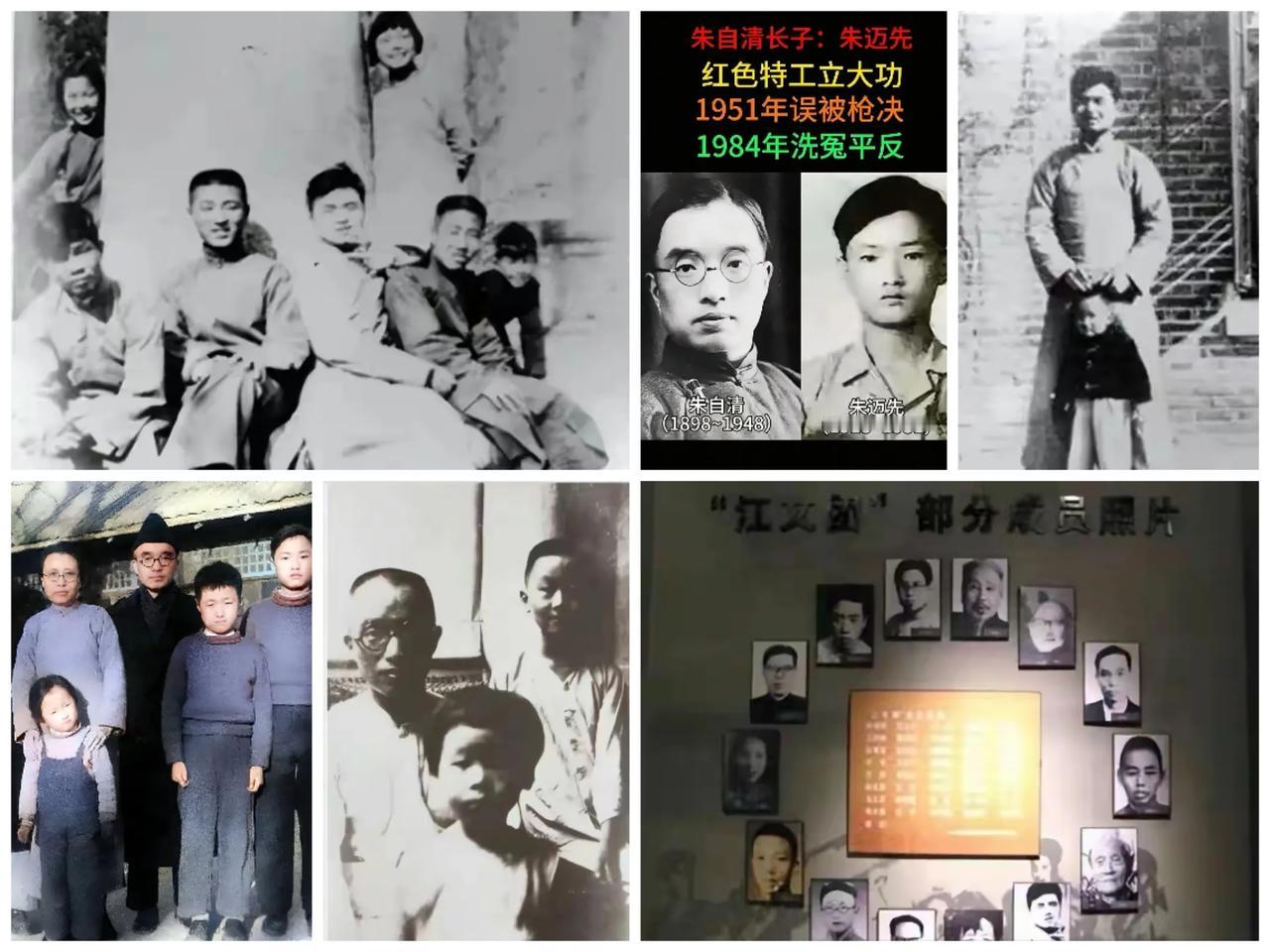

“密使一号”吴石牺牲后, 周恩来立即下达命令, 做了这件事,1950年6月10号台北马场町刑场上,一声枪响,划破了台北的天空,眼前的一幕正是国民党国防部参谋次长吴石从容就义。 临刑前,他高声朗诵了在狱中写下的绝笔诗句:“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁。” 表达了他的信仰与忠诚,和他一起就义的,还有三位中共地下党员——朱谌之、聂曦和陈宝仓。这四个人的牺牲,后来被称作震惊两岸的“密使一号”案。 枪声刚落,台北市内一片风声鹤唳,报纸却只用寥寥数语带过“四名匪谍伏法”。可在香港的中共联络点,情报员把密电写成一行字:吴石等四人已就义,身份暴露。电波跨过山海,传进中南海,周恩来握着那张薄纸,沉默许久,只说一句:“他们不能白死。”当天,一份没有抬头、没有落款的急电发向各地:搜集吴石等人遗属信息,给予最高规格照顾;遗骨、遗物、遗照,一样不能少;将来有机会,要把他们接回家。 命令下来,像一根火柴,点着了隐蔽战线上的灯火。香港地下交通站先动,把四人临刑前被强行按下的照片,从冲洗房偷底片;广州的情报联络员,把吴石生前写下的《兵要地理》手抄残页,一页一页夹带出境;甚至连朱谌之女儿写给母亲的最后一封信,也被悄悄塞进中药材包里,转运到北方。那时候没有云存储,全靠血肉之躯一趟一趟带,有人为此丢了护照,有人被海关盯上,可没人停手——大家心里都憋着一句话:不能让英雄连张纸都留不下。 北京西山脚下,一座不起眼的小院成了临时“档案室”。吴石的军事地图、聂曦画的速记符号、陈宝仓的家书,被分门别类装进牛皮纸袋,再用火漆封口。夜深人静,机要员打开收音机,调到空白频段,只听见沙沙电流声,却像在跟对岸对话:“你们放心,家里都收拾好了。”1950年代末,这些材料被移交军事博物馆,但卷宗上没写来源,也没写名字,只有编号“甲-07”。直到八十年代,卷宗解密,人们才知道,那是“密使一号”的全部家当。 对遗属的照顾也在悄悄进行。吴石的儿子吴韶成被接到北京读书,学费、生活费全免,宿舍门口永远有辆自行车,车把上挂着“公用”二字,其实是专给他骑的;朱谌之的女儿被安排进工厂,厂里特意把夜班调成日班,说“孩子没妈了,不能再让她熬夜”。那个年代没有“抚恤金”一说,可粮票、布票、糖票,月月准时送到各家门口,像一条隐形的臂膀,把倒下的人留下的家,揽在怀里。 最传奇的是骨灰。台湾方面当年草草掩埋,连墓碑都没立。七十年代末,一位台籍老兵回大陆探亲,悄悄带来一只小木盒,里面是用油纸包着的四撮骨灰和一张手绘地图——马场町刑场东北角,距老槐树三步。老兵说,他当年是行刑队士兵,夜里偷偷把四人骨灰收拢,“心里过不去”。1981年,木盒被送到北京,周恩来早已去世,可他的继任者还是下了指令:找块安静地方,让他们“回家”。最终,四只小小的骨灰瓮,被安放在八宝山革命公墓的侧柏下面,没有名字,只有一块集体墓碑,刻着一句诗:“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁。” 故事讲到这儿,我关掉电脑,脑子里却全是那声枪响。历史书上的“密使一号”只有几行字,可对我来说,它是四个活生生的人:吴石写诗时,一定想到老家福建的海风;朱谌之缝情报时,肯定惦记女儿有没有新衣裳;聂曦画速记符号,大概还想着完工后去吃碗热干面;陈宝仓写家书,末尾一定会写“勿念”。他们也会怕冷,也会想家,也会在朋友圈晒娃——如果生在和平年代。可命运把他们推到了枪口前,他们没退,把命交了,把火种留下了。 有人说,情报战是看不见硝烟的战场,可我觉得,硝烟从未散去,它只是换了个形式,藏在档案馆的卷宗里,藏在八宝山侧柏的叶子上,藏在那些被照顾长大的孩子们的笑声里。我们今天能刷手机、看直播、吐槽加班,是因为有人替我们挡了子弹——挡子弹的人,连名字都不能公开。所以,别再说“英雄”是抽象词,他们就是你我身边的普通人,只是选择了不普通的路。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。