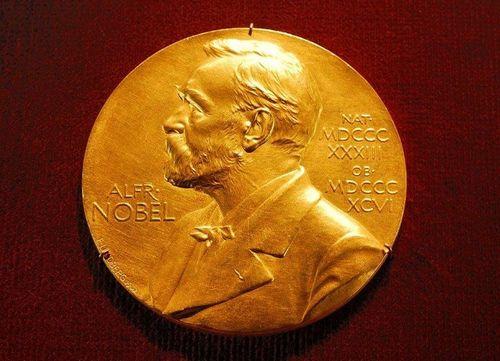

为什么日本出了那么多诺贝尔奖,却感觉科技水平落后于现在的中国呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 每次诺贝尔奖公布,总有人拿日本的获奖数量说事,质疑中国科技实力,这种困惑其实源于一个认知偏差:我们把诺奖当成了科技水平的实时排行榜,但它本质上是一本几十年前的旧账簿。 2025年获得医学奖的日本科学家坂口志文,他的核心发现其实在1995年就完成了,整整等了三十年才站上领奖台,这不是个例,翻翻诺奖历史就会发现,化学奖平均滞后三十年,医学奖也要二十六年。 日本现在的获奖井喷,实际上是上世纪八九十年代那批研究的集中兑现,那个年代日本经济腾飞,国家舍得砸钱搞基础研究,现在终于到了收获季节。 可科技实力从来不该只看过去的荣誉,更要看当下能给普通人带来什么,这方面的体感差距太明显了,出门买菜掏出手机扫一扫就行,菜市场大爷都挂着收款码,这在中国是再平常不过的场景。 可去日本试试,大部分地方还得翻钱包找硬币,老人出门必须揣着厚厚的零钱袋,数据摆在那里,中国移动支付覆盖率早就超过百分之九十,日本连年轻人里常用的都不到一半。 交通出行的差距更是肉眼可见,从北京坐高铁到广州,三百五十公里时速,半天就到了,全国四万多公里的高铁网络,连不少县城都通了动车。 日本新干线听着名头响,实际速度才两百多公里,总里程就几千公里,很多小城市压根到不了,有朋友去日本旅游,从东京到京都坐了两个多小时新干线,回来直呼还没上海到南京快。 这种差距背后是两国科研思路的根本不同,日本习惯把钱投在基础研究上,耐心等几十年出成果,这种路子确实能攒出诺奖。 中国的打法更实际,研发经费里超过七成都投向试验发展和应用研究,盯着的是能快速落地的技术。 手机信号不好就建全球最多的5G基站,看病排队久就搞预约诊疗和远程医疗,出门不方便就铺高铁搞共享出行。 2024年研发投入达到三点六万亿元,这些钱很快就转化成了看得见摸得着的生活改善。 新能源领域的对比最能说明问题,日本当年押注氢燃料电池车,结果加氢站成本是加油站两倍,氢价是化石燃料十二倍,2023年全年才卖出四百多辆车,连既定目标的零头都不到。 中国则抓住了电动车赛道,2024年新能源汽车销量占全球七成,超过一千两百万辆,光伏市场占了全球近一半,储能电池出货量更是垄断了九成以上,这些产品遍布全球,改变的是真金白银的市场格局。 有人会说日本在高端材料和精密部件上还有优势,这话不假,但这些优势越来越依赖中国市场,日本东京电子2024年中国区业务占比接近一半,成了最大市场。 他们的设备卖给中国工厂,中国工厂用这些设备造芯片,芯片再装进手机和新能源车销往世界各地,产业链下游的掌控力,比上游的单点技术更有话语权。 日本科技应用跟不上节奏这事,他们自己也清楚,年轻人想在日本点个外卖,可选的商家屈指可数,想刷手机坐地铁,也就东京大阪少数城市能实现。 反观中国,三四线城市的外卖网约车随叫随到,智慧菜场扫个码就能看蔬菜溯源信息,这些细节里藏着的科技渗透力,比实验室里的论文更能让人感受到进步。 当然,中国基础研究起步晚是客观事实,过去很长时间,国家精力都在经济建设和工业化上,大规模投入基础研究也就最近十几年的事,2024年基础研究经费突破两千五百亿,占比接近百分之七。 钱花出去了,成果不会立马就有,科研不是种菜,今天浇水明天收成,但这棵树已经扎下根了,再过二三十年,现在搞的量子通信、新能源技术说不定也能换来诺奖。 不过话说回来,诺奖从来不是衡量科技实力的唯一标准,中国空间站在轨运行,量子通信实现千公里级传输,超级计算机多次问鼎世界第一,这些成就未必都能换来诺奖,但在国际科技版图上早已占据一席之地。 对普通人来说,能让生活更便利、出行更快捷、支付更简单的技术,远比一张证书更实在,科技的意义本就该如此,好用、省事、看得见,才是它该有的样子。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!

![关于诺贝尔奖,这个回答真棒[赞]](http://image.uczzd.cn/11111212800581461944.jpg?id=0)

![中国人太多,日本国土太小,根本装不下![呲牙笑]](http://image.uczzd.cn/9956391538399404173.jpg?id=0)