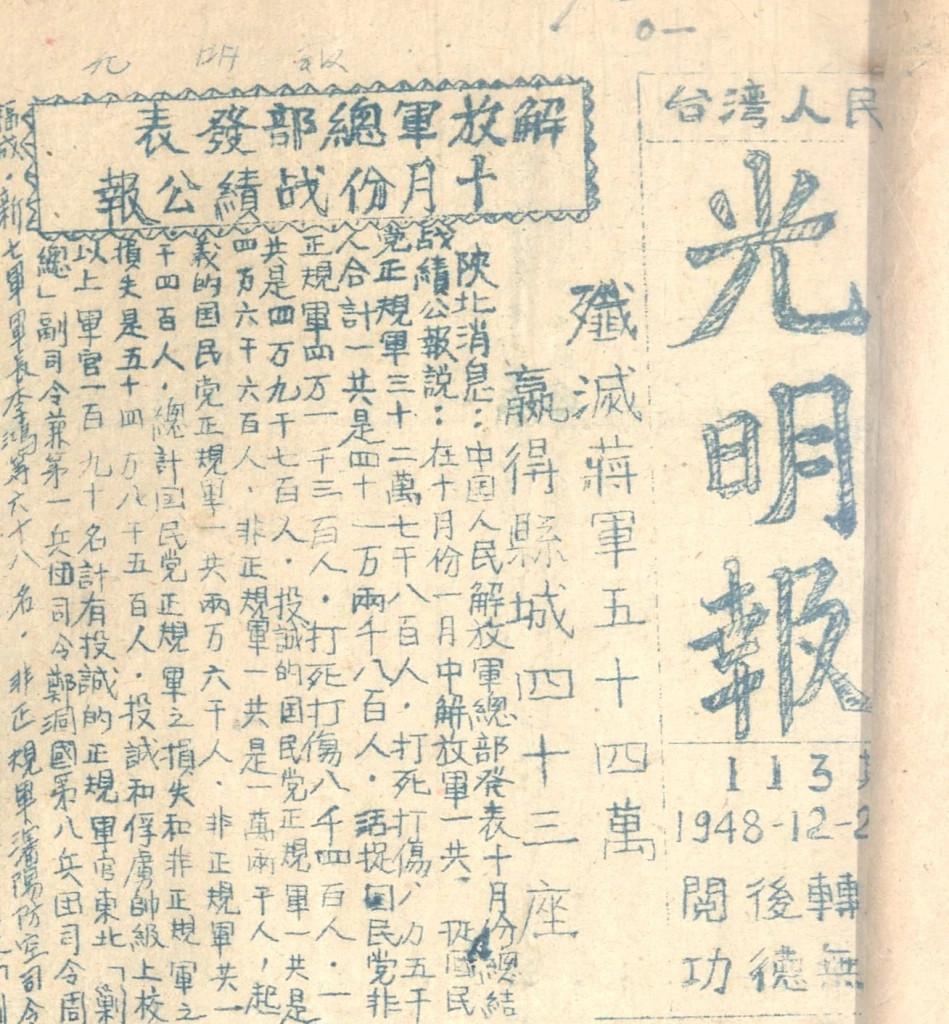

他是抗美援朝战场上最“不听话”的战士,也是让首长最头疼的兵,师长让他抓“舌头”,他灭对方一个班,让他守桥不被炸,他灭对方一个营! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 董明德出生在1918年的山东莱阳,那时中国还在动乱中挣扎,他家里务农,生活清贫,董明德是个实在人,身体结实,性格耿直,见不得不平事。 1947年解放战争打得正激烈时,他毫不犹豫地报了名参军,在东北战场的洗礼中,他从普通战士逐步成长为侦察班长,学会了如何在枪林弹雨中生存,如何侦察敌情,如何隐藏自己。 1948年他加入了党,当1950年朝鲜战争爆发后,董明德随着42军跨过鸭绿江,迎接一场更严酷的考验。 42军刚入朝时,对朝鲜的地形完全陌生,在德川一带执行防御任务时,上级需要获取敌情,师长把这个任务交给了董明德。 一般的侦察兵会潜伏观察,画出敌军的阵地图,但董明德想的却不一样,他带着一个班的战士,直接端掉了南朝鲜军的一个巡逻队,他们扒下敌军的衣服穿上,大摇大摆地在路上走。 当美军的巡逻队出现时,董明德假装是韩国兵,跟美国人比划、套近乎,等到敌人放松了警惕,他突然动手,瞬间制服了毫无防备的美军士兵。 结果不是抓一两个舌头回来问情报,而是活捉了五个俘虏,其中还有一个少尉参谋,最关键的是缴获了一份敌人的防御部署图。 团长听说这事的时候哭笑不得,高兴是因为得到了宝贵的情报,担心是因为董明德这种“蛮干”方式,很容易暴露部队的位置。 但战后统计战果时,那张防御图帮助志愿军精准摧毁了敌人的几个关键火力点,还在增援路线上打了个漂亮的伏击战,董明德因此立了二等功。 不过真正让师长捏把汗的,是后来的守桥任务,上级命令董明德带人守住一座战略桥梁,防止美军炸桥,这个任务看起来简单,但当董明德到达目的地时,他发现情况复杂得多。 桥头有三十多个南朝鲜兵守着,桥下还埋着敌人预先准备好的炸药,如果按照常规守桥的方式,就是在阵地上被动等待敌人发动攻击。 但董明德不是这样想的,他的脑子里只有一个念头,与其被动防守,不如主动出击。 当晚,他带着战士泅渡过河,悄无声息地靠近了桥头的敌人,接下来的行动堪称标准的特种作战教科书。 他们不费一枪一弹就制服了所有守桥的南朝鲜兵,之后董明德没有停歇,他冒着零下的严寒,潜入冰冷刺骨的河水中,游到桥下,小心翼翼地用手术刀般的精准度剪断了敌人的炸药引信,桥梁得以保全。 完成了上级交代的任务后,董明德的眼光落在了不远处的一个美军营地,这是一个大营,兵力比他的队伍多得多,一个班对一个营,按正常的军事常识,这简直是自杀。 但董明德选择了冒险,他挑选了最精干的一个班,带着手榴弹对着那个营地发起了突袭,密集的爆炸声瞬间让美军以为志愿军的主力部队来袭了。 营地里陷入了混乱,这一战下来,一个班的兵力竟然消灭了四十多个敌人,俘虏了一百多人,还缴获了大量的汽车、火炮等重型装备。 师长听说这事后,既为战果感到欣喜,又为董明德的冒险举动感到后怕,这种“失控”式的勇敢,在平时是要被处罚的,但在战场上,它却转化成了战斗力。 董明德之所以能一次次超额完成任务,不是因为他鲁莽蛮干,而是因为他会动脑筋,他善于观察敌人的心理,善于利用地形和天气。 在那个被冻得发硬的朝鲜冬天,他深刻理解了一个真理:再先进的装备也扛不住严寒,再严格的哨兵也有想取暖的念头。 这种从实际出发的智慧,比任何死记硬背的军事条例都管用,他最擅长在夜幕掩护下出击,战士们都说他是“夜猫子”,越黑越精神。 战后董明德立了特等功,被授予二级战斗英雄的称号,照理说,这样的功臣应该受到各种优待,但董明德做出了一个令人意外的选择,他回到了山东老家,娶妻生子,过起了最普通的农民生活。 村里人只知道他当过兵,没人知道他立过大功,国家给退伍军人的补助,他一分钱都没要,全部转给了牺牲战友的家属。 他有四个女儿,从不跟孩子们讲战场上的故事,那些军功章和证书,被他锁在一个旧木箱里,藏在床底下,就像在隐藏一段不愿提起的过去。 2007年董明德因病去世,享年89岁,临终前,他也没有向任何人提起过当年的战功。 直到2020年,也就是他去世13年后,外孙在收拾老屋时无意中发现了那个落满灰尘的木箱,打开一看,全家人才恍然大悟,这个平凡的老人竟然是战斗英雄。 董明德的故事并不复杂,但它包含了深刻的意义,一个“不听话”的兵为什么能立功,一个战场上最“失控”的战士为什么最后选择了最大的控制力去约束自己的荣光,这才是志愿军为什么被称作最可爱人的原因。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:大小新闻——烟台抗美援朝特等功臣隐藏功名半世纪