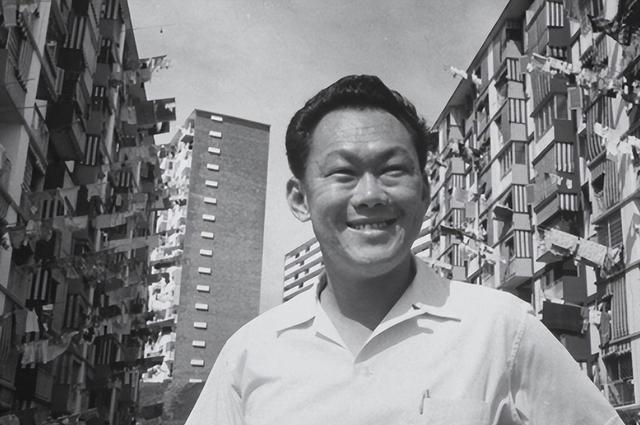

1965年,新加坡宣布独立,李光耀当即决定废除汉语,并将官方语言改为英语。而在彼时新加坡将近200万人口中,75%以上都是华人,至此不少人对此十分不满,但李光耀解释道“汉语有个弊端”。 1965年,新加坡刚从马来西亚联邦“被单飞”,成了一个没爹没妈的独立国家。国父李光耀,这位后来以铁腕和远见著称的强人,面对着一个烂摊子。国土就那么点大,连淡水都得看邻居脸色,内部更是个“联合国”——华人占了绝大多数,没错,但还有相当数量的马来人、印度人和其他族裔。大家语言不同、信仰各异,凑在一起,随时都可能擦枪走火。 就在这个节骨眼上,李光耀做出了一个让无数华人同胞惊掉下巴的决定:将英语定为新加坡的官方语言和行政语言,而汉语,这个超过75%人口的母语,只能和马来语、泰米尔语一起,退居“母语”的次席。 消息一出,整个华人社群都炸了锅。很多人想不通,甚至破口大骂:咱们的根在中国,流的是华夏的血,现在你让我们丢掉老祖宗的语言,去说殖民者的英语,这不是数典忘祖吗? 面对滔天的舆论,李光耀异常冷静。他后来在不同场合解释过,核心观点就一句话:“汉语有个弊端”。 这个“弊端”到底是什么?真的是汉语本身不好吗? 说白了,李光耀看的不是一本文化账,而是一本生存账。 60年代的新加坡,就像一艘刚下水就漏风的小破船,风雨飘摇。它没有任何自然资源,唯一的活路就是把自己打造成一个国际港口,一个能让全世界的资本和人才都愿意来的地方。那时候,世界的通用语是什么?是英语。国际贸易、金融、科技,哪一样离得开英语?一个投资商跑到你这儿,连沟通都费劲,人家凭什么把真金白银投给你? 李光耀心里清楚,国家要活命,就必须和国际接轨。 语言,就是那根最关键的插头。选择英语,就是选择了当时世界最主流的操作系统,虽然安装过程痛苦,但能保证这台“国家”牌电脑未来能兼容最多的软件,下载最多的资源。 这就是他看到的第一个“弊端”——在那个时代背景下,汉语在经济上不具备优势。这不是文化优劣的问题,而是工具效率的问题。 第二个“弊端”,则藏在国内。 新加坡是个多元种族的移民社会,这是它的基本盘。如果把汉语定为官方语言,占人口多数的华人自然是高兴了。但你想过没有,马来族和印度裔同胞会怎么想?他们会不会觉得被边缘化,觉得自己成了二等公民?这种内部的猜忌和不满,一旦被点燃,对于一个新生的小国来说,绝对是灭顶之灾。 李光耀作为一个政治家,他最恐惧的就是国家分裂。所以,他必须找一个“最大公约数”。英语,作为前殖民者的语言,虽然带着历史的伤痕,但它恰好不属于任何一个本地族裔。用一个“外人”的语言来当家,谁也别争,谁也别闹,反而成了一种最公平的选择。 这步棋,狠,但也稳。它直接绕开了最容易引爆的雷区,用一种看似无情的方式,维护了内部的团结。 当然,这个决定带来的阵痛是真实而剧烈的。最让人痛心的例子,莫过于南洋大学的关闭。 南大,那是东南亚无数华人华侨一分一毫捐出来的,是他们心目中的文化圣殿,是华人教育的骄傲。但在李光耀的语言政策下,这所坚持以中文为主要教学语言的大学,最终在1980年被并入了以英语为教学媒介的新加坡国立大学。校门被摘下的那一刻,多少老华侨失声痛哭,那感觉,就像精神上的根被生生斩断。 李光耀何尝不知这是在剜大家的心头肉?但他认为,为了国家这盘大棋,必须“壮士断腕”。在他看来,如果教育体系都不能统一,国家就永远是几张皮,捏不到一块儿去。 今天我们回过头再看这个决定,会发现更多值得玩味的东西。 新加坡的经济确实腾飞了,成了“亚洲四小龙”之一,国际金融中心、航运中心的地位稳如泰山。一口流利的“新加坡式英语”成了新加坡人行走世界的通行证。从这个角度看,李光耀当年的决策无疑是成功的。 但另一面呢? 随着中国的崛起,全球掀起了“汉语热”。现在,会说中文成了一项重要的职场加分项。新加坡政府也早就意识到了这一点,开始重新大力推广“双语教育”,鼓励孩子们学好作为母语的华文。许多新加坡年轻华人,小时候被父母逼着去上中文补习班,长大后才发现,这竟然成了一笔意想不到的财富。 李光耀的人生哲学里,从来没有“如果”,只有“选择”和“承担”。 他不是神,他只是一个在历史的十字路口,顶着一半人的骂声,为整个国家的生存,做出了他认为最理性、最必要选择的领导者。他或许没能让每个新加坡人都满意,但“国父”这个角色,本来就不是为了讨人喜欢,而是为了解决最棘手的难题。 新加坡的故事告诉我们,一个国家、一个民族的身份认同,从来不是一成不变的,它是在一次次艰难的抉择和适应中,被不断重塑的。李光耀的选择,是那个时代的产物,也是新加坡这个国家独特的宿命。