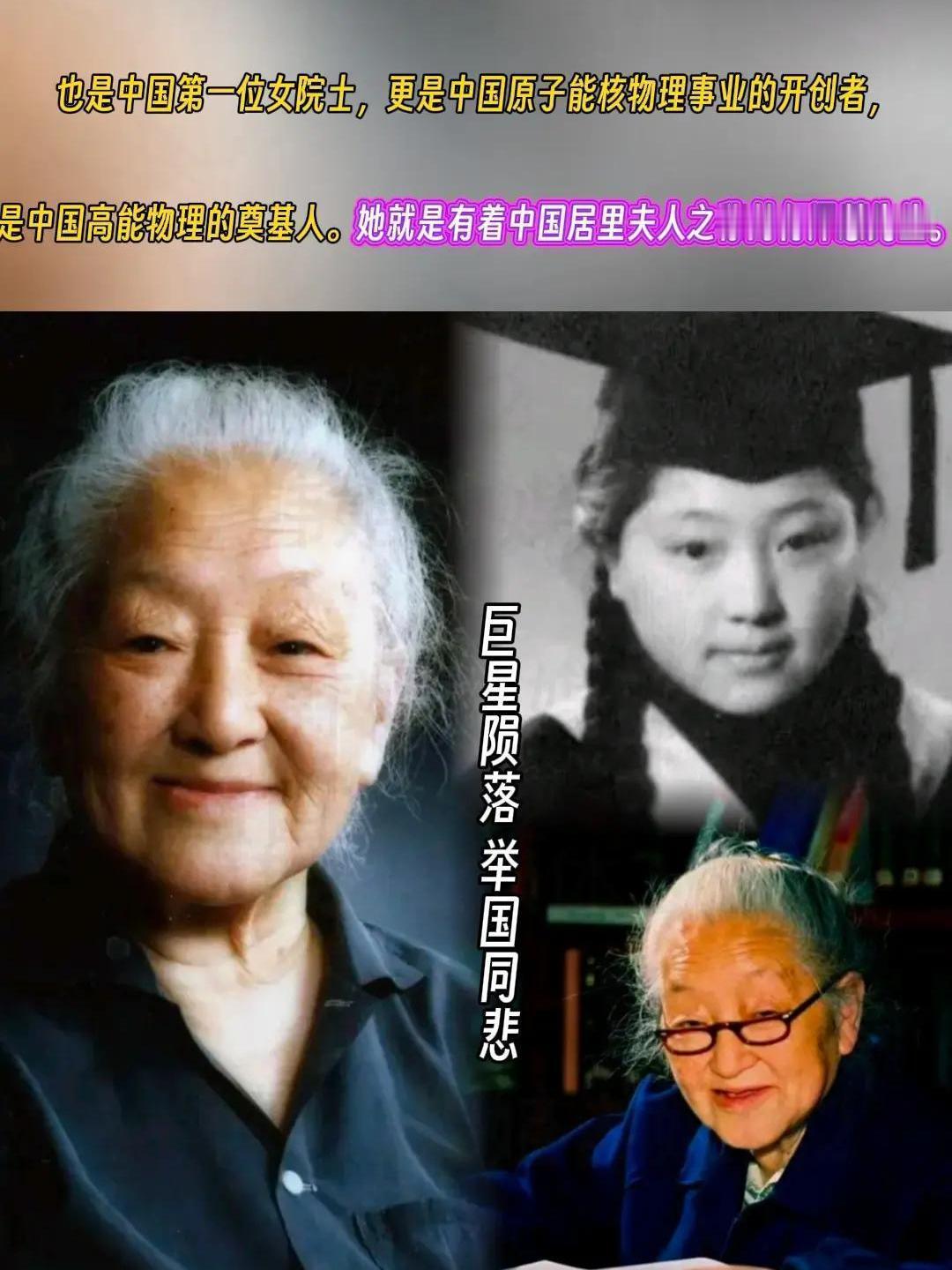

当何泽慧女士智慧的光芒照亮科学的星河,谁不会为之屏息仰望?谁不会献上一束花?谁不会在心中镌刻她划时代的发现?谁不会由衷地道一声:礼赞巾帼栋梁! 何泽慧,苏州走出的“中国居里夫人 。 战火中留学,一张纸写下“回国救国”, 破庙做实验,她用算盘敲开铀核, 一声轰响,三分钟震惊世界。 蘑菇云里,有她温柔的目光; 核火背后,是她坚定的肩膀。 她说:“科学无国界,科学家有祖国!” 从此山河有盾,龙脉有光, 今日神舟巡天,北斗指路, 都在呼喊:何泽慧, 你把智慧铸成核火,把中国的尊严,永远写在宇宙的胸膛! 何泽慧的科学底色,早在苏州老宅里便已埋下。她出身于苏州望族何氏,家族自晚清起便重视西学,兄长何泽明是早期留德工程师,姐姐何泽瑛专注植物学研究。在这样的家庭氛围中,何泽慧自幼不缠足、不习女红,反而跟着兄长摆弄机械零件,16岁时以优异成绩考入清华大学物理系,成为该系当时为数不多的女生之一。在清华,她师从物理学家叶企孙,与钱三强、王大珩等日后的“两弹一星”元勋同窗,扎实的数理基础让她在学术道路上稳步前行。 1936年,何泽慧赴德国柏林高等工业大学攻读博士学位,选择实验弹道学专业——这在当时是男性主导的领域,且与军事应用紧密相关。二战爆发后,德国校园科研陷入停滞,她却在军用研究所坚持实验,凭借对弹道轨迹的精准计算,成功提出“一种新的精确测量子弹飞行速度的方法”,于1940年获博士学位。即便身处战乱,她始终关注祖国动态,曾在给家人的信中写道:“所学知识,终要为祖国所用,否则学得再好也无意义。” 1943年,何泽慧转赴法国巴黎,进入法兰西学院原子核化学实验室工作,在这里与钱三强重逢。两人因共同的学术追求走到一起,1946年结为夫妻,开启“核物理双星”的合作生涯。当时,全球物理学界都在探索铀核裂变的奥秘,他们摒弃实验室的精密仪器,创新性地用自制探测器捕捉核反应轨迹,再以算盘进行复杂的数据计算。1947年,两人合作发现铀核的三分裂与四分裂现象——这一发现打破了此前物理学界对铀核裂变的单一认知,论文发表后,仅用三分钟便在国际物理学界引发轰动,居里夫人的女儿伊雷娜·约里奥-居里评价其“为人类认识核裂变作出了重要贡献”。 1948年,何泽慧与钱三强收到国内来信,邀请他们回国参与原子物理研究。彼时,法国科研条件优越,不少同行劝他们留下,但两人毫不犹豫地收拾行囊。出发前,何泽慧在一张便签上写下“回国救国”四字,贴在行李箱内侧,这四个字成为他们回国路上的精神指引。回国后,他们面临的是一穷二白的科研环境:没有专门的实验室,便将昆明郊外的一座破庙改建为临时研究基地;缺乏先进设备,就用罐头盒、玻璃管自制实验器材;数据计算全靠算盘,常常几个人轮流计算,反复核验确保精准。即便如此,何泽慧从未抱怨,反而带领团队攻克了核探测器研制等多个技术难题,为中国原子能研究奠定了基础。 1956年,中国科学院近代物理研究所(后改名为原子能研究所)成立,何泽慧担任副所长,负责核物理实验研究。她不仅注重科研攻关,更重视人才培养,亲手带出了一批年轻的核物理研究者,其中不少人后来成为“两弹一星”工程的骨干力量。在原子弹研制期间,她主导的核反应实验数据,为原子弹的理论设计提供了关键依据。1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,蘑菇云在罗布泊升起时,何泽慧站在观测点,眼中含着泪水,却始终保持着平静——她知道,这声巨响背后,是无数科研工作者的默默付出,更是祖国国防实力的一次跨越。 晚年的何泽慧依然坚守在科研一线,80多岁高龄时仍坚持每周去研究所上班,关注粒子物理和空间科学的最新进展。她生活极其简朴,衣服补了又补,却将节省下来的钱用于资助贫困学生。有人曾问她,一生投身核物理研究,最骄傲的是什么?她回答:“不是那些科研成果,而是我和钱三强当初选择回国,没有辜负祖国的期望。”她始终践行着“科学无国界,科学家有祖国”的信念,用一生的行动诠释了何为“爱国科学家”。 从苏州老宅的好奇少女,到德国校园的女博士,再到中国核物理研究的开拓者,何泽慧的一生,与祖国的科技发展紧密相连。她用算盘敲出的不仅是核物理数据,更是中国人在科技领域自主自强的底气;她留下的不仅是科研成果,更是“爱国、创新、求实、奉献”的科学精神。今日中国的科技成就,从神舟飞船到北斗导航,从量子通信到核聚变实验,都延续着她那代科学家的精神火种。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。