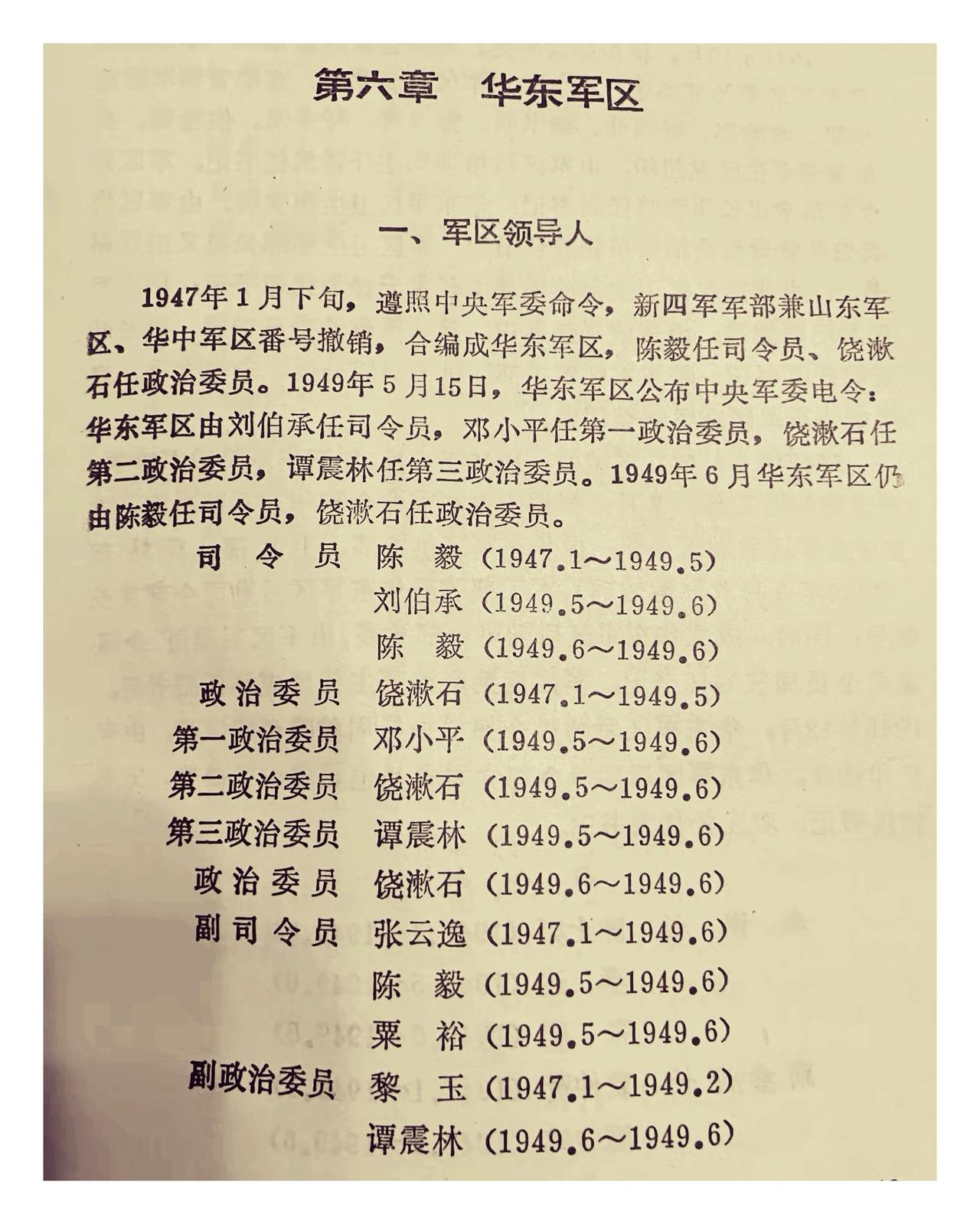

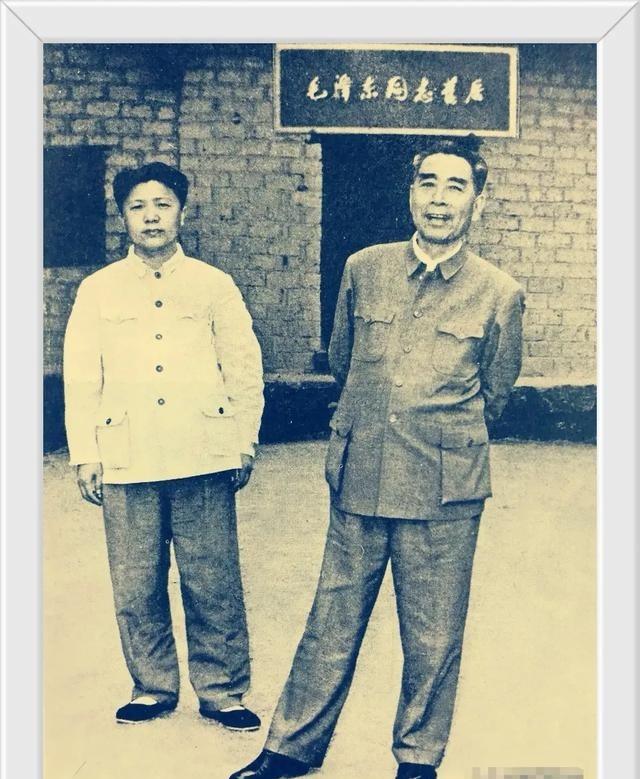

1955年周总理出访印度尼西亚期间途经昆明,遇到了往年好友张若名。[无辜笑] 张若名1902年生于河北保定,父亲是当地地主,1919年她在天津直隶第一女子师范读书,与邓颖超同班,成了无话不谈的闺蜜,五四运动那年,天津学生成立了觉悟社,张若名和邓颖超都是发起人,周恩来从日本回国后也加入进来,二十来个年轻人挤在西关西南角的一间民房里,油印传单、编辑《觉悟》杂志。 1920年1月天津当局抓捕了几名学生,周恩来、张若名带着几百人冲到直隶省公署门前要人,结果二十多个学生被一起关进了拘留所,在狱中关了半年,几个人挤一间牢房,张若名和郭隆真、邓颖超挤在女监,出狱时张若名父亲赶来,非要她回保定结婚,她拒绝了,靠着周恩来等人帮忙才重新回到天津。 1921年11月张若名登上法国邮轮,和周恩来、李富春等二十多个觉悟社成员一起去法国勤工俭学,到巴黎后她进了蒙达尼女子公学读法文,她语言天赋极好,很快就能用法语流利交流,成了中国学生和法国人之间的翻译,当时在法国的中国学生成立了旅欧少年共产党,张若名是最早的成员之一。 但到1924年张若名突然宣布退党,说要专心读书,这个决定让所有人意外,周恩来专门找她谈过几次,她心意已决,想在学术上有所建树,从此她埋头研究法国文学,花了五年时间拿到里昂中法大学文学博士学位,论文研究的是作家纪德,答辩时法国教授给了最高分。 周恩来则继续从事革命工作,1925年和邓颖超在广州结婚,1930年夏天他去苏联开会途经法国,特意绕道里昂看望张若名,那时她已经嫁给了人类学学者杨堃,两人是通过郭隆真介绍认识的,三个人在里昂的咖啡馆坐了一下午,周恩来讲起这几年辗转广州、武汉、上海的经历,张若名则说起在法国图书馆查资料的日子,临别时周恩来说了句“珍重”。 1931年欧洲局势紧张,张若名和丈夫回国,先在北平女子文理学院教法文,月薪八十块大洋,1937年日军占领北平后,日本人要她继续教书,她一口回绝,宁愿靠翻译法文书稿度日,最困难时连煤都买不起,1948年杨堃收到云南大学的聘书,两人搬到昆明,张若名在云大外文系教法语。 新中国成立后张若名加入民盟,多次写申请书要求重新入党,但因为历史问题一直没批,她教书很认真,每周十几节课,从基础法语教到高年级的法国文学史,学生都说她口音标准、讲课细致,她也一直关注周恩来的消息,每次在报纸上看到总理的新闻都会仔细读。 那天在云大见面,周恩来问起她这些年的情况,她说教书挺好,已经带出三届学生了,周恩来又问她论文发表了吗,她笑着说在《世界文学》上发过几篇译文,两人聊起法国作家萨特和加缪,又谈到云南的民族问题,陈毅在旁边插话说昆明气候好,张若名说是啊,比北方舒服多了。 此后二十多年,两人再没见过面,张若名一直在云大教到1962年退休,培养的学生里后来不少成了外交官和翻译,1973年她在昆明去世,临终前她还在翻译纪德的《背德者》,书桌上压着半页稿纸。 网友们感慨万千: “原来周总理也有这样的青春往事,看了真是感慨万千,那个年代的爱情和理想真是纯粹又复杂。” “张若名女士真是独立女性的典范,放弃感情投身学术,后来还拒绝北大邀请坚守气节,太佩服了!” “历史中的人物关系往往比教科书上更鲜活,周总理的真诚与张若名的坚持,都是时代的选择。” “看到周总理邀请张女士回北京那段,莫名感动,虽各有志向,但彼此尊重,这才是真正的情谊。” “所以人生没有如果,每个人都有自己的路,张若名选择学术,周总理选择革命,都了不起!” 如果你是张若名,在1955年那个瞬间,你会选择回北京吗? 官方信源:中国共产党新闻网