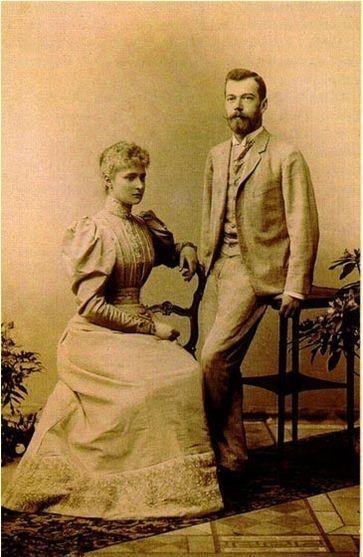

1917年,末代沙皇尼古拉二世被杀害前,正在与儿子一起辛勤劳作。镜头下白雪皑皑,寒风凛冽,失去自由的他们面容憔悴,身姿疲惫,却还要在这样的严酷天气下拉大锯,此时已不复当初的辉煌和荣耀。 这事儿发生在托博尔斯克,一个西伯利亚的小城。三百年来,罗曼诺夫王朝把无数政治犯流放到这里,他祖上估计谁也没想到,自家的末代子孙,会以同样的方式回到这片土地。讽刺吗?历史有时候就是这么个爱开玩笑的老头。 在被囚禁的最初日子里,临时政府对他们还算客气,住在当地最好的省长官邸里。但自由,是没了。尼古拉二世,这个曾经拥有地球六分之一陆地统治权的男人,每天最大的营生,就是带着儿子劈柴、堆雪山、整理花园。他做得极其认真,仿佛要把余生的力气都花在这上面。 这不仅仅是为了打发时间和取暖。我总觉得,这是一种精神上的自我放逐。当整个世界都背弃你,当昔日的荣耀和权力瞬间化为乌有,重复的体力劳动,或许是唯一能让他感到自己还“活着”的方式。每一次拉动锯子,每一次挥动斧头,肌肉的酸痛和呼吸的喘息,都无比真实,不像过去那些虚浮的宫廷礼仪。 聊到这儿,你脑子里可能会闪过他们曾经的样子。冬宫里上千个房间,奢华的舞会,皇后亚历山德拉和四个如花似玉的女儿们穿着镶满钻石的礼服,皇太子阿列克谢,那个患有血友病、被全家捧在手心里的宝贝,穿着漂亮的海军制服。尼古拉二世自己,作为上帝在人间的代表,接受着万民的跪拜。 那时候,别说拉大锯了,他恐怕连锯子长什么样都没仔细瞧过。财富和权力,是最好的滤镜,能把一个人的真实面貌模糊掉。很多人评价尼古拉二世,说他是个优柔寡断、能力平平的君主,一个好父亲、好丈夫,但绝不是个好沙皇。这话没错。他深爱家庭,甚至到了言听计从的地步,尤其信任他那位有点神经质的皇后,以及皇后背后的那个“妖僧”拉斯普京。 国家的命运,有时候就坏在这些看似温情脉脉的“家庭私事”上。 第一次世界大战,像个巨大的绞肉机,吞噬了上百万俄国士兵的生命。国内民不聊生,饿着肚子的人们想要的只是面包,可沙皇一家似乎还活在自己的小世界里。最终,“二月革命”的火焰,一把就烧掉了罗曼诺夫王朝三百年的基业。 从皇村到托博尔斯克,再到最后的目的地——叶卡捷琳堡的“伊帕切夫别墅”,也叫“特别用途房屋”,他们的处境一步步恶化。看守他们的士兵,从最初还带有一丝同情的本地人,换成了思想坚定的布尔什维克红军。高墙、铁丝网、窗户被涂上石灰,他们与外界的最后一点联系也被切断了。 这时候的尼古拉,内心应该还残存着一丝幻想吧?盼着忠于皇室的白军能打过来,救他们一家于水火。皇后甚至教女儿们把珠宝缝在内衣里,随时准备出逃。人就是这样,不到最后一刻,总是不愿相信末日真的会降临。 然而,他等来的不是救援,而是1918年7月16日深夜的枪声。 那一晚发生的事,相关的记录很多,读起来让人脊背发凉。他们全家,连同几个忠心的仆人,被叫到地下室,借口是“城里形势不稳,为了安全需要转移”。尼古拉还抱着儿子阿列克谢,因为孩子腿脚不便。 当行刑队出现,宣读完乌拉尔苏维埃的判决后,尼古拉只来得及结结巴巴地问了一句:“什么?” 枪声就响了。 那一年,尼古拉50岁,他妻子46岁,儿子14岁,四个女儿分别是23、21、19和17岁。一个王朝的终结,具体到最后,就是一家人在一间狭小的地下室里,被密集而混乱的子弹夺去生命。 没有审判,没有尊严,历史的宏大叙事,在这一刻,显得无比残酷和草率。 这事儿过去一百多年了,回头看这段历史,感觉特别复杂。苏联时期,尼古拉二世被定性为“带皇冠的刽子手”,是板上钉钉的暴君。苏联解体后,风向又变了,他和家人被俄罗斯东正教会封为“殉道者”,成了圣人。他们的遗骸在90年代被找到,并通过DNA技术确认,最终以国葬的规格安葬在圣彼得堡。 但这个故事还没完。最让我觉得荒诞的是,直到今天,关于皇太子阿列克谢和三女儿玛利亚的遗骸,俄罗斯东正教会官方还没完全“点头”认可。你看,一个人死了一百多年,他的身份、他的骸骨,依然是政治和宗教博弈的道具。 我们作为后人,去评判历史人物,总喜欢贴标签。暴君,或者圣人。但历史的真相,往往藏在细节里。藏在那张拉大锯的照片里。 那个瞬间,他不是沙皇,也不是圣人,他只是一个努力求生的普通人,一个想在绝境中保护家人的父亲。那把锯子,锯断的是木头,也锯断了他与过去的最后一丝联系。西伯利亚的寒风,吹散了罗曼诺夫家族最后的辉煌,也吹走了他身上那件“皇帝的新衣”,露出了一个疲惫、脆弱、甚至有些茫然的灵魂。 所以说,当一个人被剥去所有身份和光环,剩下的,可能就是最纯粹的人性——对生存的渴望,对家人的眷恋,以及面对命运时的无力感。这,或许才是这张老照片,至今仍能震撼我们的原因。