2025年10月11日

美国宣布了……

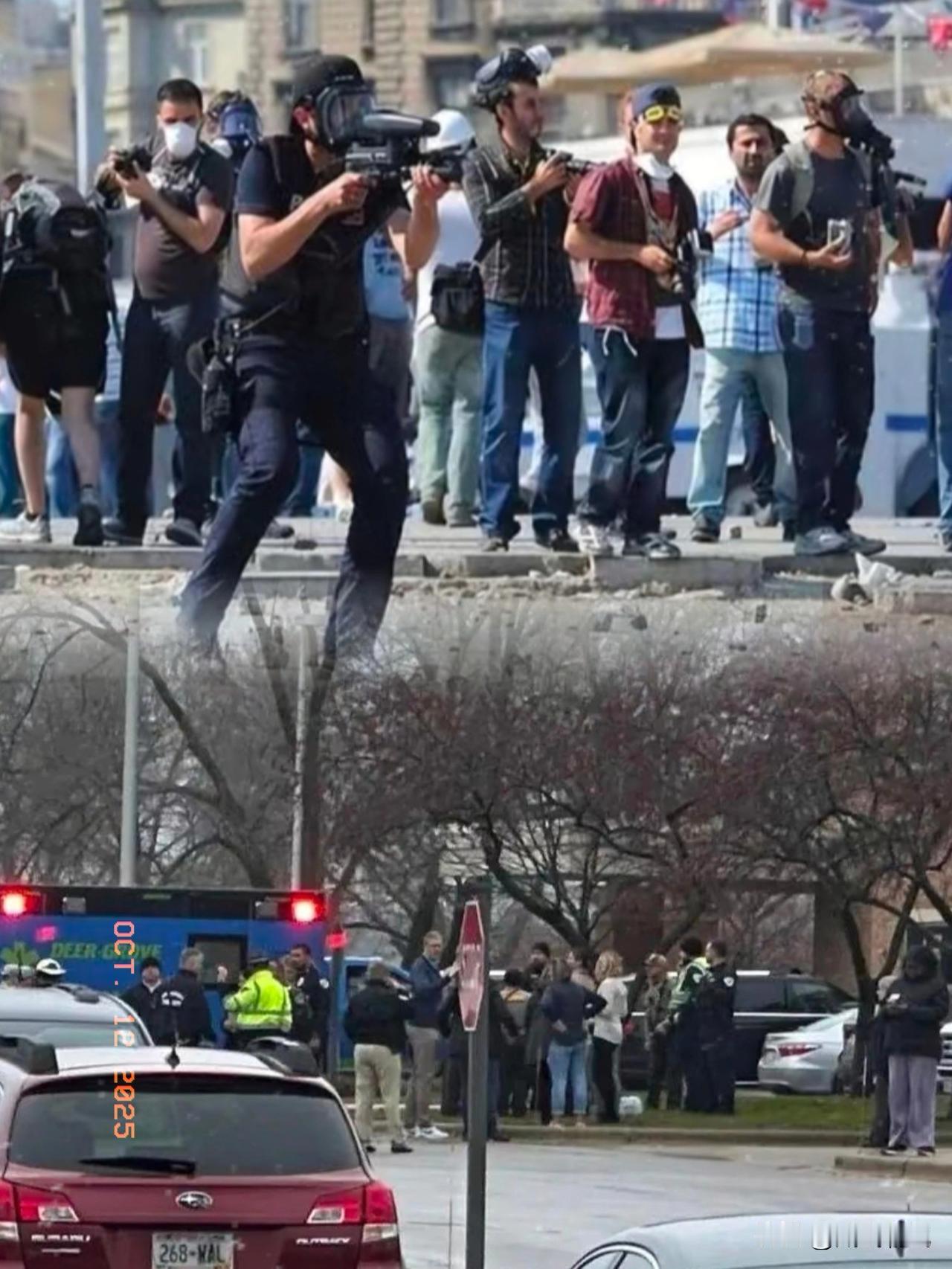

美国密西西比州利兰市官员宣布,当地发生一起恶性枪击案,已造成4人死亡、至少12人受伤,事发时正值高中校友返校活动,枪手至今在逃。(据央视新闻)

官方数据显示,利兰市人口仅4000人,但当晚参加返校活动的人数超过3000人。这种人口密度与治安能力的严重失衡,为悲剧埋下伏笔。

更值得关注的是,涉事枪支可能来自非法改装,目击者称枪声间隔仅3秒,远超普通半自动步枪射速。这种武器因无需序列号难以追踪,已成为美国枪击案的新特征。

历史总是惊人地相似。1999年科伦拜校园枪击案发生时,科罗拉多州同样处于经济衰退期,科罗拉多斯普林斯市失业率高达6.8%。

如今利兰市失业率攀升至5.2%,高中辍学率连续三年超过20%。经济困境与教育滑坡的叠加效应,正在制造更多潜在危险源。

密西西比州现行法律允许21岁以上公民无需许可购买长枪,且购枪背景审查仅需15分钟。这种宽松制度与案件侦破率形成讽刺对比。

根据FBI数据,该州2024年枪击案破案率仅为29%,低于全美平均的41%。更荒诞的是,州议会今年9月还通过法案,允许教师在校园隐蔽携枪,理由是"增强安全感"。

这种政策错位在校园安全领域尤为明显。利兰高中虽配备金属探测门,但仅在大型活动时开启。案发当晚,3000人同时入场导致安检拥堵,枪手趁乱混入。

这让人想起2018年佛罗里达州帕克兰校园枪击案——凶手正是利用安检漏洞携带步枪进入校园。

美国司法部2024年启动的"幽灵枪打击行动"仅查获3000支非法枪支,而同期全美新增"鬼枪"超12万支。就像19世纪淘金热时期无法阻止私造武器泛滥,数字时代的监管困境愈发凸显。

枪击案背后是深刻的社会心理危机。利兰市所在的华盛顿县,人均医疗支出仅为全美平均的63%,精神疾病治疗资源严重匮乏。

2024年该县青少年抑郁症就诊率下降17%,取而代之的是社交媒体上的自残内容激增。这种心理疏导机制的缺失,使暴力成为部分群体的"情绪出口"。

经济结构转型加剧了这种失衡。随着传统制造业外迁,利兰市年轻人失业率是全美平均的两倍。枪击案发生地附近的汽车旅馆,常年住着寻找零工的流动人口。

这种流动性带来的社会原子化,让社区纽带变得脆弱,就像1930年代大萧条时期,美国犯罪率因经济崩溃而飙升。

对比其他国家,澳大利亚1996年亚瑟港大屠杀后通过全民回购枪支,使涉枪凶杀率下降59%。英国在1987年重大枪击案后实施严格许可制,如今涉枪犯罪率仅为美国的1/40。这些案例证明,有效控枪需要政治勇气与社会共识的双重突破。

但美国正陷入"枪支-暴力"的恶性循环。2024年全美枪支销售量突破3000万支,创历史新高。枪支制造商通过游说集团投入超5000万美元阻止立法,形成"暴力经济"闭环。这种利益链条的固化,让任何控枪提案都举步维艰。

美国宪法第二修正案诞生于1791年,当时人均寿命不足40岁,火枪装填需20秒。如今半自动步枪射速达每分钟800发,但法律解释仍停留在燧发枪时代。这种时空错位造成的制度性缺陷,正在制造系统性风险。

司法体系的低效加剧危机。联邦调查局数据显示,2024年涉及枪支的联邦重罪平均审判周期达3.2年,远超暴力犯罪再犯周期。

就像19世纪私刑盛行的西部,现代人也在用暴力解决纠纷——只不过武器从马鞭换成了突击步枪。

返校活动本应是青春记忆的载体,如今却成犯罪温床。利兰高中为节省经费,将安保预算压缩至体育器材更新的1/3。这种"重活动轻安全"的倾向,与日本学校每年投入数万美元升级防灾系统的做法形成鲜明对比。

更深层的变革来自社会治理。西雅图推行的"暴力中断计划",通过社工介入高危社区,使枪击案下降56%。

这种"预防优于打击"的思路,或许能为美国提供新思路。就像19世纪芝加哥通过社区改造降低黑帮暴力,现代治理需要更多人文关怀。

从莱克星顿的枪声到利兰市的枪响,美国用248年时间证明:当文明无法驯服暴力,暴力终将反噬文明。这场高中校友会上的血腥屠杀,不仅是法律漏洞的产物,更是文明危机的显影剂。

历史终将回答:一个允许公民持枪对抗政府的国家,该如何在自由与安全间找到平衡?当枪击案成为新常态,所谓"美国梦"是否正在异化为"枪击噩梦"?这些问题的答案,或许藏在每个美国人对待暴力的态度之中。