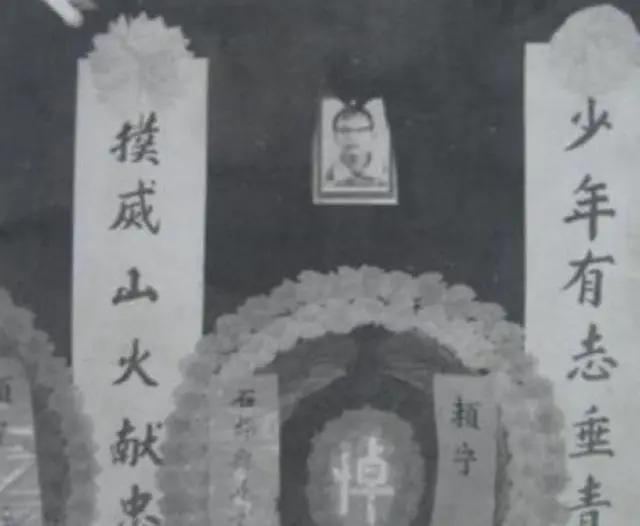

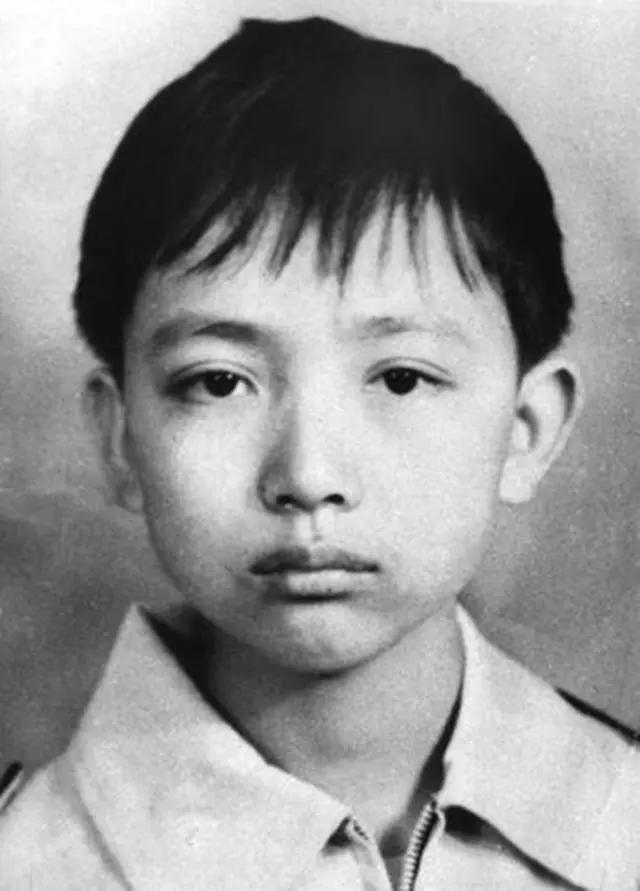

1988年,15岁的赖宁因扑救山火牺牲,他的故事被收入教材。然而,2012年,他的故事被删除,理由是:我们不希望孩子再这样“英勇”。 赖宁出身普通,父亲在水电局上班,母亲在家带孩子,虽然家境不富裕,却安稳踏实。 他从小就不爱闹,喜欢翻地质书、拆收音机,最爱看火山喷发的画面。 他成绩好、性格稳,是老师眼里那种“别人家的孩子”。 但他身上有股子倔劲——不服输,也不肯袖手旁观。 1988年春天,山里风干物燥,火一点就着。 那天下午,赖宁和同学看见山坡冒烟,几个孩子慌忙跑去帮忙,拿树枝打火。 消防车赶到后,喊他们赶紧撤,可他心里还惦记没灭净的火苗。 于是趁乱又折回山上,拿着铁锹一个人扑打到夜里。 等人们再找到他时,火灭了,他却倒在焦黑的土地上,手里还紧握着那把锹。 赖宁的牺牲震动全国,媒体大篇幅报道,照片印在黑白报纸上,标题是“舍身救火的少年英雄”。 学校组织默哀,学生抄写心得,那时候的教育里,“为集体牺牲”是最高褒奖。 赖宁成了“该学的榜样”,他的名字印进课本、写进作文题,被当作正能量的象征。 但时间推着社会往前走,观念也在变。 到了新世纪,人们开始问:一个15岁的孩子,明知道危险,还该不该往火里冲? 讨论越来越多。 有人说,英雄值得纪念,也有人说,英雄不该是孩子学的方向。 教育界开始反思,崇高的牺牲,是不是掩盖了另一个更重要的价值:生命本身? 2012年,新教材改版。 赖宁的课文被正式删掉,理由写得很明白,防止未成年人模仿危险行为。 教育专家指出,他的勇气可敬,但行动方式不当。 现代教育要教孩子勇敢,但更要教他们如何保护自己。 一个社会成熟的标志,不再是“谁最敢死”,而是“谁最会活”。 有人感叹:时代变了。 可这不是背叛英雄,而是让“英雄主义”变得更有人味。 在那个年代,人们相信“牺牲是最高的爱”,如今,我们明白活着才有意义。 一个会自救、懂分寸的少年,不比烈火中的身影更值得尊敬吗? 赖宁没有被忘记。 他的故事依然在纪念馆、纪录片、老报纸里流传。 只是今天,当我们再讲起他,重点早已不同。 那不是号召孩子去冒险,而是提醒,勇气要有边界,善意要有方法。 真正的教育,不是让孩子学会燃烧自己,而是学会照亮别人同时保护自己。 时代在变,课本在变,价值观也在变。 有些名字离开教材,不是因为不值得记,而是因为社会终于学会了珍惜每一个普通孩子的命。 这或许才是赖宁故事最动人的意义:不是要我们再去冲进火里,而是让我们懂得,什么是真正的“勇敢”。