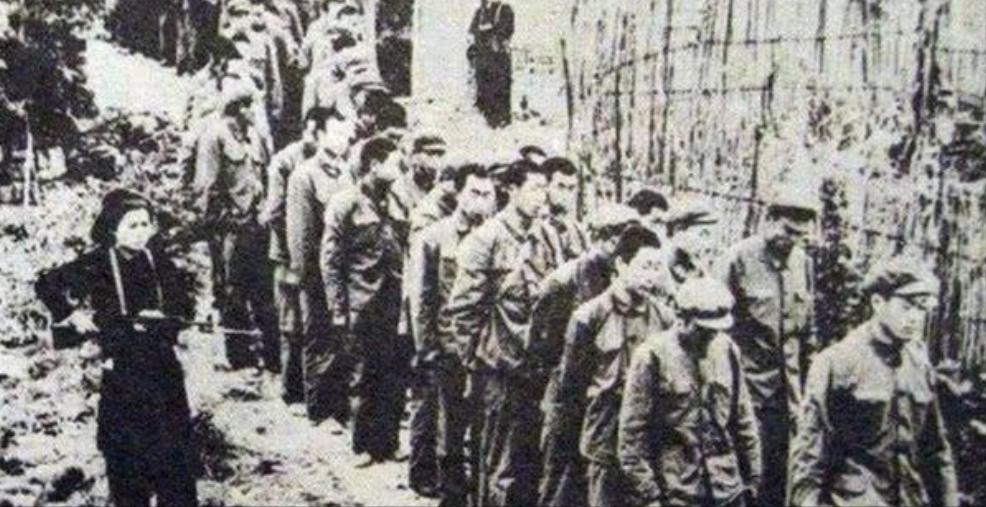

1979年,俘虏交换后,200多名战士终于回到祖国。他们刚刚跨过边境线,广州军区司令员许世友却突然命令:连长和指导员立刻送上军事法庭,其他人全部就地转业,回家。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1979年5月的广西凭祥,晨雾裹着边境的凉意,20岁的刘卫国攥着一个磨破边角的蓝布包,一步步跨过界碑。 布包里裹着母亲临行前缝的粗布衬衣,半块没舍得吃的炒米,还有一张被折得方方正正的家书,纸上“莫怕牺牲,但求平安”八个字,被他在战俘营里摸得泛了油光。 和他一起回来的200多名战友,个个衣衫单薄,脸上带着未愈的伤痕,眼里却亮着“终于到家”的光。 没人能料到,这份归家的喜悦很快被一道命令平复。广州军区司令员许世友的指令传来:连队主官即刻送军事法庭审查,其余战士就地转业返乡。 听到消息时,刘卫国的手顿了顿,指腹蹭过布包里的家书,没说一句话。他想起被俘前的日子:他们所在的448团执行穿插任务时突遭伏击,通讯设备被炸成碎片,与后方彻底失联。 断粮的第七天,他把最后一口炒米塞给腿伤的战友,自己嚼着树皮充饥;子弹打光时,连长红着眼说“不能让弟兄们白白送死”,才带着大家放下武器,那刻,刘卫国攥着腰间的刺刀,指节都捏出了血。 战士们并非没有委屈。像三连的周指导员,被俘时把电台密码本揉成纸团咽进肚子,敌人用枪托砸他胸口,他也没吐出半个字。 刘卫国自己在战俘营里,敌人逼他指认战友身份,他宁肯被关在漏风的棚子里冻得发抖,也始终咬着牙没松口。 然而他们更懂,许世友将军从长征一路拼杀过来,“军人宁死不降”是刻在骨子里的信念。 这道看似严厉的命令,藏着两层深意:主官作为指挥员,需对部队战斗责任负责,送审是为全军立起纪律底线。 让普通战士转业,则是不想他们带着“俘虏”的标签,在部队里承受不必要的目光,那是一种藏在铁律背后的保护。 后来的审查印证了这份用心。周指导员因坚守气节,被认定为“合格军人”,转业后到地方退役军人事务部门工作,一辈子帮老兵解决难题。 刘卫国拿出被敌人撕坏却始终没交出去的部队番号纸条时,审查人员红了眼。 最终他回了老家,村里人选他当村支书,他带着乡亲们修水库、种油茶,把战场上学到的“不放弃”用在了脱贫上。 有人问他怨不怨当年的命令,他总指着家里摆着的补好的蓝布包说:“将军是怕我们忘了军人的本分,也怕我们受委屈,这份心意,我们懂。” 鲜有人知的是,命令下达的当晚,许世友让参谋给临时帐篷里的战士们送去了棉衣。 边境的夜冷得刺骨,那些带着余温的棉衣,是将军没说出口的牵挂,他没去帐篷前,却让参谋反复叮嘱“多烧两锅热水,让娃们暖暖身子”。 他的“严”,是对军人使命的坚守;他的“柔”,是对年轻生命的疼惜。 多年后,刘卫国把那封家书传给儿子,告诉他:“当年我们跨过界碑,盼的不只是回家,更是不辜负身上的军装。 将军的命令,是让我们不管在战场还是家乡,都得活出军人的样子。” 那些曾历经磨难的战士,无论在哪个岗位上,都把“坚守”二字刻进了骨子里,这既是对那场战争的铭记,也是对那道严令背后温情的最好回应。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧! 信源:文史综合网