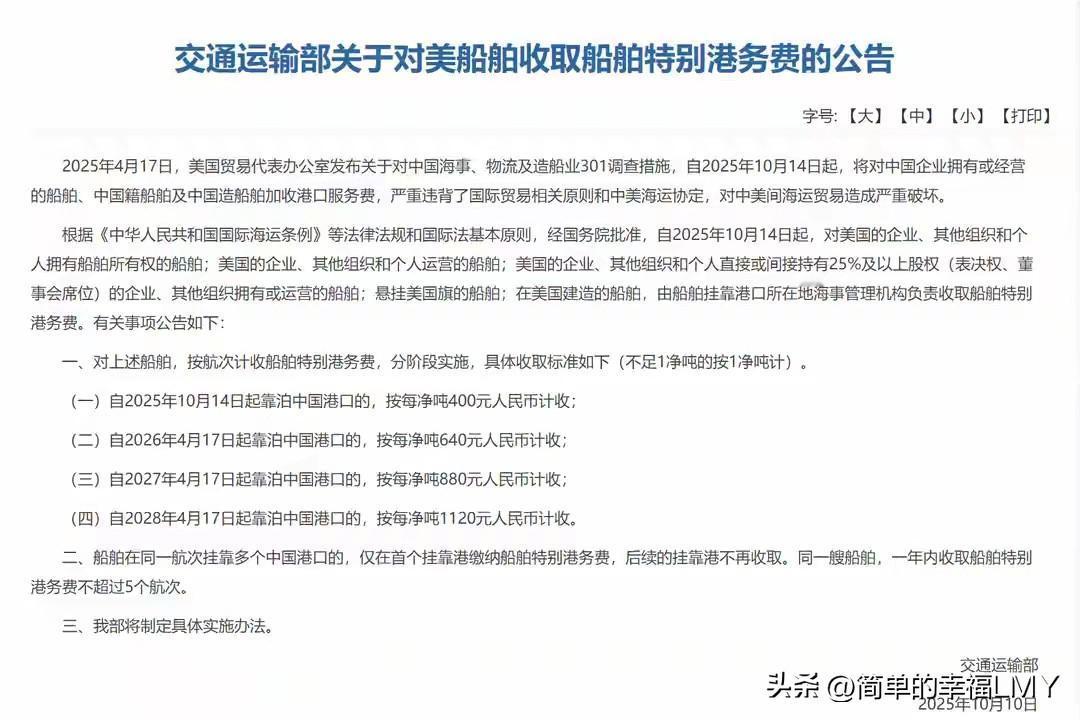

厉害了我的国!美国船舶停靠中国港口,一律按吨收费,4天后实施。 10月10日,交通运输部一纸公告掷地有声:4天后的14日起,对美国实体拥有、运营,悬挂美国国旗或美国制造的船舶,征收特别港务费。这不是主动挑事,而是对美国单边施压的正面回应,更是用实力告诉世界:贸易博弈里,谁都别想靠耍横占便宜。 美方的算盘打得噼啪响,早就计划在10月14日同步对中国船舶收费,标准从每吨50美元阶梯式涨至140美元。他们以为靠着霸权就能拿捏中国海运业,却没料到中国反手就是一记对等反制。 咱们的收费规则清清楚楚,10月14日起每吨收400元人民币,之后每年4月17日上调,到2028年4月17日达到每吨1120元人民币,算上汇率完全跟美方收费一一对应。 更显周全的是,同一航次挂靠多港只在首港缴费,同一船舶一年收费不超5个航次,既守住了原则,又留足了灵活空间。 交通运输部的回应直击要害:美方先动手,其做法满是单边主义、保护主义的底色,带着赤裸裸的歧视,不光损害中国海运业利益,更搅乱了全球供应链,砸了国际经贸秩序的饭碗。 这话可不是空穴来风,美国对中国船舶的限制,本质是想靠行政手段打压中国造船业的全球优势,给自己凋零的造船业续命。可他们忘了,如今的全球航运业,早不是美国说了算的时代了。 美国造船业的衰败早已是公开的秘密。商业造船产能缩水到不值一提,克拉克森的数据显示,美国船厂未完成订单量连全球1%都不到,在世界排名里几乎排不上号。就算是海军造船,也深陷产能不足、交付拖延的泥潭。 华盛顿想了不少招扭转颓势,可冰冻三尺非一日之寒,短期内恢复大规模商业造船纯属白日做梦。没办法,他们只能把造船订单外包给韩国、印度,又想靠对中国船舶收费这种旁门左道,给本土造船业"输血"。这种拆东墙补西墙的玩法,真能救得了美国造船业? 反观中国造船业,早已是全球航运市场的顶梁柱。2023年造船产量占全球半壁江山还多,2024年新接订单更是拿下61.4%的份额,把其他国家远远甩在身后。 全球95%的集装箱由中国制造,美国港口里80%的岸桥起重机,抬头一看全是中国企业的牌子。中国船队的商船吨位占全球19.1%,而美国的海运份额从2005年的2.32%跌到1.54%,此消彼长的差距,藏着两国制造业实力的真实对比。 美国真的想把中国船舶彻底赶出美国港口?恐怕没那么简单。他们心里比谁都清楚,离了中国造的船舶和设备,美国的航运业玩不转。美国出口的大豆、液化天然气,多少要靠中国港口周转,真要是彻底撕破脸,受损的只会是美国农民和能源企业。 中方的反制恰好点破了这层窗户纸:对等收费不是要断合作,而是划下红线——想靠施压逼中国让步,门都没有。这背后其实是全球供应链主导权的博弈。 中国港口处理着全球30%的海运量,手里攥着造船、集装箱、港口设备的核心产能,这种硬实力不是美国靠一项收费政策就能撼动的。中方这次的反制,早已不是孤立行动,而是和调整农产品采购、布局多元化航线等举措形成了联动。 美国农业、航运业早就慌了神,成本上升、供应链混乱的担忧压得他们喘不过气,这些现实压力,恐怕会比政客的口号更管用。有人可能会问,这样的对等反制会不会引发贸易摩擦升级?其实中国早留了后手。 收费分阶段实施,同一船舶年收费设上限,这些细节都透着理性与克制,为后续谈判保留了空间。但克制不代表软弱,中方的态度很明确:我们尊重规则,但绝不容忍歧视性对待;可以合作,但不能损害中国核心利益。这种"软中有硬"的姿态,恰恰是大国博弈应有的底气。 美国总以为自己能制定游戏规则,可这次中国的反制让他们看清了现实:在全球产业链深度融合的今天,霸权逻辑早已行不通。你能加收费,我就能对等回应;你想搞保护主义,就得承担成本反噬。 美国造船业的问题,根源在自身产业空心化、成本高企,靠打压别人根本解决不了。中国造船业的优势,是几十年技术积累、产能布局和人才储备堆出来的,不是靠谁的施舍,更不怕谁的打压。 10月14日这个节点越来越近,双方仍有协商的余地。但无论后续如何,中国这次的反制都传递了清晰信号:对等反制的工具箱里有的是办法,任何想靠单边施压占便宜的行为,终将自食其果。 全球航运业的稳定,靠的是合作共赢,不是零和博弈;国际经贸的规则,该由所有参与者共同书写,不是某国的一言堂。美国船舶即将开始缴费,这不仅仅是一笔费用的收取,更是对单边主义的一次警示。 中国用行动证明,我们有实力守护自身利益,也有智慧维护全球供应链稳定。那些还抱着霸权思维的人该醒醒了:在今天的世界里,实力才是说话的底气,尊重才是合作的前提。