中方明码标价,4天后,美国船只就得乖乖交钱? 10月10日,交通运输部一纸公告掷地有声:对美国船舶收取特别港务费,10月14日正式生效,距离消息发布仅剩4天时间。这则带着明确时间表和收费标准的公告,没有多余措辞,却让美国航运业瞬间绷紧了神经。 那些正在驶向中国港口的美国船只,此刻会不会正开足马力抢时间?中方的反制绝非无的放矢,完全是对美方单边主义的对等回应。早在2025年4月,美国贸易代表办公室就依据“301条款”,宣布对中国海事、物流和造船领域实施打压。 定于10月14日起,对中国拥有、运营或建造的船舶加收港口服务费,收费标准高达每净吨50美元,这种“按国籍定价”的做法公然违反世贸组织非歧视原则,本质是将国内法凌驾于国际法之上的霸权行为。 美国打着“振兴本土造船业”的幌子,实则搞保护主义,可谁都清楚,美国民用船舶建造成本是中韩的3至5倍,2024年商用船舶产量不足10艘,而中国同年产量超1000艘,这样的差距岂是靠打压就能弥补的。 面对美方的无理挑衅,中方的回应展现出十足的底气与章法,突出一个“明码标价、童叟无欺”。公告里清晰列出四个阶梯式收费时间点:2025年10月14日起,每净吨收费400元人民币。 2026年4月17日起涨至640元;2027年4月17日升至880元;2028年4月17日更是达到1120元,不足1净吨一律按1净吨计算。这种渐进式提价的设计,既给了市场适应空间,更传递出明确信号:美方若不纠正错误,代价只会越来越大。 4天的缓冲期,看似短暂却充满深意。对那些已在航程中的美国船舶而言,这简直是一场与时间的赛跑。要知道,一艘万吨级货轮按最低标准计算,一次靠港就要缴纳400万元费用,若赶不上10月14日的截止时间,成本将直接飙升。 有航运从业者调侃,现在美国船长们怕是要盯着仪表盘不敢松油门,可远洋航运不是城市通勤,几千里的航程哪能说赶就赶?就算真能提速,燃油成本的增加恐怕也得不偿失,这笔账怎么算都不划算。 中方的反制之所以让美国紧张,根源在于美国航运业对中国市场的深度依赖。中国是全球最大的货物贸易国,上海、宁波等港口常年位居全球吞吐量前列,美国的农产品、能源和工业制成品大量依赖中国港口周转。 有数据显示,美国对华海运贸易占其外贸总量的15%以上,一旦加征费用落地,全球前十大货运航运公司2026年将面临高达32亿美元的费用负担,而这些成本最终要么由美国进口商承担,要么转嫁给美国消费者,进一步加剧其通胀压力。 更值得玩味的是,中方此次反制精准呼应了“对等”原则。美方定在10月14日收费,中方就同日启动反制;美方搞歧视性收费,中方就依法依规出台明确标准。这种“人若犯我,我必犯人”的回应,打破了美国长期以来“只许州官放火,不许百姓点灯”的霸权逻辑。 此前美国动辄以“国家安全”为由打压中国企业,总以为中国只会被动应对,可这次中方用实际行动证明,我们既有维护自身权益的决心,更有精准反制的能力。有人或许会问,中方此举会不会影响全球供应链稳定?答案恰恰相反。 破坏供应链的是美方的单边主义,中方的反制是在维护国际经贸秩序。美国船东协会专家就指出,美方的“连坐式处罚”会推高全球航运成本,可能引发港口拥堵、航线紊乱等连锁反应,而中方的措施是对这种破坏行为的纠正,目的是推动构建公平正义的国际海运市场秩序。 这场围绕港口费的博弈,本质是规则与霸权的较量。美国习惯了用国内法代替国际法,用打压代替竞争,可在全球化深度融合的今天,这种做法早已行不通。中国造船业能占据全球近半市场份额,靠的是技术、成本和效率优势,而非所谓的“不公平竞争”。 中国港口能成为全球航运枢纽,靠的是完善的基础设施和高效的服务,而非强制捆绑。美方想靠收费阻挡中国发展,无异于螳臂当车。4天的倒计时还在继续,美国船只终究要面对缴费的现实。 这场反制也给所有奉行单边主义的国家提了个醒:在国际舞台上,拳头和霸权赢不了长久,唯有遵守规则、平等相待才能行稳致远。美方若继续执迷不悟,只会让自己的企业付出更大代价;若能及时纠正错误,回到对话合作的轨道,才是真正对本国产业负责。 毕竟,合作共赢从来不是一句空话,而是全球化时代最朴素的真理。

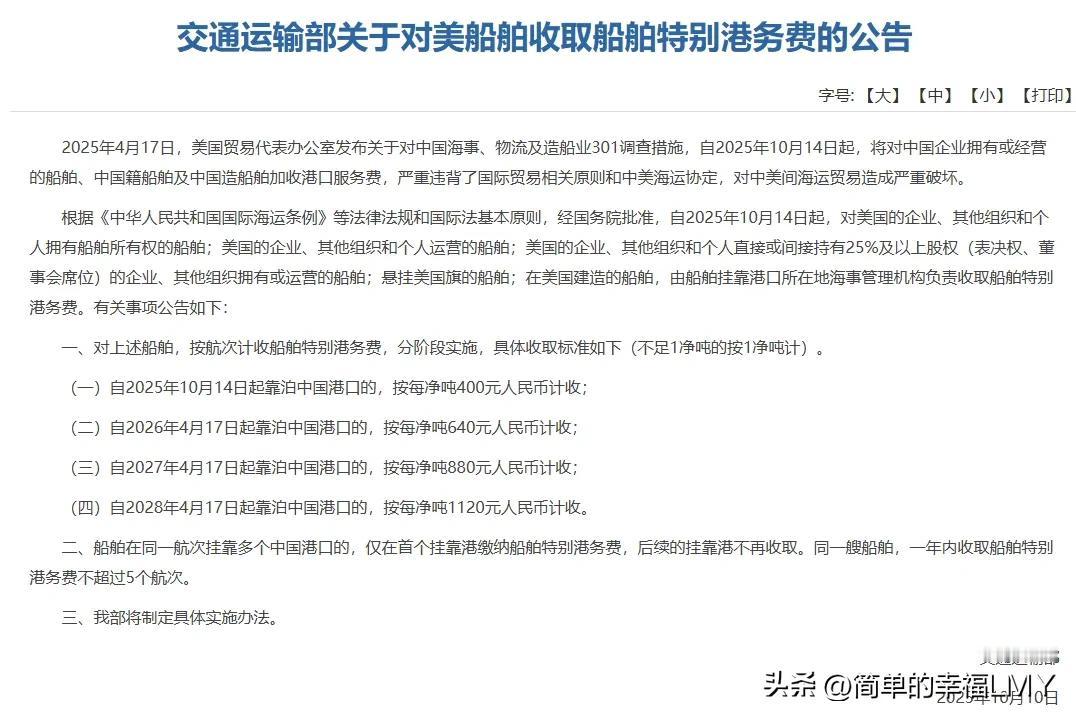

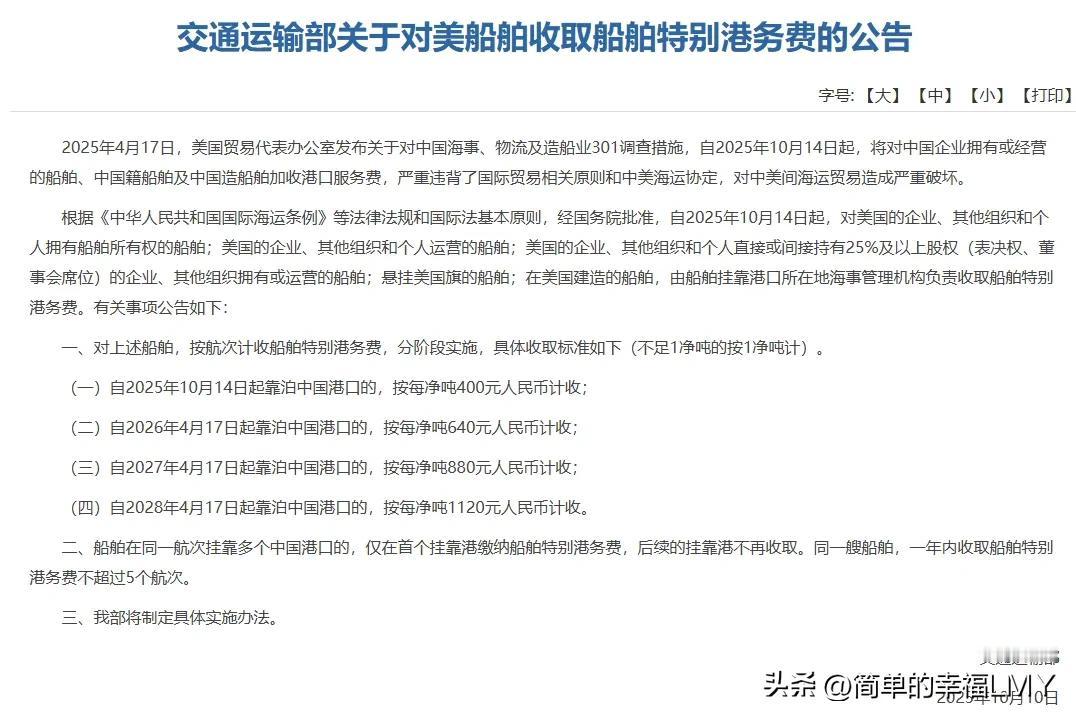

![打之前双方先把场地平一平,先清一清场[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/6366085056398707822.jpg?id=0)