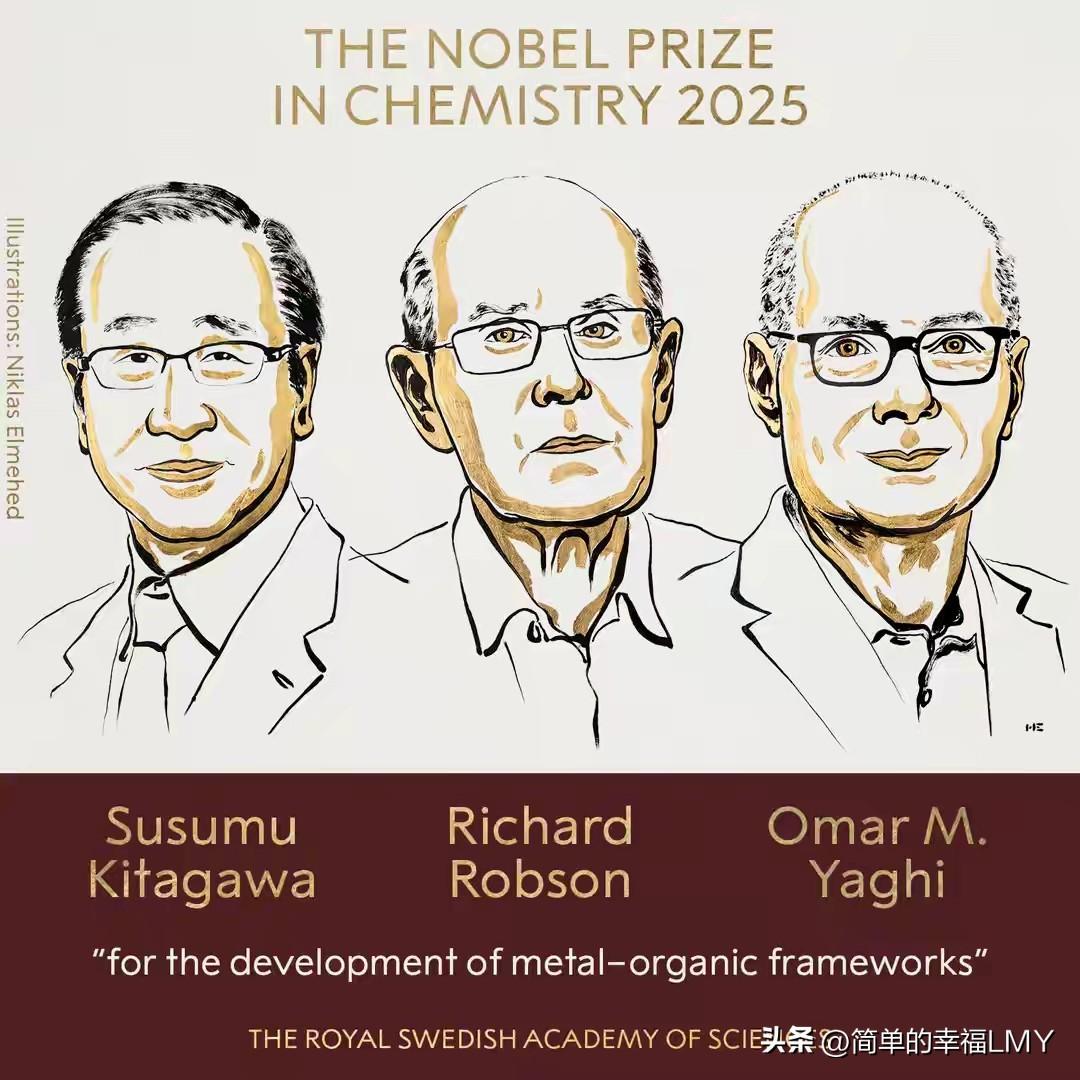

又有日本科学家!2025诺贝尔化学奖三位得主,带来一场材料学革命材料革命来了! 2025年诺贝尔化学奖尘埃落定,三位科学家摘得桂冠——日本京都大学教授北川进、英国科学家理查德·罗布森、美籍约旦裔化学家奥马尔·亚吉,他们凭金属有机框架的开创性贡献,为材料科学打开了全新天地。 这一结果不仅让北川进成为日本第27位自然科学诺奖得主,更预示着一场关乎能源、环境与健康的材料革命已然启程。 诺贝尔化学奖委员会主席海纳·林克的评价恰如其分:"金属有机框架具有巨大的潜力,为定制具有新功能的材料带来了以前无法预见的机会。" 这种被戏称为"分子海绵"的材料,究竟藏着怎样的奥秘?说穿了,它就像一套精密的化学积木——以金属离子为"节点",用有机分子作"连杆",搭建成布满空腔的晶体结构。 这些空腔小到纳米级别,却能创造出惊人的比表面积,Yaghi团队合成的某类MOF,其Langmuir比表面积最高可达7000 m²/g,接近固体材料的理论极值。 这场革命的起点早在1989年就已埋下。生于1937年英国西约克郡乡村的理查德·罗布森,彼时已在牛津大学拿下学士与博士学位,并在加州理工学院、斯坦福大学完成博士后研究。 他和同事伯纳德·霍金斯当时宣布发明了"一种全新的、可能具有广泛用途的固体聚合材料类别",首次将带正电的铜离子与四臂有机分子结合,造出类似钻石结构的多孔晶体。 可惜那时的材料稳定性不足,如同搭建不牢的积木,稍一受力就会坍塌,实用价值大打折扣。真正让MOF从理论走向可能的,是北川进与奥马尔·亚吉的接力突破。 1951年出生的北川进,如今已是京都大学高等研究院特别教授,更是无机化学领域的领军人物。作为多孔配位聚合物(PCP)领域的开创者。 他深入钻研这类材料的物理化学性质,率先证实气体能在其孔隙中自由进出,还大胆预言MOF可实现结构柔性化。他更将研究落地到现实需求中,把PCP用于氢气、甲烷等能源气体的储存,为能源危机与环境问题开出了化学药方。 1965年生于约旦安曼的奥马尔·亚吉,则为MOF筑牢了"筋骨"。这位美国国家科学院院士、加州大学伯克利分校讲席教授,是金属有机框架与共价有机框架领域的奠基人。 他攻克了罗布森时代的稳定性难题,创造出高度稳定的MOF材料,更展示了通过理性设计调整其特性的方法——换一种金属节点,或改一段有机连杆,就能让MOF具备全新功能。 这种可定制性,正是MOF被誉为"材料界瑞士军刀"的核心原因。或许有人会问,这种听起来高深的材料,和我们的生活有何关联?答案藏在空气、水源与能源的每一个角落。 在沙漠地区,特制MOF能像海绵吸水般从干燥空气中捕获水分,为缺水地区带来生机;面对碳排放难题,它能精准吸附空气中低浓度的二氧化碳,且只需90-100°C的中温就能实现再生,比传统方法大幅降低能耗。 北川进深耕的气体储存领域更具现实意义,高效的氢气储存技术能让氢能汽车真正摆脱续航焦虑,推动清洁能源时代到来。在民生领域,MOF的应用同样令人期待。 污水中的重金属离子、难以降解的药物残留,甚至被称为"永久化学物"的全氟烷基物质(PFAS),都能被MOF的孔隙精准捕获。在医疗领域,如MIL-101这类MOF对布洛芬的固载率可达1400mg/g,缓释时间长达6天,能让药物疗效更持久、副作用更小。 更令人惊叹的是,MOF还能作为催化剂加速化学反应,或制成传感器检测痕量有毒气体,甚至成为构建新型电池的关键材料。对比此前的化学突破,MOF的创新之处愈发清晰。 1987年诺奖表彰的超分子化学,1996年诺奖关注的富勒烯,2016年诺奖聚焦的分子机器,虽都探索分子间的相互作用与组装,但多依赖氢键、范德华力等弱相互作用,结构稳定性有限。 MOF则以牢固的配位键为核心,兼具无机材料的刚性与有机材料的柔性,这才有了前所未有的应用弹性。三位科学家的成果,实则是站在巨人肩膀上的再突破,既延续了分子组装的核心思路,又开辟了材料设计的全新范式。 如今,在三位诺奖得主的引领下,MOF家族已壮大到数万种。从实验室的试管到工厂的生产线,从学术论文的数据到日常生活的产品,这场材料革命正在加速落地。 诺贝尔化学奖的认可,无疑会为MOF领域注入强心剂,吸引更多资金与人才投身研究,推动技术从实验室走向产业化。 科学的魅力,正在于将看似无用的好奇心,转化为改变世界的力量。 理查德·罗布森1989年的偶然发现,北川进数十年如一日的深耕细作,奥马尔·亚吉攻克难关的执着坚守,恰是科学探索的生动写照。他们用化学的语言搭建起分子框架,也为人类搭建起应对未来挑战的希望框架。