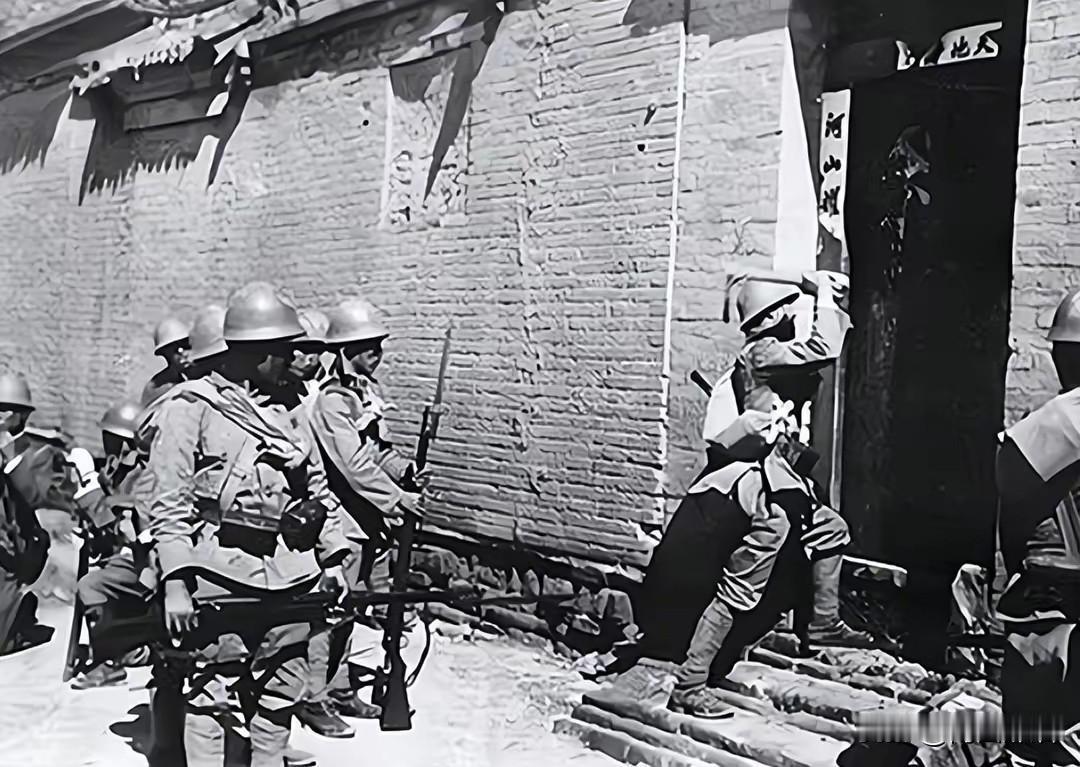

1941年,领导分给郭兴2名战士,2支枪,3发子弹,任务一年是消灭100个敌人,包括5名日军。郭兴决定带着2名战士杀入城内,完成击毙5名日军的任务。[送心] 1941年夏末的一个傍晚,河南辉县金章村17岁的郭兴站在八路军太行军区第五军分区司令部门口。他身高一米五出头,比标准步枪还矮一截。皮定均司令员却给了他一份沉甸甸的任务书,组建武工队,一年内歼敌105人,其中必须包括5名日军,缴获100支步枪和2挺机枪。 这个看起来不可能完成的指标,源于郭兴此前八个月的出色表现。1941年初,他因家境贫寒且身材矮小被征兵拒收,却硬是跟着部队从河南走到山西,三天三夜下来脚底磨出血泡也不肯回头。这份执拗让上级破例收留,安排他在平顺县抗日政府当通信员。 送信工作需要在山区和敌占区之间穿梭,郭兴凭借矮小身材和敏捷身手,总能准时完成任务。他记路本领特别强,走过一次的山路就能闭眼画出来,这让他在情报传递中从不出错。正是这些积累的信任,让皮定均在需要组建敌后武工队时,第一个想到了这个少年。 接受任务时,郭兴手里只有两支枪、一名班长和一名战士。三个人的武工队要在敌占区站稳脚跟,首先得解决武器问题。他们没等太久,很快打听到三名伪军班长带枪回家探亲的消息。那天傍晚,两名队员守住院门,郭兴端着手枪冲进屋子,枪口直指正在吃饭的伪军班长。 那个伪军班长筷子还没放下,就看到黑洞洞的枪口。屋里另外两个伪军刚想反应,门口已经传来队员的枪栓声。三分钟内,三支枪和一百多发子弹到手。这是武工队的第一战,也是后来无数次缴枪行动的开端。 接下来八个月,郭兴带着队伍像滚雪球一样发展。他们专门挑落单的伪军下手,有时化装成老百姓混进据点附近观察,有时趁伪军下乡征粮时设伏。到1942年秋天,武工队已经发展到60多人,消灭伪军一百多名,缴获的枪支武器也超过了指标。但有一项任务始终没完成——击毙日军。 日军警惕性远高于伪军,出动时少则几十人,多则上百人,从不给小股部队下手的机会。郭兴观察了几个月,发现日军只在县城和据点之间活动,要完成任务就必须进城。这个想法大胆得近乎疯狂,但他还是决定试一试。 1942年12月的一个下午,郭兴骑着一匹大马,身穿缴获的日军军官制服,腰挎指挥刀,带着两名同样装扮的队员直奔辉县县城。他提前向军区的日语翻译学了几句常用语,还特意练习了日军的敬礼姿势。 城门口的日伪军看到“日本军官”骑马过来,立正敬礼。郭兴学着日军口音喊了句“八格牙鲁”,正当守军放松警惕时,三支手枪同时开火。 击毙城门口的一名日军和两名伪军后,武工队快速进城。他们在街道上穿梭射击,专挑日伪军密集处下手。二十分钟内,击毙击伤日伪军二十多人。等日军从营房反应过来组织追击时,他们已经骑马出城,消失在暮色中。这次行动让日军大为震惊,开始怀疑城内有内应。 1943年夏天,日军在辉县南关一个大院里囤积了十多万斤从百姓手中抢来的粮食,准备运往后方。 上级下达命令,这些粮食绝不能落入敌手。郭兴再次用起化装战术,这次他扮成日本宪兵,带着几名队员赶着装满煤油和手榴弹的马车进入南关。 大院守卫的伪军认出了“宪兵队长”,没敢多问就放行。郭兴带人进院后迅速控制伪军,锁上大门,将煤油泼洒在粮食上。点火前他特意等了几分钟,让煤油充分渗透。大火燃起时,手榴弹引爆带起更大火势。十多万斤粮食化为灰烬,日军的补给计划泡汤。 这之后,日军在辉县周边加强了戒备,悬赏通缉郭兴。武工队的活动区域主要在石家庄至邢台铁路以西,他们经常就驻扎在敌人炮楼视线范围内,监视日伪军的一举一动。每次发现敌人出动,郭兴都会第一时间把情报送到军区,为大部队作战提供支援。 斗争越激烈,付出的代价就越大。日军烧毁了郭兴家的房屋,抓走他的母亲和弟弟关进据点。 郭兴咬着牙绑了十二个伪军头目的家属,派人送信威胁,如果母亲和弟弟有任何闪失,这些人质一个也活不了。伪军头目们怕了,想办法让日军放松了看管。 到1945年日本投降时,郭兴的武工队已经发展成一支有战斗力的队伍。 抗战胜利后,郭兴继续在部队服役。他参加过解放战争和抗美援朝,转业后在地方工作直至离休。 2018年12月,这位传奇武工队长在河南安阳去世,享年94岁。他的一生印证了一个朴素的道理,真正的英雄从来不是靠身材和力气,而是靠勇气、智慧和对正义事业的坚持。 网友热评: “这才是真正的顶流!” “电影都不敢这么拍!” “工作中遇到点困难就想放弃的时候,想想郭将军当年只有3发子弹就敢受领任务,还有什么坎过不去?” “历史的温度,需要亲身去感受” 在今天这个时代,你觉得我们普通人最能从郭兴将军身上学习和传承的精神是什么?是迎难而上的勇气,还是化解危机的智慧,或者是其他品质? 欢迎在评论区分享你的看法!