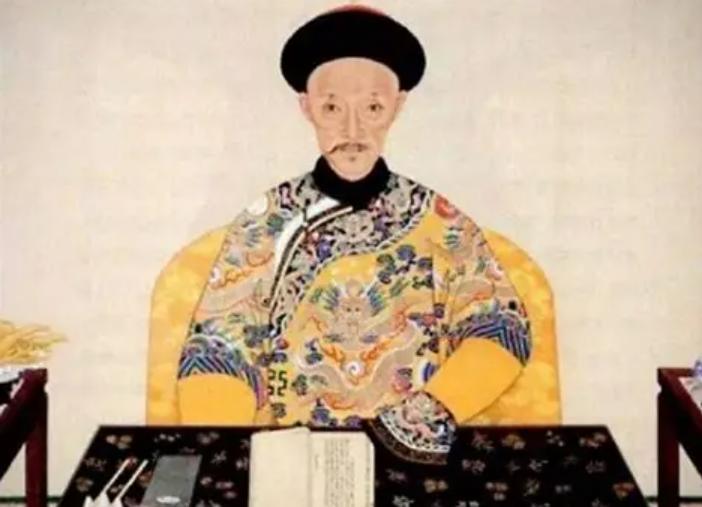

日本吞并琉球,琉球大使林世功在李鸿章府邸门口不吃不喝跪了两天两夜,求李鸿章派兵拯救琉球,李鸿章漠不关心,置若罔闻,闭门不见,见死不救,林世功在绝望之际绝食自杀,令人泪目。 琉球王国,曾经是一个在中国与日本之间维持数百年朝贡关系的岛国。它的地理位置决定了它夹在大国之间的尴尬命运。 虽然从明朝开始,琉球就被中国视为藩属国,甚至清朝册封了历代琉球国王,但实际上,它对日本萨摩藩也有一种半依附的关系。 换句话说,琉球人两头讨好,维持平衡。可惜,这种平衡最终被日本明治政府打破。 1879年,日本正式将琉球并入其版图,设立冲绳县。这标志着琉球王国的终结。然而,在吞并过程中,日本并非一开始就完全不顾中国的存在。 琉球归属问题曾触发中日多轮外交交涉。史料中留存诸多清廷与日本围绕此问题的往来文书,然而,清廷自始至终都未展现出明晰且强硬的态度。 更要命的是,清政府内部对琉球问题的重视程度远不如对越南、朝鲜那样的边疆事务。原因其实也不复杂,琉球离得远,不在大陆边界线上,清朝的战略重心并不在那里。 林世功便是在这种大背景下成为历史悲剧的见证者。他身为琉球国末代使臣之一,曾屡次代表琉球王国出使清廷。作为深谙中琉关系的资深外交人士,他在外交舞台上留下诸多印记。 日本吞并琉球后,林世功带着琉球王族与士人的请求,亲自来到北京,希望清政府能够出面干预,保住琉球的独立地位。 他知道,琉球自己是无法对抗日本的。清廷若出面,哪怕只是做出姿态,也可能改变局势。 然而,这一切在他抵达李鸿章的府邸之后迅速崩塌。他带着请愿书,跪在李府门前,整整两天两夜不吃不喝,只求一面之谈。 但李鸿章拒绝接见。他不是没有看到林世功的坚持,也不是不知道琉球的问题,而是他知道,这件事他做不了主。 李鸿章是实用主义者,在北洋事务上他可以一手遮天,但在涉及外交决策的大事上,他必须看朝廷的脸色。而当时的清廷,在处理琉球问题上,态度模糊、立场软弱,甚至有意回避。 林世功的跪求在李鸿章看来,无异于徒劳。既然中央不准备动用外交或军事手段,那他出面也不过是做个无用功。 林世功的悲剧在于,他身为琉球的代表,却只能眼睁睁看着祖国被吞并而无能为力。他是绝望的,他的绝食不是一种矫情的抗议,而是一个外交官在彻底失去希望后的自我了断。 他的死并没有引起太多波澜,当时的清廷甚至没有公开对外表示哀悼或慰问。对于一个曾长期被视为“藩属”的小国来说,这种冷漠本身就是一种间接的放弃。 林世功本可以选择回国,或者逃避现实,但他选择了用最极端的方式提醒清廷,也提醒历史:琉球曾存在过,也曾向中国求援过。 后来的历史发展也印证了清朝在琉球问题上的软弱埋下了更大的隐患。日本在成功吞并琉球之后,进一步加快了对朝鲜、台湾的图谋。 而清廷在琉球问题上的“不作为”,某种程度上助长了日本的侵略信心。林世功的牺牲,不仅是琉球的悲剧,也是大清帝国国力衰落、外交失衡的缩影。 这一事件往往被忽视,是因为它太过沉重,也太过无奈。它不像战役那样有血有肉,也不像条约那样有明确的日期和条文,它只是一个小小的外交场景,却折射出整个时代的崩塌。 很多人喜欢把林世功的行为浪漫化,赋予他“民族英雄”的标签,但其实他只是一个看清了现实、又不愿随波逐流的普通人。 他没有号召力,也没有兵权,更没有国家机器做后盾,他只有一腔忠诚和信念,最后孤独地死在异国他乡的府邸门前。 林世功的死没有改变历史的走向,但他用自己的方式留住了琉球最后的尊严。他没有被清廷铭记,也没有被日本记录在史册的重要位置,但在后人的回忆中,这位外交官的身影早已超越了国家身份的界限。