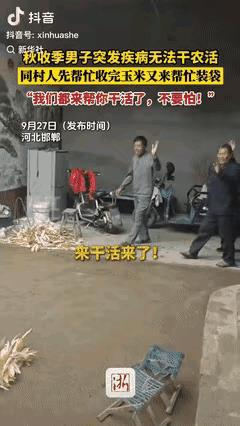

“这事都上新华社了!”近日,河北邯郸,有个大哥脑出血后干不了活,孩子在院里装玉米时,听见门外有动静,开门一看——同村人都来帮着收玉米了!有个老爷爷还说:“别怕,我们来帮你干活,绝不让粮食烂地里!” 对于大多数农民来说,秋天都意味着粮食满仓,可对李大哥一家来说,这丰收的季节却蒙着一层愁云。原来,就在几个月前,家中的顶梁柱李大哥突发脑出血,虽然保住了性命,却留下了瘫痪的后遗症,再也干不了重活。 那天,李大哥的女儿小静正在院子里无精打采地整理着刚收回的少量玉米。两亩半地的玉米还立在地里,眼看着天气转凉,说不定哪场秋雨就会让一年的辛苦烂在地里。这让十几岁的孩子眉头紧锁,手里的活计显得格外沉重。 就在这时,院门外传来了一阵熟悉的乡音。小静疑惑地推开院门,眼前的景象让她瞬间愣住了:村东头的张大爷扛着扁担,西头的王婶提着篮子,后头还跟着十几位叔叔伯伯,大家说说笑笑,手里都拿着收割的工具。 “小静,别忙活了。”领头的张大爷声音洪亮,“你爸的事就是咱们全村的事。走,收玉米去!”这位七十多岁的老爷子拍了拍女孩的肩膀,眼神里满是慈爱,“别怕,有我们在,绝不能让你们家的粮食烂在地里!” 就这样,这支自发组成的收割队伍浩浩荡荡地开进了李家的玉米地。壮劳力们负责掰玉米,妇女们跟在后面装袋,几个半大的孩子也来帮忙,把一袋袋玉米码放整齐。 在人群中,七十多岁的赵爷爷格外显眼,他头发已经花白,动作却不显迟缓。“当年我爹走得早,要不是乡亲们帮衬,我们兄妹几个早就饿死了。”他一边干活,一边对身旁的年轻人说,“咱们庄稼人就是这样,谁家有难处,搭把手是应该的。” 村支书老王也在地里忙前忙后。后来,他告诉记者,村里像李大哥这样因病致困的家庭还有几户,村委会早就做了安排,“我们组织了互助小组,确保每家每户的粮食都能按时归仓”。 李大哥的妻子看着这一幕,眼角不禁泛起泪光。她说,丈夫生病后,村里人就没少帮忙:春耕时有人帮着播种,浇地时有人帮着看水,如今秋收了,大家又不约而同地来了。“真的不知道该怎么感谢大家……”她哽咽着说。 更让人感动的是,为了帮助李家抢收,有的村民自个家里的活都没干完:“我家的晚两天收没关系,先紧着他家来。”这个憨厚的汉子抹了把汗,“谁还没有个难处?将心比心嘛。” 仅仅两个小时,两亩半地的玉米就全部收割完毕。到了下午,大家又纷纷来家里帮忙装袋。傍晚临走时,还不忘叮嘱小静:“啥时候需要剥玉米,记得招呼一声……” 事实上,在邯郸的乡村,这种互帮互助的传统由来已久。早在2012年,肥乡区的“互助幸福院”就曾引起广泛关注,那种“互助服务”的精神一直在这片土地上传承。如今,在政府的组织下,各种“钟点工互助组”、“帮工队”接连出现,成为了秋收时节一道亮丽的风景。 最后,只能说,在这个物质丰裕的时代,这种不计报酬、不求回报的互助显得尤为珍贵。它不仅仅是帮助一个家庭收割了玉米,更是收割了人与人之间的隔阂,也让“远亲不如近邻”这句老话得到了最生动的诠释。 信源:(文中都是化名) 新华社——秋收季男子突发疾病无法干农活,同村人先帮忙收完玉米又来帮忙装袋。”我们都来帮你干活了,不要怕! 文│一阳 编辑│史叔