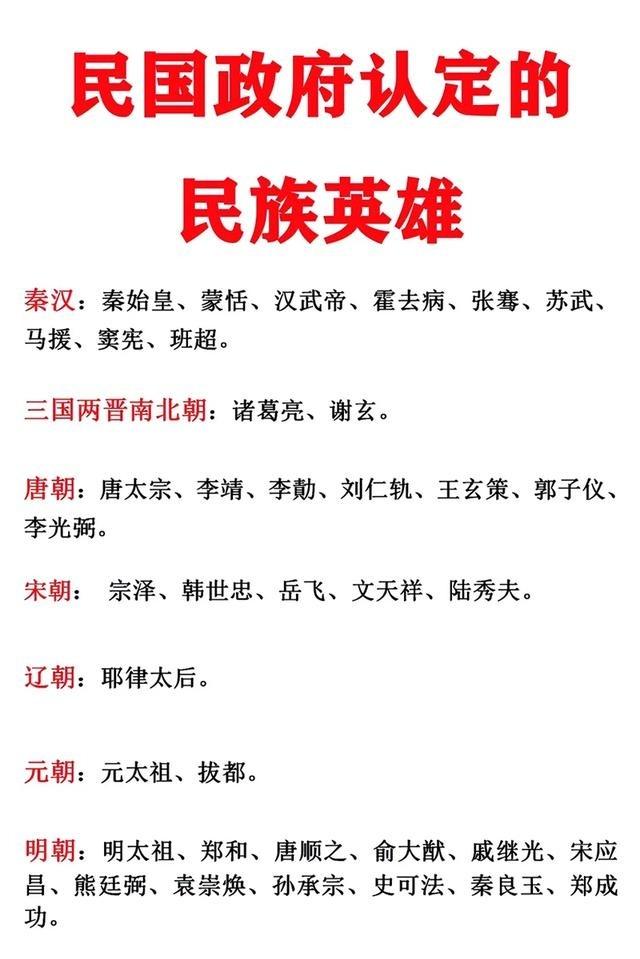

看到民国政府认定的这些民族英雄名单,能从中看出当时对历史人物的评判角度。 先说说名单是怎么来的吧。1937年,国民政府文化部部长张道藩牵头,组织人手从海量史料里筛出这些人。为什么是40位?不是随意数字,而是够覆盖主要朝代,又不至于太散。名单从秦始皇开头,到清末冯子材结束,中间跳过一些不太相关的时期。你想想,秦始皇为什么上榜?他统一六国,修长城,北击匈奴,虽然手段狠辣,像焚书坑儒那样的事也干了,但政府看中的是那股子中央集权的劲头,把散沙一样的诸侯国捏成一块铁板。这不就是在说,当国家面临分裂威胁时,谁能强行统一,谁就是英雄?搁在当时,日本想肢解中国,这名单就是在提醒大家,统一是底线。 再看汉朝那拨,蒙恬、汉武帝、霍去病、张骞、苏武、马援、窦宪、班超,一个个都是边疆高手。蒙恬带兵收复河套,霍去病封狼居胥,苏武在匈奴那边牧羊19年不低头。这些人干的事儿,核心就是拓展地盘、守住边防。你问为什么不挑那些只管内政的?因为民国政府正愁日本蚕食领土啊!他们评判的角度很清楚:历史人物的价值,得看他对国家版图的贡献。打匈奴、开通西域,这些事儿在当时是生存空间的争取,现在看也是民族脊梁的体现。张骞通西域,带回情报和物产,促进交流,但本质上是为了拉盟友,对抗北方威胁。这名单告诉我们,英雄不是光会吟诗的,得有实打实的行动保住家底。 跳到三国两晋,诸葛亮和谢玄上榜。诸葛亮北伐、平南蛮,谢玄淝水之战大破前秦。你说,这俩为什么入选?不是因为什么浪漫传说,而是他们在乱世中维护汉室正统,挡住外来入侵。淝水一战,谢安的侄子谢玄用八万兵马击溃八十万胡人军队,这在历史上是经典的以少胜多。政府选他们,是想说,即使国家弱小时,也能靠智慧和勇气翻盘。搁现在,这是在鼓励民众,别怕日本兵多,就学学这些老前辈,用策略守住阵地。 唐朝部分最厚实,唐太宗、李靖、李勣、刘仁轨、王玄策、郭子仪、李光弼。唐太宗玄武门变后,开疆辟土,东征高句丽、西击突厥。李靖灭吐谷浑,郭子仪收复两京平安史之乱。这些人里,有汉人也有少数民族后裔,像李光弼是契丹人。你想想,为什么连非汉族出身的都算英雄?因为唐朝是多民族融合的典范,政府想借此强调,大中国不是只属于一个族群,而是大家一起守的家园。王玄策去印度,借兵灭国,这事儿听起来冒险,但扩大了影响力。刘仁轨打败百济和日本水军,稳住东海边境。评判标准这儿显露无遗:不光是军事胜利,还得有外交手腕,让周边服软。这在1937年特别应景,日本正拉拢伪政权,政府想用历史证明,聪明的外交能化险为夷。 宋朝那五个,宗泽、韩世忠、岳飞、文天祥、陆秀夫,全是抗金、抗元的忠臣。宗泽守汴京,喊着“渡河”就病死了;岳飞精忠报国,却被秦桧害死;文天祥被俘不降,正气歌传千古;陆秀夫背小皇帝跳海。这些人没统一天下,没大胜仗,但他们在国家快亡时,死守到底。你问,这算什么英雄?民国政府看中的,正是这种不屈气节。宋朝积贫积弱,却出这么多硬骨头,名单就是在说,英雄不一定非得赢,但得有骨气。尤其岳飞、文天祥那种,面对强敌不投降,这不就是在激励当时的中国人,别向日本低头? 有趣的是,名单还包括辽朝的耶律太后、元朝的元太祖成吉思汗和拔都。耶律太后摄政,稳住契丹,对宋用兵;成吉思汗统一蒙古,西征东讨;拔都建金帐汗国,扩展到欧洲。你说,为什么把这些“外族”统治者也拉进来?因为民国政府视辽元为中国历史正统,不是蛮夷。评判角度这儿很深:民族英雄不分血统,只要对这片土地有贡献,就行。成吉思汗虽是征服者,但他的帝国把欧亚连成一片,间接促进交流。拔都的西征虽残酷,但扩大了疆域。 明朝占了大头,明太祖朱元璋、郑和、唐顺之、俞大猷、戚继光、宋应昌、熊廷弼、袁崇焕、孙承宗、史可法、秦良玉、郑成功。朱元璋赶走蒙古,建明朝;郑和下西洋七次,扬国威;戚继光抗倭,练鸳鸯阵;袁崇焕守宁远,杀努尔哈赤;郑成功收台湾,逐荷兰人。秦良玉是女将,率白杆兵打张献忠。这些人多是抗外侮的,郑和的航海虽是和平,但也震慑海盗。政府选他们,是因为明朝是汉人复兴的象征,尤其郑成功收台,这在当时有现实意味,日本占东北,台湾也得守住。 清朝俩,左宗棠和冯子材。左宗棠平太平天国后,抬棺西征收新疆,建厂矿开发边疆;冯子材中法战争时,守谅山大胜法军。这些是晚清的边疆卫士,你看,名单到这儿结束,没包括慈禧或光绪那些内斗的。为什么?因为政府强调对外抵抗,左宗棠的西征是维护完整领土的典型,冯子材打法国,是近代抗殖的例子。 这么一看,这个名单的评判逻辑很直白:第一,维护统一,谁统一了乱局,谁上;第二,抵御外侵,打赢边疆仗的优先;第三,拓展空间,外交军事都行;第四,危亡时不降,气节加分;第五,多民族包容,把辽元明清全拉进来。