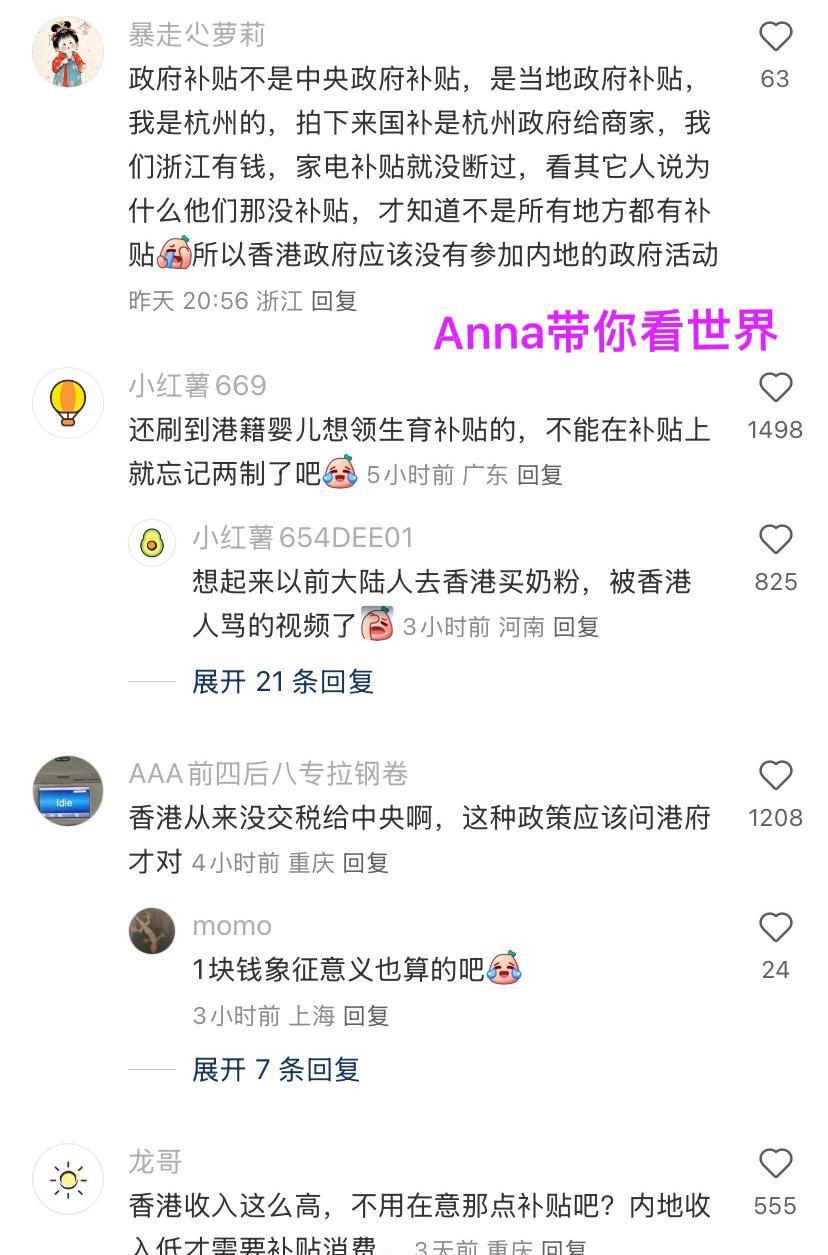

近日有香港网友发帖抱怨:香港人淘宝用不了国家补贴 评论区中点赞最高的回复是:还刷到港籍婴儿想领生育补贴的,不能在补贴上就忘记了两制吧 还有扎心评论:香港从来没有交税给中央啊,这种政策应该问港府 淘宝“国家补贴”并非孤立事件。2025年“618”期间,该平台联合多地政府推出家电、数码产品补贴,消费者通过实名认证即可领取。但香港用户注册时,系统自动识别其居住地为“中国香港”,导致无法参与需内地社保或户籍认证的补贴活动。 这是因为内地补贴资金多来自中央或地方财政,其分配需遵循“属地管理”原则。以家电补贴为例,2025年财政部数据显示,全国补贴总额中87%由省级财政承担,剩余13%来自中央转移支付。 香港作为特别行政区,财政独立,不参与内地税收分成,自然无法直接享受需财政支持的补贴政策。这种制度设计在《中华人民共和国香港特别行政区基本法》中有明确依据:香港保持原有的资本主义制度,自行管理财政事务。 另一场争议围绕港籍婴儿生育补贴展开。2025年8月,有香港家庭在社交媒体询问,能否为在港出生的婴儿申请内地生育津贴。内地网友的回复直指要害:“香港的生育福利由港府负责,内地政策覆盖的是内地户籍人口。”这一回应背后,是两地社会保障体系的根本差异。 香港实行“强制公积金”制度,生育津贴、儿童津贴等福利由特区政府财政支出。2025年港府《财政预算案》显示,每名新生儿可获2万港元“生育现金券”,用于购买婴儿用品或教育储蓄。 而内地生育补贴则与户籍、社保缴纳记录挂钩,例如深圳对符合条件的户籍家庭发放1万元生育津贴。这种差异源于制度设计:香港的社会福利体系独立于内地,其资金来源为特区税收,不依赖中央财政。 “香港从来没有交税给中央”的评论,虽显直白,却点出了制度核心。根据基本法,香港除国防、外交事务外,保持高度自治,包括独立的税收制度。2025年香港税务局数据显示,特区政府收入中92%来自利得税、薪俸税及印花税,无需上缴中央。这种财政独立,决定了两地政策无法简单“打通”。 以跨境电商为例,2025年海关总署推出“跨境电子发票”试点,允许内地消费者在海外平台购物时享受退税。但香港用户因不属于内地税制体系,无法参与。 类似情况也出现在医保领域:内地“异地就医直接结算”覆盖31个省份,但香港居民需通过“粤港澳大湾区医保通”等特定渠道,才能享受内地医疗资源。这些政策差异,本质是“一国两制”在民生领域的具体实践。 尽管存在政策边界,但两地融合从未停止。2025年7月,港府与广东省签署《粤港社会保障合作协议》,允许香港居民在内地工作期间,将社保缴费年限合并计算,未来或可享受内地退休金。淘宝也推出“港人专区”,提供跨境物流补贴及港币支付服务,虽不涉及国家补贴,却通过市场手段提升用户体验。 当香港网友在淘宝搜索“国家补贴”时,系统弹出的“暂不支持”提示,或许会让人一时困惑。但若细看政策逻辑、财政来源与制度设计,便会发现这恰恰是“一国两制”精准实施的体现——在尊重差异中寻找共识,在保持特色中促进融合。这种平衡,或许比简单的“同等对待”更符合两地的长远利益。