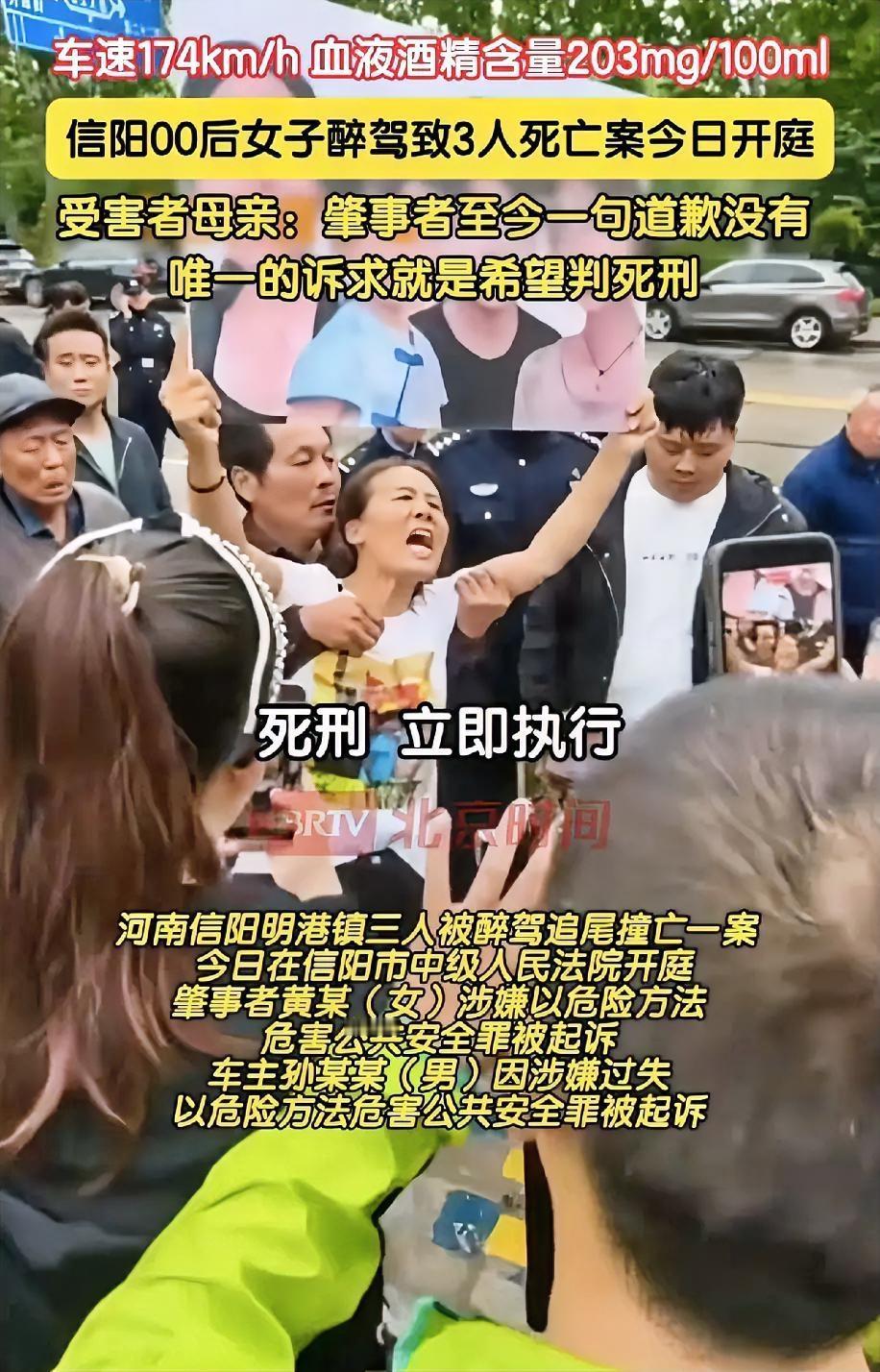

17岁的打工男孩小张,聚餐时主动买单却因钱不够遭拒,与同事争执后情绪崩溃,最终跳水溺亡。其父母认为同事、餐厅及老板需负责,索赔151万余元。法院两审均判定,小张自身承担主要责任,父母未尽监护义务,餐厅因向未成年人售酒担5%责任(赔偿5万余元),同事无责,最终维持原判。 一、事件复盘:一顿聚餐,为何演变成悲剧? 小张14岁就因家庭条件辍学打工,2023年1月在抚顺一家餐馆当传菜员,出事时刚满17岁。 3月23日凌晨2点,7名同事下班后在店里聚餐喝酒,凌晨3点小张忙完卫生也加入了。到4点40分聚餐结束,小张主动提出要买单,可自己手里的钱不够,就给父母打电话借900元。父母问他要钱干嘛,小张不肯说,只说“明天再说”,父母没同意借钱。 这时候,不知情的经理小王催小张买单,小张一下情绪就炸了——哭着摔了手机,还和小王吵了起来。后来小王知道了小张没钱的窘境,不仅没再追究,还自己结了账,之后就离开了。小张一个人在店外抽烟,另一个同事看他状态不对,两次劝他回宿舍,可小张不仅不肯,还说要轻生。 但之前小张喝了酒也说过类似的话,同事以为他又在说胡话,没当回事,见劝不动就走了。谁知道半小时后,小张独自离开餐厅,给朋友打完“交代后事”的电话,就跳河溺亡了。警方调查后排除了刑事案件的可能,可小张父母接受不了,认为是小王的争执、餐厅卖酒才导致孩子出事,于是把小王、餐厅和老板告了,索赔151万。 二、法律拆解:谁该担责?这几个关键点要分清 很多网友看完觉得“父母有点不讲理”,也有人疑惑“餐厅卖酒真的要担责吗”,其实法院的判决都是基于法律规定来的,这3个法律点普通人一定要搞懂: 1. 17岁打工男孩,算“成年人”吗? 法院认定小张是“视为完全民事行为能力人”,这不是说他满18岁了,而是根据法律规定——16周岁以上不满18周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人。 小张14岁辍学打工,17岁已经能靠传菜员工作养活自己,所以他得对自己的行为负责,跳水溺亡是他自身的选择,因此要承担主要责任。 2. 父母没借钱、没及时干预,要担责吗? 要!《未成年人保护法》明确规定,父母对未成年人有监护职责。小张虽然“视为”完全民事行为能力人,但他实际未满18岁,还是法律意义上的未成年人。 当时小张在电话里已经表现出情绪激动,还和人发生了争执,父母作为监护人,既没问清情况,也没采取任何干预措施,属于“没尽到监护义务”,所以要承担次要责任。 3. 同事小王、餐厅谁该赔钱? - 同事小王:无责。小王一开始催买单是不知情,后来知道情况后不仅结了账,还安慰了小张,没有任何伤害小张的行为。而且普通人根本想不到“催买单的争吵”会导致人自杀,小王没有“预见义务”,所以不构成侵权,不用赔钱。 - 餐厅:赔5%(约5万余元)。《未成年人保护法》严禁向未成年人售酒,餐厅明知小张是17岁的打工者(未成年人),还卖啤酒给他喝。虽然小张没喝醉,但饮酒会降低人的自控力,增加了他做出危险行为的可能,和死亡结果有一定因果关系,所以必须担责。 三、网友吵翻了!这事到底该怪谁? 事件曝光后,网友的观点特别鲜明,主要分两派: 支持法院判决派:“孩子自己要买单,父母不借就崩溃,主要责任肯定在自己。餐厅明知道是小孩还卖酒,罚5%很合理,小王太无辜了,总不能以后跟人吵个架都要担心对方自杀吧?” 同情父母但不认同索赔派:“白发人送黑发人确实可怜,但索赔151万太离谱了。父母当时要是多问一句、多关心一下,说不定悲剧就不会发生,不能什么事都怪别人。” 结论:这起悲剧,该给我们提个醒 17岁男孩的离开让人惋惜,但法院的判决清晰地划分了责任:自己的行为要自己负责,父母的监护义务不能少,商家的法律底线不能破。 不过,争议还没停——有人说“餐厅向未成年人售酒只罚5%太少了”,也有人说“父母的次要责任怎么没具体处罚”。你觉得餐厅的赔偿比例合理吗?如果当时同事多留一会儿,能阻止悲剧吗?欢迎在评论区说说你的看法!