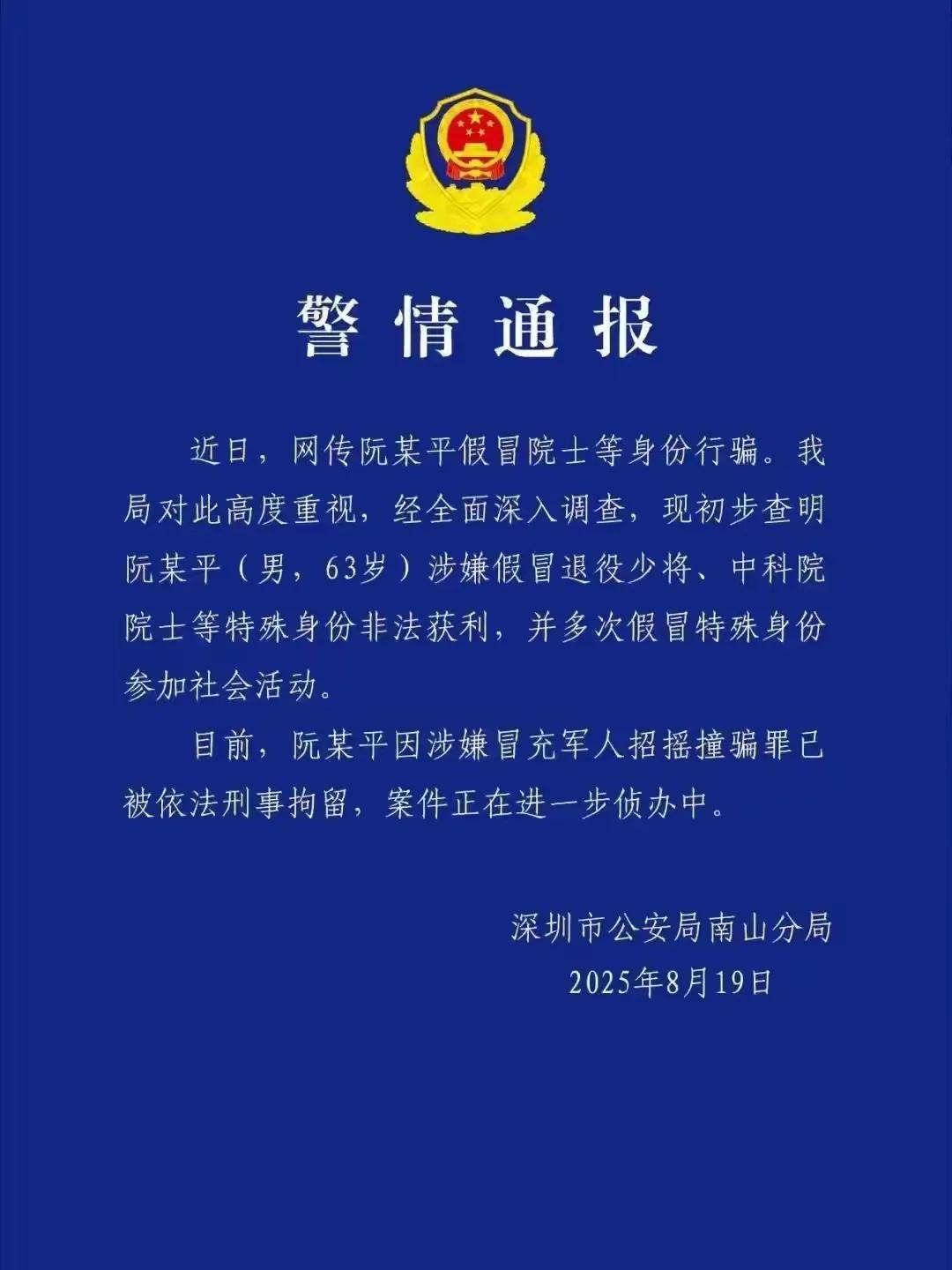

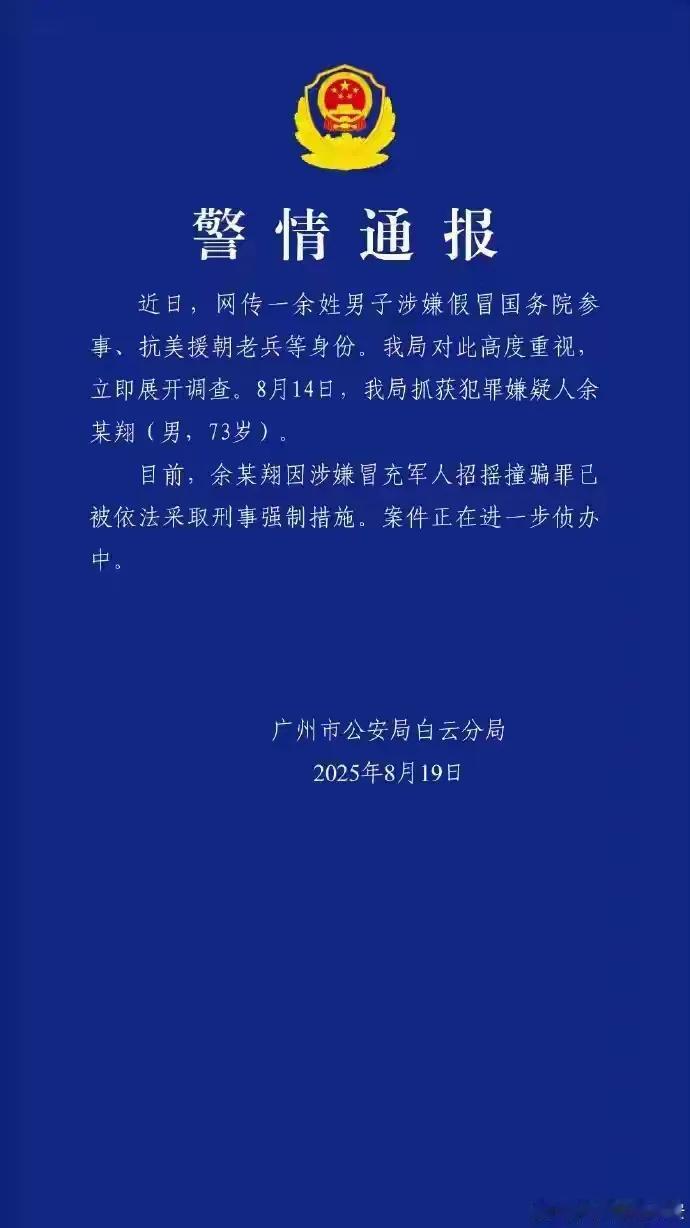

令人尴尬的好消息,假参赞假院士终于被刑拘。 “假参赞”“假院士”闹剧落幕:刑拘之下的法律与社会警示 在舆论的持续关注与警方的深入调查后,曾闹得沸沸扬扬的“假参赞”与“假院士”事件终于迎来关键进展——相关嫌疑人已被依法刑拘。这一结果既让公众看到正义的伸张,也再次敲响了打击假冒身份行骗行为的警钟。 此次被刑拘的“假参赞”余某翔与“假院士”阮某平,长期以来凭借伪造的身份在社会各界招摇撞骗。余某翔顶着“国务院参事”“抗美援朝老兵”等虚假光环,出席各类活动,其伪装行径不仅亵渎了这些崇高身份,更误导了公众认知;阮某平则假冒“退役少将”“中科院院士”等身份,非法获利的同时,扰乱了学术与社会秩序,严重损害了军人与科研群体的形象。 随着调查的深入,警方逐步揭开了他们的伪装。8月14日,广州警方抓获余某翔;8月19日,深圳警方对阮某平采取刑事拘留措施。两人均因涉嫌冒充军人招摇撞骗罪被依法处理,案件仍在进一步侦办中。 从法律层面看,冒充军人招摇撞骗罪的认定有着严格标准。《中华人民共和国刑法》第三百七十二条规定,冒充军人招摇撞骗的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑 。此次案件中,嫌疑人利用军人身份的权威性与社会认可度,骗取他人信任并谋取利益,其行为完全符合该罪的构成要件。不过,公众也不免担忧,若他们未冒充军人,仅假冒其他身份,是否就难以被法律严惩?这也凸显出法律在应对此类复杂骗术时,需不断完善与细化。 这一事件背后,反映出的社会问题同样值得深思。一方面,公众与部分机构对身份核实的不严谨,为骗子提供了可乘之机。在信息高度发达的今天,核实一个人的真实身份并非难事,却仍有许多单位与个人仅凭一面之词或简单介绍,就盲目相信并给予尊重与资源。另一方面,社会对所谓“权威身份”的过度追捧,让一些人不惜铤而走险造假。无论是学术领域的“院士”,还是政治领域的“参事”,本应是凭借真才实学与丰富经验获得的荣誉与职责,却被不法分子当作行骗的工具。 如今,嫌疑人被刑拘只是第一步,后续的司法审判将进一步厘清他们的罪行,给予公正的法律制裁。而对于社会而言,这起事件是一次深刻的教训。它提醒着每一个人,在面对各类“光鲜身份”时,要保持理性与谨慎,多一份核实与求证;也督促相关部门与机构,加强对身份信息的审核管理,完善监管机制,从源头上遏制此类假冒行骗行为的发生,共同维护社会的诚信与法治秩序。