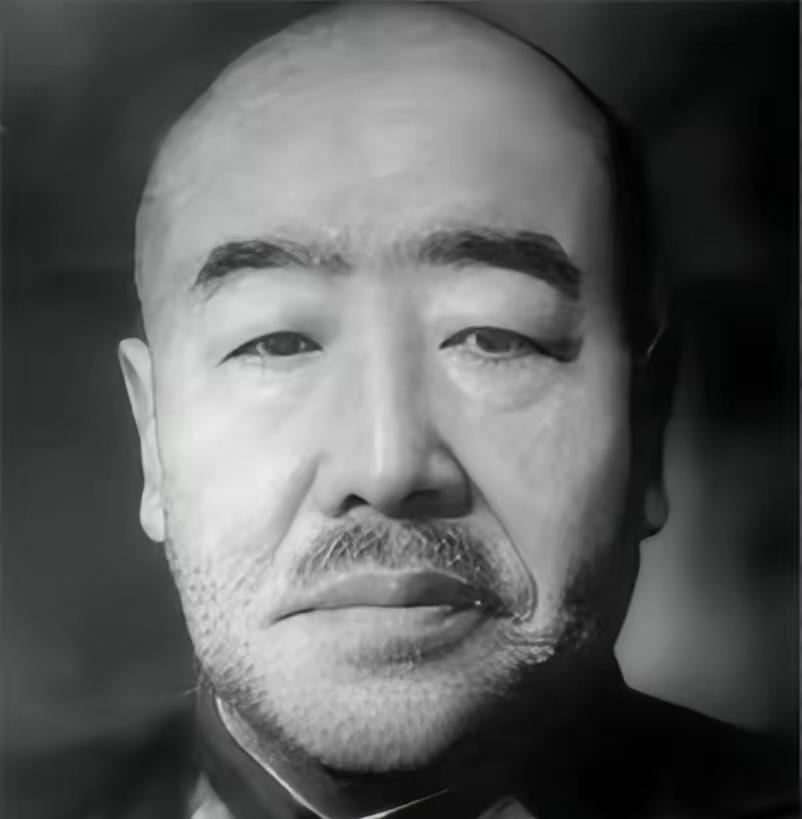

1943年庞炳勋投敌叛国,砍下30多名八路军的头颅,67年后重见天日。2010年,河南省一处改造工程的施工地带,在挖掘作业时发现一口铡刀,后续就找到了沉眠在此67年的烈士遗骸,再度引出了庞炳勋投敌叛国的往事,其中故事属实让人感慨不已。 “咋了?挖到宝了?”负责清运的老王探头一看,土坑里斜插着半扇锈铁,形状像老照相馆里的暗盒,再往下扒拉,赫然露出半截木柄——竟是一把老式铡刀。刀背厚得能当砖头,刃口却缺了牙,锈迹里嵌着乌黑的斑块。有人拿水管一冲,水立刻变成暗红色,像泡了茶叶的隔夜水,一股铁腥味直冲脑门。现场瞬间安静,只剩风声卷着沙土在打转。 包工头是小年轻,哪见过这场面,赶紧给文物局打电话。不到一小时,考古面包车“呜哇”赶到,白头发的领队老梁蹲坑边,手电一照,脸色比土还灰:“这不是普通铡刀,是日伪‘维持会’刑具,刀槽里还留着骨渣。”一句话,把围观的村民全冻在原地。后续发掘更瘆人——铡刀下方一米,整整齐齐码着三十多具遗骨,颈椎全部断裂,有的天灵盖还留着切痕。老梁用刷子轻轻扫开浮土,一枚锈蚀的皮带扣露出来,上面浅浅刻着“八路”俩字,笔画粗粝,却像枪尖一样扎眼。 消息像野火蹿上地方论坛,帖子标题简单粗暴:“李庄村挖出烈士铡刀,庞瘸子旧事重提!”庞瘸子——就是庞炳勋,当年国民党四十军军长,豫北一带响当当的“草头王”。老百姓提起他,前半截竖大拇指:“能打!台儿庄一战瘸了腿还往前冲。”后半截却直摇头:“1943年拐了弯,投了汪伪,翻脸比翻书快。”史料里记得明白,庞炳勋投敌后,驻防林县,为向日本人“递投名状”,亲自设下“鸿门宴”,把驻地附近三十多名八路军伤员请去“谈判”,酒过三巡,伏兵齐出,铡刀起落,人头滚了一地。事后,他让人把尸首埋进工地那片荒滩,上面再盖一层石灰,种上杨树,想靠岁月把血味盖干净。 谁能想到,67年后,推土机一铲子下去,把尘封的冤魂又翻了出来。考古队连夜搭起帐篷,用竹签一点点剔土,每露出一块骨头,就先拍照、编号、装袋,像给散落的拼图找回原样。最年轻的一具,骨龄才十七岁,臼齿还没长齐,颈椎断面却齐整得像刀切豆腐。老梁蹲在探方里,烟一根接一根,嘴里念叨:“孩子,慢点,咱回家。”现场安静得能听见烟灰落地。 村民李大爷今年八十八,拄拐来看,远远望见铡刀,“扑通”一声跪下,老泪纵横:“那年我十二,夜里听见枪响,第二天看见伪军抬麻袋,血顺着袋角滴答一路……”他指着自家老宅方向,“我爹偷偷在门槛下埋了顶八路军的军帽,帽檐里夹着名单,怕他们家人找不到人。”考古队按图索骥,果然在李大爷家门槛下挖出一张发黄的毛边纸,铅笔写的名字模糊却可辨,三十多人,一个不落。名单背面,歪歪扭扭一行小字:“若我辈有不测,后人掘土得见,望传一信,吾等没白死。”落款时间是民国三十二年中秋,正是他们被押赴刑场的前夜。 庞炳勋的结局,说起来也讽刺。抗战胜利后,他靠“反正”混了个国军副司令,没几年便兵败被俘,1951年病死在狱中,连个收尸的亲属都没。如今网上有人替他“翻案”,说他投敌是“曲线救国”,还翻出他早年台儿庄的战功。可面对这口锈铡、这排断骨,任何解释都显得苍白。战功是战功,血债是血债,历史不是账本,不能正负相抵。就像老梁说的:“刀子可以锈,骨头可以烂,但真相一旦出土,就别想再埋回去。” 烈士遗骸被送往市殡仪馆,免费整理、装殓,政府计划建一处无名烈士纪念园,碑上不刻职务,不刻军衔,只刻一行字——“此处长眠三十七位中华儿女,一九四三年秋遇害”。出殡那天,李庄村男女老少站在路边,有人撒纸钱,有人举红旗,没有哀乐,只有山风猎猎。棺木经过铡刀出土的位置,司机特意停车,按了三声喇叭,像告诉地下的人:回家了,这回不再被埋。 我看着新闻图片,心里堵得慌。庞炳勋的功过,史家可以慢慢掰扯,可那口铡刀提醒咱们:背叛的代价,不只是个人名节,更是三十多条年轻的生命。今天我们能刷手机、点外卖、抱怨堵车,是因为有人替我们扛过刀。别等挖出骨头才想起他们的名字,别等热搜过去就忘了他们的存在。历史不是抖音,一滑就过。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。