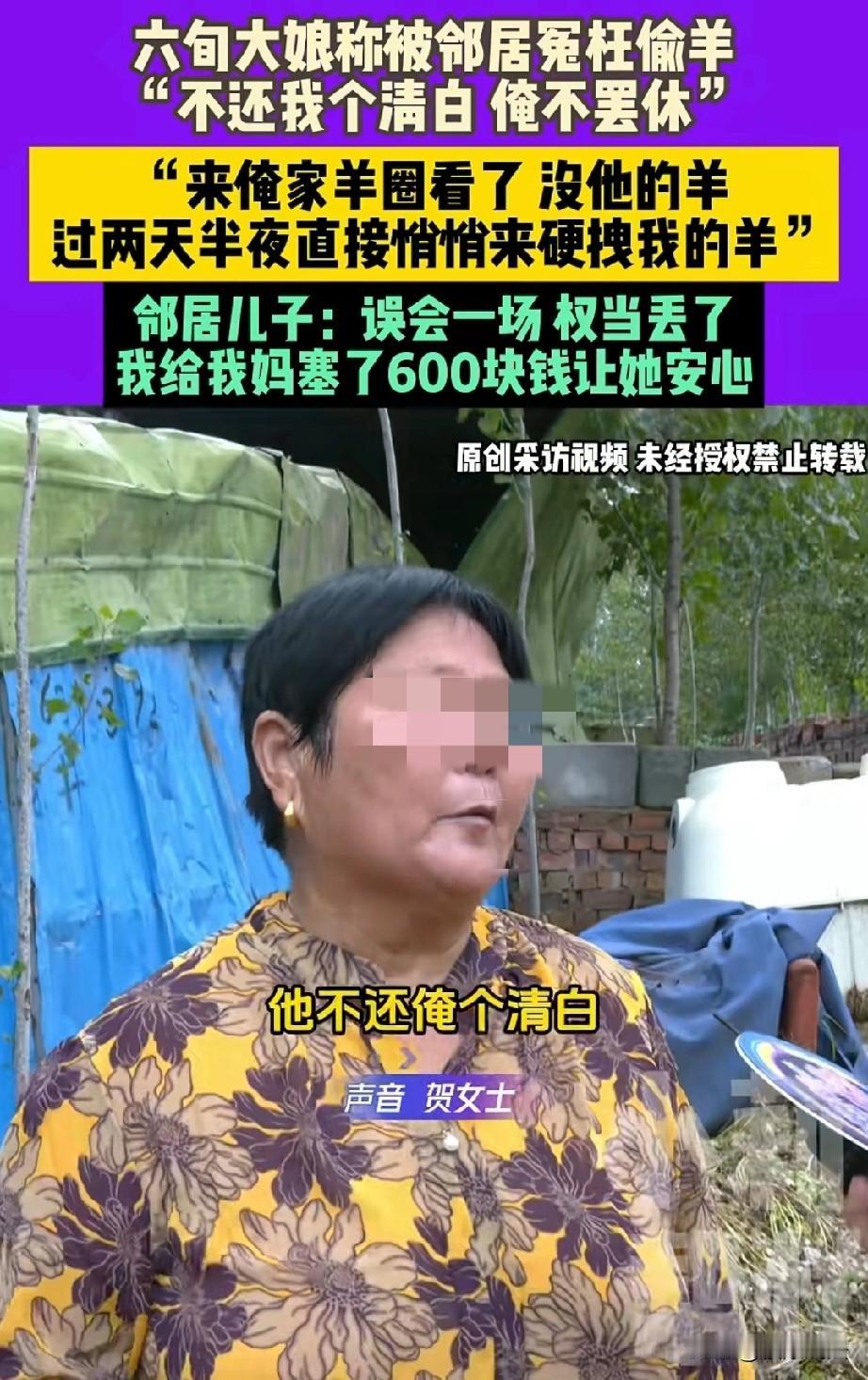

哭笑不得!河南郑州,一只羊引发的邻里矛盾竟闹到了派出所。邻居怀疑自家丢羊,被怀疑对象不仅没有偷,还差点被“反咬一口”。最终赔了钱、丢了名誉,弄得两家人都不痛快。 事情的经过并不复杂。贺女士家养了几十只羊,父母平日里悉心照料。两个月前,邻居称家里丢了一只羊,怀疑跑到了贺家。为表清白,贺家主动开门让邻居进羊圈查看。邻居带着手电筒翻看许久,却始终没能认出哪一只是自家的羊,事情暂告一段落。 谁料两天后,邻居两口子却趁着半夜,偷偷潜入贺家院子,硬拽走了一只羊。羊刚被拖出院子,恰巧被贺父撞见,才未得手。惊魂未定的贺家立即报警。民警勘查后,认为羊并非邻居所有,最终在调解下,邻居得到600元补偿。 本以为风波到此为止,却没想到新的麻烦开始了。邻居在村里四处传言,说贺家偷了他们的羊,言辞之凿凿,导致贺母觉得颜面扫地。她气愤地说:“活了六十多年,一辈子清白做人,怎么能背上偷羊的名声?” 面对邻居的诽谤,贺家母女要求邻居澄清。邻居儿子解释称,当时600元其实是他自己掏的,为的是劝解母亲别想不开,却被老人误会成贺家赔偿的“赃款”,才四处传播了错误信息。贺女士听后哭笑不得:“那你早说清楚不就完了?害得我家被人冤枉!” 这桩荒唐事,如果从法律视角审视,问题并非小小的邻里口角,而涉及多项法律责任。 首先,邻居半夜擅自潜入他人院落,试图牵走羊只,哪怕未得逞,仍涉嫌入户盗窃。根据《治安管理处罚法》第49条,盗窃公私财物的,处五日以上十日以下拘留,并处五百元以下罚款;若属入户盗窃,情节较重,可处十日以上十五日以下拘留,并处一千元以下罚款。可见,邻居夫妻的行为,已超越“误会”的范畴,构成违法。 其次,邻居到处宣称贺家“偷羊”,明显侵犯了贺家的名誉权。根据《民法典》第1024条,公民享有名誉权,任何组织和个人不得通过侮辱、诽谤的方式侵害他人名誉。在本案中,邻居既无证据,又恶意传播虚假事实,足以构成对贺家名誉的损害。贺家完全可以通过法律途径,要求邻居停止侵害、公开道歉,并赔偿精神损失。 再次,600元的性质十分关键。若邻居儿子自掏腰包,却未及时解释清楚,导致贺家背上“赔钱认账”的误会,其行为虽出于孝心,但客观上造成了他人名誉受损,也需承担部分责任。 值得一提的是,在农村养殖环境下,牲畜混养、走失时常发生。为了避免此类纠纷,养殖户可通过喷漆记号、耳标挂牌等方式标识牲畜归属。这不仅便于识别,也能在发生争议时提供直接证据。 从更深层次看,这起“偷羊风波”折射出基层社会治理中的难题:当邻里纠纷缺乏有效的法律认知时,往往依赖民警和调解员出面化解。可如果当事人固执己见,不仅调解成本高,还容易滋生更深矛盾。 本案启示我们几个关键点: 第一,名誉权不可轻视。在熟人社会,流言比金钱更致命。一旦失去清白,可能影响子女婚嫁、人际往来。法律对名誉权有明确保护,受害方应积极主张权利。 第二,维权要走合法渠道。邻居丢羊,应通过报警或司法途径解决,而不是半夜私闯民宅、擅自牵羊。这种行为不仅解决不了问题,还可能惹来治安处罚。 第三,赔偿与调解要讲清性质。600元究竟是赔偿还是安抚补偿?若没有书面说明,很容易被曲解。调解过程中,应在场各方确认,避免后续纠纷。 第四,证据是解决争议的根本。在“羊是不是你的”这种事实问题上,最有力的证据是养殖标识、监控录像或村民证言。若缺乏证据,仅凭怀疑,就可能演变成诽谤。 回看这起事件,或许只是一只羊,却闹得两家鸡犬不宁,甚至影响整个村子的氛围。羊的重要性在于财产,但法律的重要性在于秩序。 邻居若真丢了羊,应及时报案,由公安机关立案调查,而不是凭直觉行事;贺家既然无辜,也应学会依法维权,用法律手段还自己清白。 一只羊,可能价值几百元;但一家的清白,价值无可估量。法律提醒我们:偷窃要追责,造谣须担责,清白更要用法律守护。