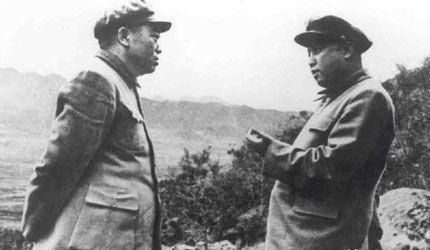

这是1936年张治中和妻子洪希厚、岳母的合影。他们是老乡,指腹为婚,妻子虽然不识字,但给公婆养老送终,还养育了7岁的小叔子,是有“功劳”之人,也是懂得“人情世故”之人。 张治中这人,出生在1890年的安徽巢县洪家疃,那地方土里刨食的农家多,他爷爷种地,爸做木工活儿,日子过得紧巴巴。6岁进私塾,啃了10年书,课本从《三字经》到四书五经,塾师手里的戒尺没少招呼。可家穷,14岁科举砸锅,他就得出去闯荡。1906年左右,跑到丰乐河镇吕德胜号铺子当学徒,扫地记账,偷空看报纸,长见识。1909年,19岁娶了洪希厚,那年她16,两人家境半斤八两,都是指腹为婚的产物。婚后他继续在外奔波,先去扬州盐务缉私营当兵,站岗巡逻,风吹日晒磨出老茧。接着安庆巡警局,后备警察干着,抓小偷巡街巷,鞋底踩烂几双。1911年辛亥革命,他投身扬州反清,枪声一响,就从文弱书生变军汉。1912年进陆军第二预备学校,操场跑步,教官吼号子,从此军旅路一走就是几十年。 洪希厚呢,1893年生人,同巢县老乡,爸妈是地道的农民,从小没沾过书墨,帮家里干农活,拔草扛锄头,手上早起茧子。指腹为婚是当地洪张两姓的旧习,她还没落地,两家家长就定下这门亲。1909年嫁过去,张家穷得叮当响,她适应得快,卷起袖子操持家务。婚后张治中没几天就走,她留守婆家,挑水做饭,伺候公婆。公公腿脚不利索,她扶着晒太阳;婆婆咳嗽,她端热水拍背。日子苦,野菜掺饭,粗粮下肚,可她咬牙顶着。1914年公婆先后病重,她守床熬药,喂汤递水,一勺勺咽下。丧事上,张治中在外没赶上,她张罗棺材下葬,烧纸磕头,泥土沾衣。公婆走后,家里空荡,她带上7岁小叔子张文心回娘家。那年她23岁,在婆家已熬7年,娘家继续拉扯孩子,零活手工换钱,田里拔草插秧,弟弟哭闹就哄,教他简单算术识字,虽自己不认得,却督促着念。 张治中在外头,军路越走越宽。1916年从保定军校第三期步兵科毕业,同学有何键、白崇禧那些后来名震一时的家伙。他先去驻粤滇军,当连长营长,检查士兵装备,敲枪身看锈。接着驻粤桂军总部参谋,师参谋长,桂军军校参谋长,职位一步步爬。1921年,他终于回乡团聚,那时已从校官起步,风尘仆仆进门,洪希厚端饭递碗,两人坐炕沿对视。没几天,他又走,她继续带张文心过日子。小叔子长大,她像亲妈一样管,感情深厚。洪希厚这人,懂人情世故,乡邻有难借米借粮,换来柴火互助,从不小气。1932年,张治中升第五军军长,带部下淞沪抗战前,回乡想拉张文心上阵。她舍不得,抹泪拉衣袖,提条件让他留在身边。张治中摇头,说战场没前后,谁都可能倒下,两人抱头哭。张文心还是去了,后来升少将师长,1948年淮海战役被俘,新中国后当南京中山陵园管委会委员、市政协副主席,1995年走。 这份夫妻情,在国民党军中算独一份。张治中高官了,洪希厚人老珠黄,有人劝他找出身高贵的漂亮小姐,他死活不干。理由简单,她是孩子妈,老乡根,抛了她,对不起子女和乡亲。两人不般配,可他守着这份糟糠。子女6个,长子张一纯从军,二子张一麒搞教育,三子张一虎从政,四女张一文教书,五女张一芳务农,六子张一龙经商,全在父母身边长成,优秀得没话说。不打仗时,张治中推掉应酬,陪她吃饭散步,自说亏欠太多。洪希厚没文化,却站稳妻子位子,先顾家后帮人,仁心在小事上显。孔子那句“己欲立而立人”,她没腾达过,却在自家小圈里做到。公婆养老,小叔拉扯,都是实打实的功劳,人情世故也玩得转,乡里没人说她闲话。 话说回来,张治中一生只娶一妻,在国军高官里头,创下唯一纪录。洪希厚不识字,农村妇女本色,可她扛起的那些年,换来丈夫的回报。1936年合影时,她已43岁,岳母在旁,三人站得稳当。那照片黑白,却透出暖意。老俩口从穷小子穷丫头,到军中伴侣,中间12年分离,她在后方咬牙,他在前线拼杀。团聚后,她不乱管事,从不发表意见,只尽妻子责。淞沪那次,她唯一提要求没成,可张文心平安,她也松口气。子女回忆,爸妈总黏一起,饭桌围坐,菜肴传递,家和万事兴。这情不是轰轰烈烈,而是日复一日的磨合,接地气得像街坊闲聊。 国民党军阀多,妻妾成群,张治中偏不沾那调调。别人笑洪希厚文盲,他不当回事,说她是后盾。晚年职位高,有人当面劝,他推酒杯摇头,话说得硬气。两人相伴到老,他1969年4月6日走,她1976年跟上,一生没分开。子女们见证这过程,长大后各有出息,却总念父母恩。洪希厚那份“功劳”,不光养老送终,拉小叔子,还在乱世中稳住家底。人情世故在她这儿,就是小恩小惠换大义气,乡邻帮衬,家业不散。这故事,搁今天也值一晒,夫妻间那点真,胜过金银。