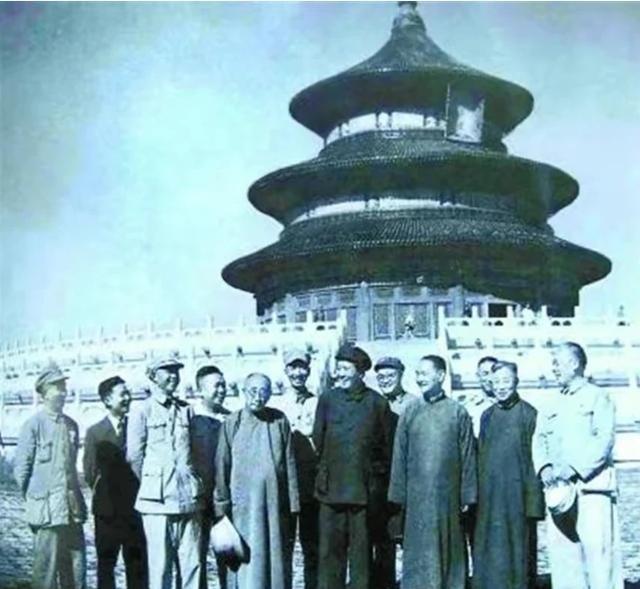

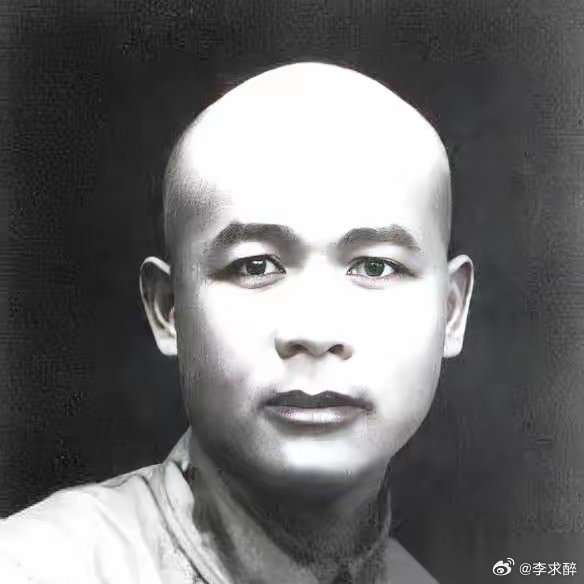

1949年9月,大清官员陪同毛主席游玩天坛,突然毛主席问大清官员:“见过几次慈禧太后、她摆不摆架子。”大清官员的回答绝了。 1949年金秋时节,一位83岁的老人受邀与毛主席同游天坛。当毛主席突然问起他是否见过慈禧太后时,这位曾经的翰林院庶吉士的回答竟让在场所有人哄堂大笑。这个看似简单的问答背后,其实隐藏着新旧两个时代的巨大差异。 这位老人就是张元济,当时已经82岁高龄,是出席新政协会议代表中年龄最长的一位。说起这个人,可能现在很多人都不太熟悉,但在那个年代,他可是响当当的大人物。 张元济1867年出生在浙江海盐的书香门第,1892年考中进士,进了翰林院当庶吉士,后来在总理事务衙门当章京。按说这样的履历,在清朝那会儿也算是前途无量了。可谁想到,戊戌变法时,他站错了队,政变后直接被革职,而且是永不录用的那种。 这一下可把他的仕途给断了个干净。不过张元济这人有个好处,就是不钻牛角尖。既然朝廷不要他,那他就另辟蹊径。戊戌变法以后,他创办、经营中外闻名的商务印书馆。这一干就是几十年,把一个小印刷厂做成了当时中国最大的出版社。 说到商务印书馆,那可真是了不起。张元济在那里搞出了中国第一套正规的教科书,翻译了一大堆外国名著,还办了好些个杂志。可以说,半个中国的知识分子都读过他们家出的书。连毛主席都说,年轻时读过不少商务印书馆的书,从《科学大全》里学到了很多新知识。 1949年9月19日下午,毛主席特意邀请张元济等民主人士一起游览天坛,陪同的还有陈毅、刘伯承、粟裕等人。那会儿新中国还没正式成立,政协会议正在开,毛主席能抽出时间陪这些老先生逛公园,足见对知识分子的重视。 天坛这地方,对张元济来说可是有特殊意义的。这里原本是皇帝祭天的地方,等级森严,普通人想都别想进来。现在不一样了,老百姓都能随便参观。大家一起看了祈年殿,又去了圜丘坛,最后在皇穹宇墙外坐下来喝茶聊天。 聊着聊着,毛主席突然来了兴致,问张元济:“您当翰林时见过几次慈禧太后?她摆不摆架子?”这个问题可把张元济给逗乐了。他哈哈大笑说:“主席,您可别拿我开玩笑,我那是被清朝革职,永不录用的人呢!我当时不过是个新科进士,刚入翰林院,哪里够资格见到那高贵的慈禧老佛爷?人家金贵着呢!” 这话说得巧妙极了。表面上是在说自己级别低,见不到慈禧,实际上是在暗讽那个时代的等级制度。在场的陈叔通立马就听出了弦外之音,接话说:“那时候的掌权者都是高高在上,目中无人。我和张老先生都曾在清朝供职,从来没感受过被尊重。还是毛主席您最平易近人!” 这一唱一和,把新旧两个时代的差别说得清清楚楚。慈禧那会儿,皇权至上,官员们见个面都得层层汇报,哪像现在这样,国家领导人能亲自陪着老先生逛公园聊天。 毛主席听了也不居功,马上摆手说不能恭维他,要时刻警惕自己的行为,不能辜负党和人民的信任。这种态度,和当年那些高高在上的统治者形成了鲜明对比。 这次天坛之游,对张元济来说意义重大。作为一个经历了清末、民国、新中国三个时代的知识分子,他深深感受到了新政权的不同。回到上海后,他继续担任商务印书馆董事长,积极参与新中国的文化建设。 1959年8月14日,张元济在上海逝世,享年91岁。这位从清朝翰林到现代出版家的传奇人物,用自己的一生见证了中国的巨大变迁。那句在天坛的妙答,既展现了他的机智,也体现了一个真正知识分子对时代变化的深刻理解。 从慈禧时代的森严等级到新中国的平等相待,这种变化不仅仅是政治制度的转换,更是整个社会文明程度的提升。你觉得张元济的这个回答怎么样?在你看来,什么样的领导者才算真正的平易近人?欢迎在评论区分享你的看法。