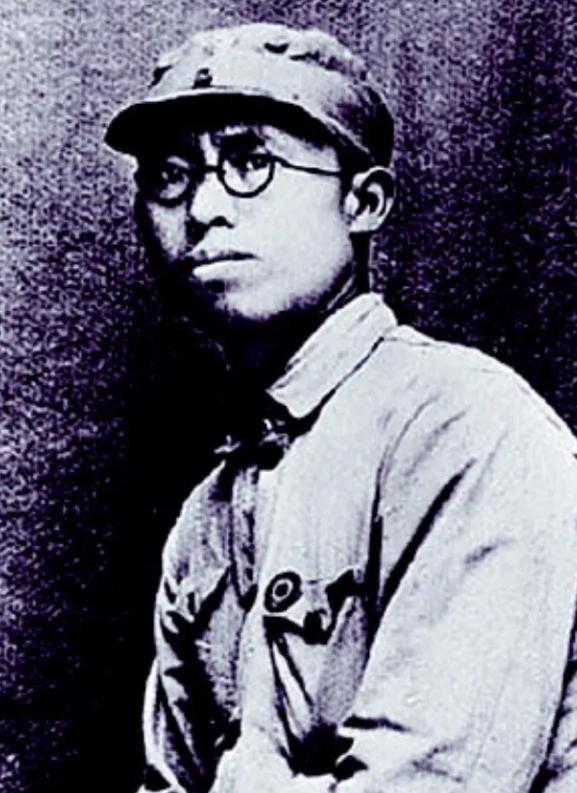

1947年,一个农民给解放军带路,聊天时提到了自己多年未见的哥哥,连长吃惊的问:“你说的陈锡联,不会是我们的司令员吧?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1947年冬,大别山深处,积雪未融,山风猎猎,那天,六纵部队穿行于崎岖山路之间,战士们脚下生着冻疮,手中紧握钢枪,眼里却是茫然,地图早已不合时宜,地形复杂如迷宫,敌情又诡谲莫测,前方到底通向何处,谁也说不清。 为了突破这片山地,指挥员决定向山下村落寻求帮助,于是,一位炊事班战士披着棉衣下山,半晌之后领回来一个黑瘦的农民,衣着补丁斑斑,脚上裹着草鞋,脸上尽是风霜,他没有多话,只是默默站在队伍最前方,手指一抬,便领着队伍钻进山林。 队伍在山间穿行了整整一下午,直到黄昏临近,部队停下来短暂休整,几位年轻战士围着火堆,递给那向导一碗热水,他接过,捧在手心里,久久没有喝,或许是温度烫了手,或许是思绪翻涌,一种不易察觉的情绪浮现在他脸上。 他轻声说起家中还有位老母,年事已高,身子骨却还挺得住,他说,他其实还有个哥哥,十八年前随红军走了,不曾留下只言片语,母亲每年清明都要在屋后插上一枝青蒿,说是“给谱庆招魂”,家里人从未放弃过寻找,但年年打听,年年无音。 当他说出“谱庆”二字时,几位年长些的战士不自觉地抬起头,那不是个陌生的名字,在冀鲁豫、在太行山,在敌后战场上,那个曾率部夜袭日军空军基地、炸毁二十余架战机的英勇红军,正是陈谱庆——如今的三纵司令员,陈锡联。 消息像雪地里的一道雷,悄然炸开,连长闻讯,急忙前来确认,战士们则低声议论,眼神里混杂着惊讶与敬意,一番核实之后,指挥部迅速将消息上报,而后便是长时间的等待。 夜里寒气逼人,山林中只有风声、犬吠和火堆噼啪作响,远处的一间土房内,陈锡联坐在简陋的军用桌前,听着电话那一端传来的消息,他没有立刻回应,只是长久地沉默,仿佛在回忆,又仿佛在压抑,最终,他只说了一个字:“好,” 第二天清晨,山道上还笼着薄雾,陈锡联早早站在指挥所门前,目光穿过山谷,紧紧盯着那条蜿蜒小路,十八年,他从未回过一次家,从未写过一封信,他曾在夜里梦见母亲佝偻的身影,也曾在战斗间隙想象过弟弟如今模样,但这些念头都被他压在心底,从不敢细想。 太阳从山头跃起的时候,两个身影终于出现在山脚,一位老妪拄着拐杖,步履蹒跚,头发已白如雪;一位中年男子搀扶在侧,步步小心,陈锡联没有动,只是望着,直到再也抑制不住,快步奔下山坡,扑通一声跪在母亲脚下。 他埋首在地,双手抱住母亲膝盖,泣不成声,雷敏那双布满老茧的手伸出来,颤巍巍地抚摸着陈锡联的头,轻轻地,像是在确认这是不是她走失十八年的孩子,她没有说话,只是泪水一滴滴落在儿子肩头。 陈锡礼站在一旁,眼圈泛红,却强忍着,他的哥哥终于出现了,不再是想象里的少年模样,而是一个肩负重任的军中将领,他没有打扰,只是静静地站着,看着这一幕。 午后,指挥所里升起炊烟,炊事班早早熬好了小米粥,蒸了几个白面馒头,这是山里最好的招待,母子三人围坐一桌,陈锡联听母亲讲这些年的艰难,听弟弟说村里如何躲过还乡团的骚扰,听他们如何一边种地一边打听消息。 他没有说自己经历的生死,没有讲在长征路上如何翻雪山、过草地,也没有讲在敌后战场如何带伤作战,那些苦难,他早已习惯,唯独不能让母亲知道,母亲若是知道,只怕再也放心不下。 时间不等人,午后不久,作战参谋进来,低声报告,部队必须按计划转移,陈锡联点点头,随后回屋,从行李中拿出一件旧毛衣、几块银元,以及他所有积攒下的津贴,他把这些东西塞进母亲手中,可雷敏只是紧紧攥住两块银元,其他的,又一一推回。 她说:“够了,我有你弟弟照顾我,你在外头,用钱的地方多,娘不图别的,只要你好好活着,” 送别时,山路口站满了战士,没有人说话,只是默默注视着那个瘦小的老妇人站在原地,手臂高举,挥舞着一块白手绢,陈锡联背着手,大步朝前走去,风吹起他的军装下摆,他始终没有回头,他知道,回头便会动摇,他不能动摇。 多年之后,他终于在城市里接到了母亲,但雷敏住不惯高楼大厦,吃不惯细粮白饭,她说,老家的土炕热,山里的水甜,她走的时候,带着一篮子柿子干,说是要分给邻里。 1953年冬,雷敏病重,陈锡联在外执行任务,终究未能赶回,这成为他一生的遗憾,他曾在回忆录中写道:“我能指挥千军万马,却没能送母亲最后一程,” 信息来源:陈锡联同志生平——人民网