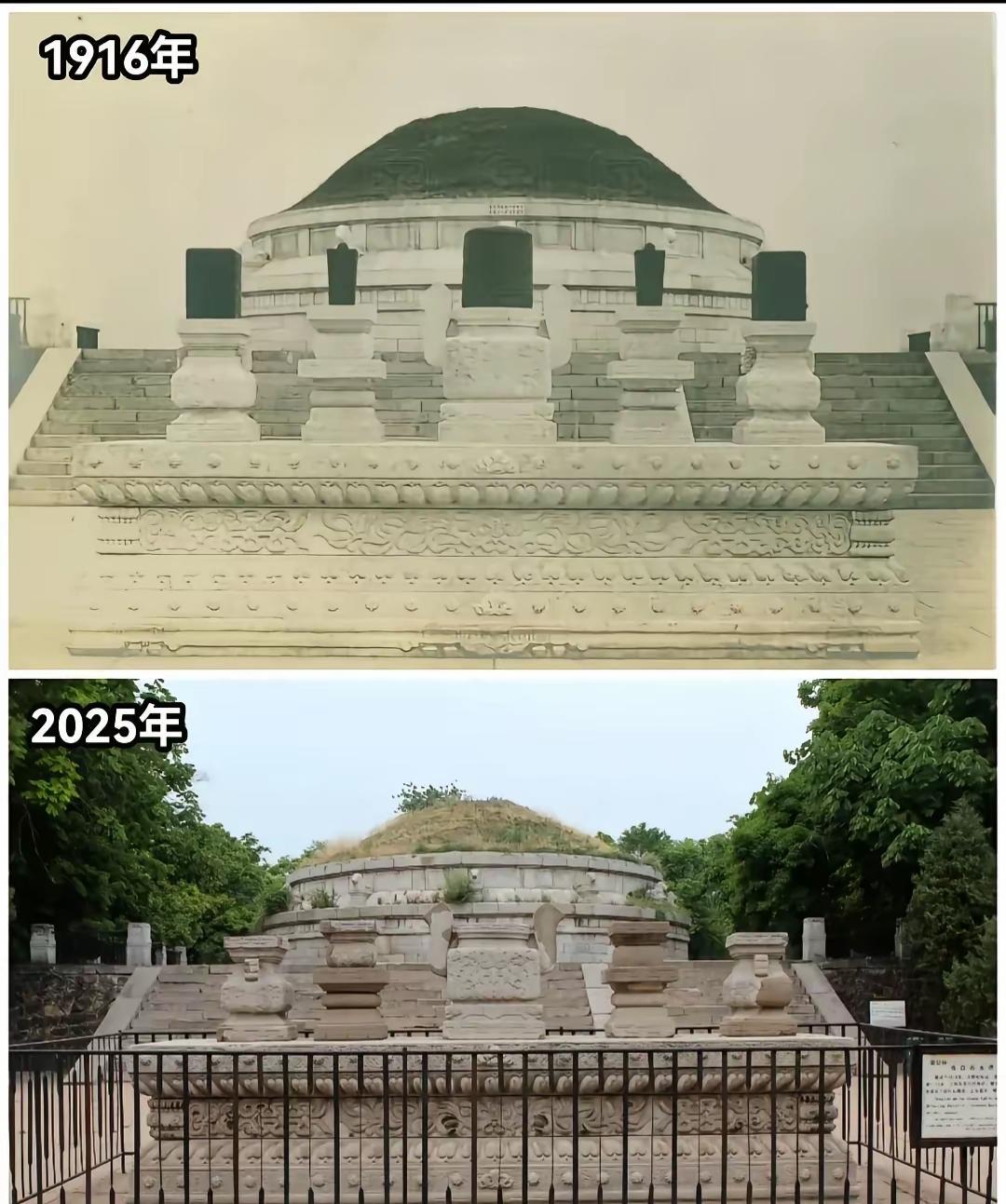

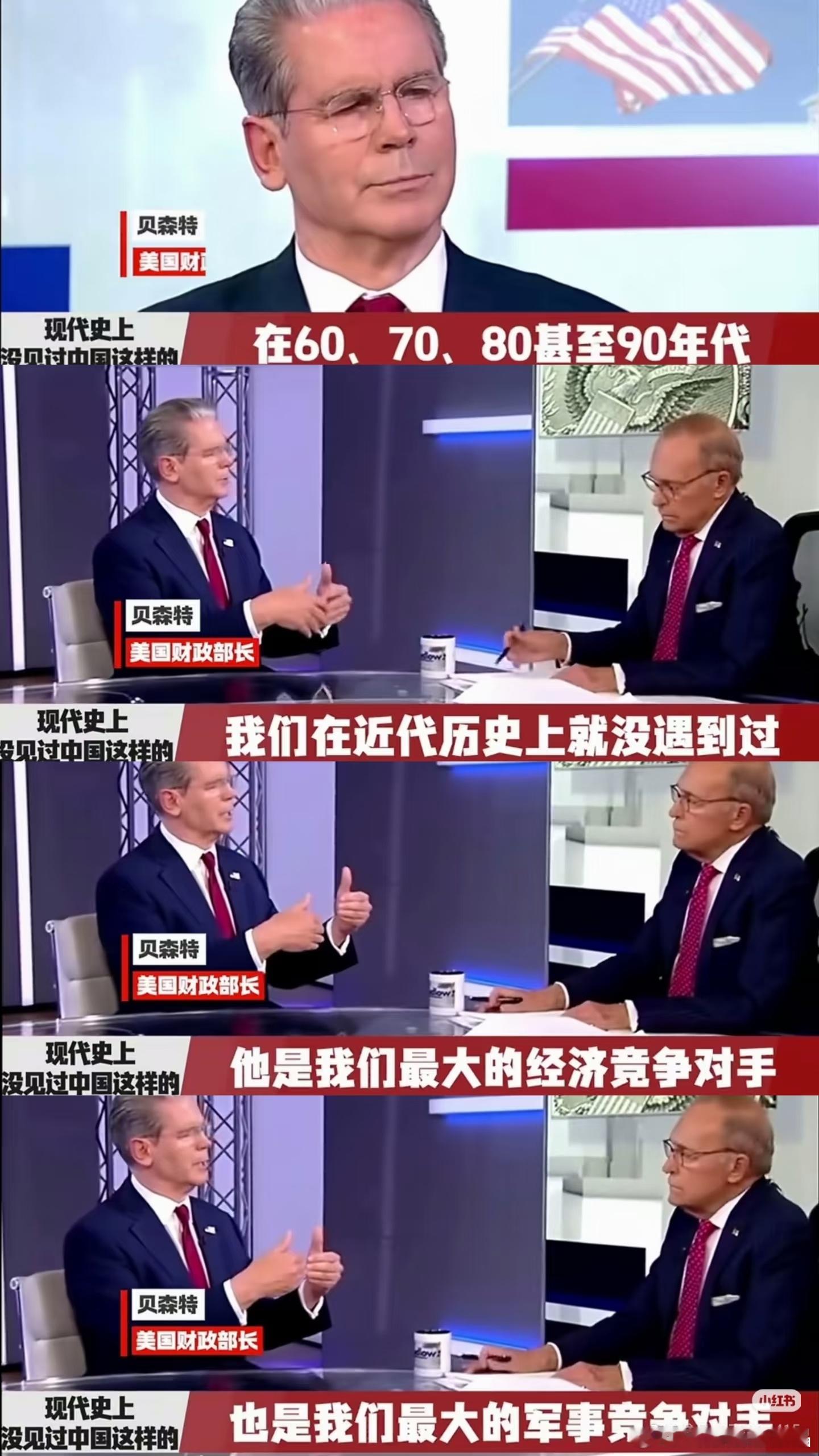

戏子在古代给权贵卖艺又卖身都是惯例,像梅兰芳都是被冯耿光,从堂子赎出来的,甚至不断花费重金给梅兰芳买大别墅,请名师。 提起梅兰芳和冯耿光的关系,很多人都以为是单纯的艺术赞助。但历史真相却更复杂——据说梅兰芳在”云和堂”的合约,就是冯出钱为之解约赎身。这背后究竟隐藏着怎样的时代秘密?一个银行家为何甘愿倾其所有,只为成就一个戏子的艺术人生? 在那个戏子地位低下的年代,梅兰芳的成功绝非偶然。1907年,26岁的冯耿光和友人在云和堂”打茶围”时,初识了14岁的”歌郎”梅兰芳。这次相遇改变了两个人的命运,也诠释了那个时代权贵与艺人之间的复杂关系。 冯耿光,字幼伟,广东番禺人,出身于官宦人家,在家行六,人称”冯六爷”。日本陆军士官学校步兵科第二期毕业生,1918年3月任中国银行总裁。这位挥金如土的银行家,却对一个14岁的戏子一见倾心。曹汝霖在回忆录中写道:“冯幼伟爱护梅兰芳……幼伟月入银四百两,以其半助兰芳成名,始终如一”。 当时的戏曲界确实存在着复杂的人身依附关系。戏子签的都是卖身契,没有人身自由。穆辰公的《伶史》记载:“诸名流以其为巧玲孙,特垂青焉,幼薇尤重兰芳。为营住宅,卜居于芦草园。幼薇性固豪,挥金如土。兰芳以初起,凡百设施,皆赖以维持”。冯耿光不仅出钱为梅兰芳解约,还在北京芦草园为他买下住宅,这在当时是极其罕见的大手笔。 1916年,梅兰芳以两千余两银典下前门外芦草园一所宅院。这笔钱对于一个戏子来说简直是天文数字,背后自然有冯耿光的资助。冯耿光还联合了他的一批朋友,包括吴震修、李释戡、许伯明、舒石父、吴锡永等人,一起为梅出谋划策。这些人大多是日本陆军士官学校的同学,有着共同的政治背景和文化理念。 冯耿光对梅兰芳的投入可谓不遗余力。策划排演《太真外传》时,冯耿光以现大洋一千元之代价,为其购下孔雀翎褂子一袭,以作羽衣之用。要知道,当时一千元大洋足够普通人家生活好几年。为了请名师,冯耿光更是舍得花钱。梅兰芳能向王瑶卿等名家学艺,背后都有冯耿光的安排和资助。 梅兰芳的收入都存在中国银行,“六爷”是他的”理财官员”。这种安排让梅兰芳完全不用为生计操心,可以专心致志地钻研艺术。梅兰芳1930年访美,72天100多场戏,旅费大半都由冯耿光帮助筹集,为筹行金,他甚至愿意变卖自己的房产。 目的是因为戏子在国内地位低,为梅谋个”博士”称号,至少在称呼上可以免去许多人与梅兰芳交往时的身份尴尬。这句话道出了那个时代的现实——戏子地位低下,需要通过各种方式来提升社会地位。 冯耿光与梅兰芳的关系,既体现了那个时代权贵对艺术的赞助传统,也反映了戏子对权势的依附现实。有人说冯的银行”就像为梅开的库房”,这种说法虽然夸张,但也说明了冯耿光对梅兰芳投入的巨大。 抗战期间,两人的友谊经受了更严峻的考验。抗战期间,不少人鼓动梅兰芳为日本人演出,冯耿光却大声驳斥,坚定地鼓励梅兰芳摆脱日本纠缠。这种支持不仅是物质上的,更是精神上的。 1961年,定居在北京的梅兰芳因病住院,远在上海的冯耿光几乎每天朝北京打电话。不久,梅兰芳病逝,冯耿光在自家设灵堂。1966年下半年,冯耿光面对时局,惊悸而逝。他不蓄财,无子嗣,夫妇后事都由梅家料理。这样的结局,让人唏嘘不已。 梅兰芳曾说:“我少年的时候,很多人爱我,但无人知我,唯有六爷(冯耿光),爱我又知我。”“在我一生的事业中,受他的影响很大,得他的帮助也最多”。这段话道出了两人关系的真谛——不仅是金钱上的支持,更是精神上的知音。 冯耿光与梅兰芳的故事,既是艺术与金钱的交响,也是那个时代的真实写照。你觉得这种”包养”艺术家的模式,对艺术发展是利大于弊,还是弊大于利?在今天这个时代,还有类似的现象吗?欢迎在评论区分享你的看法!