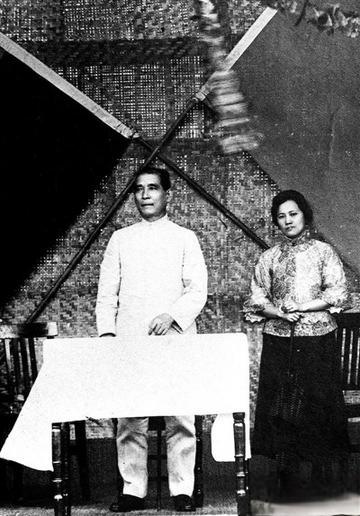

陈赓、陈锡联、谭政是亲戚。 陈赓把前妻的妹妹介绍给打仗很厉害的陈锡联,二人是连襟。 陈赓还有一个妹夫,叫谭政。 也是陈赓牵的线。谭政为人诚恳老实,做事扎实。 湘乡这个地方,山不高,水倒急。 陈赓小时候住在一个叫双溪的村子,屋后有棵老槐树,一到春天就掉白花。他家是将门,祖上当过湘军,在乡里算有点底子,可轮到他时,乱世开始翻篇,老底子已经不顶事了。 他十三岁参军,那年是1916。十三岁,才到人肩膀高,腰杆也没打直。可他站在队伍里,嘴抿得死紧,鞋后跟全是泥巴。他的队伍,是鲁涤平的湘军,兵不多,吃不饱,半夜还得掂着刺刀哨岗。他没抱怨一句。 那时候,有个孩子跟着他一起走出来。卢冬生,比他大不了几岁,干过放牛、打柴,身手倒挺利落。两人晚上挤一条草席,风吹雨打的日子里,用同一块破布蒙头。后来的事就更长了——南昌起义一起上,陈赓腿上挨了颗弹,肉花翻开,是卢冬生用破棉絮给他包的,边包边骂,骂得眼圈都红了。 黄埔的门只开给一小部分人,陈赓考进去了,卢冬生没进去,连个推荐人都找不到。他不说话,背着枪就继续走。井冈山没落下,长征也没掉队,打到东北时已经是一军之长。可惜命短,哈尔滨一场夜里出事,走得太早,三十七岁。要是活着,他那一身疤痕和功劳,怕也是个将军。 但历史里最可惜的事,常常就停在“要是”这两个字。 说回陈赓。他家门第虽旧,关系倒还新鲜。他那个妹妹,叫陈秋葵,读过几年私塾,不爱抛头露面,腼腆得很。偏偏谭政老往陈家跑,陈赓也拿他当弟弟看。两个少年常在河边摔跤,后来就变成了姻亲。两人婚事成得不算热闹,只摆了三桌菜,家里挂了块“勤俭成家”的横匾。 好景不长,大革命败了,陈家谭家都遭了殃。秋葵撑不住病,没两年就走了。谭政身上那股轴劲儿反倒被打出来了。他没有回乡,而是去了湘赣边界。枪林弹雨里写文告、发传单,日子过得像驴车一样沉重。 慢慢地,他在毛泽东身边站住了脚。别人记不住他的脸,只知道有个政工干部,总是半夜还不睡,提着油灯查伙食。到了解放战争末期,他成了四野的副政委。罗荣桓病着时,他顶了上去,调人、签令、发电报,忙得鞋跟都磨平。 一九五五年,授衔那天,他穿着旧军装,站在队列里,胸前多了一块金星。他没多说话。台下的陈赓朝他笑了笑,眼里有点热意。 不过,说起情分这事,还绕不开一个女人。 王根英是陈赓的第一任妻子,性子刚,眼神亮。抗战时她做财经工作,什么都算得清清楚楚,连陈赓抽了几包烟都能记账。可她也不是一纸账簿里的人。一九三九年,冀南突围,一车机密文件没转运出去,她咬牙折回。那是夜晚,村庄在烧,火光映着她脸,转身那一下,很多人记了一辈子。 她没回来。有人在村口见到她倒在河堤边,枪火穿过背心,半边身子都冷了。那时她才三十三岁。 陈赓收到噩耗时,正在太行山里,一锤砸了桌角,半边木屑溅出来。他沉默了一夜,没人敢劝。 还有个细节是后来才被人提起的——王根英有个妹妹,叫王璇梅。小她十六岁,柔柔弱弱的,却非要参军。解放前夕,她在华东部队里做文书,跟着部队南征北战。有次腿伤了,硬是咬着牙把伤口缝了三针,不喊痛。 1949年,陈赓把她介绍给陈锡联,说这小妹心里硬,适合你。陈锡联是啥人?打仗不要命,脾气倔得能磕出火星子。他看看王璇梅,点点头,说好。过了年,两人结了婚,婚礼上没请人,连对戒都是绳子编的。 陈锡联后来成了上将。军衔是制度给的,可这段姻亲关系,没人安排得出。 时间翻到一九五五年,天灰得很低,北京的风透进军装缝里。授衔仪式上,陈赓和谭政并排站,金色星章别在左胸,像一块发光的旧伤疤。陈锡联站在他们斜后方,表情收着,手却微微发抖。 这三个人——一个是旧将门的子弟,一个是私塾里走出来的秘书,还有一个是农家汉子打出来的野战军首长。他们中间,有战友情,有姻亲情,也有无法言说的牵挂。他们失去过亲人,失去过战友,也见证了旧秩序的崩塌与新制度的缝合。 有人说,他们是一家人,也是一段历史里彼此缠绕的三道纹路。风沙吹不掉,雨水洗不净。只要站在军史馆的玻璃柜前,看着那枚发黄的肩章,那种沉甸甸的气息就还在。 礼堂外,天还没亮透,风吹得旗杆发出咣咣响声。几个年轻战士站在台阶下,抬头望着台上人,那一刻,谁也没说话。