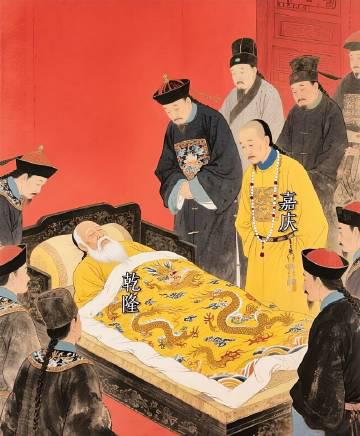

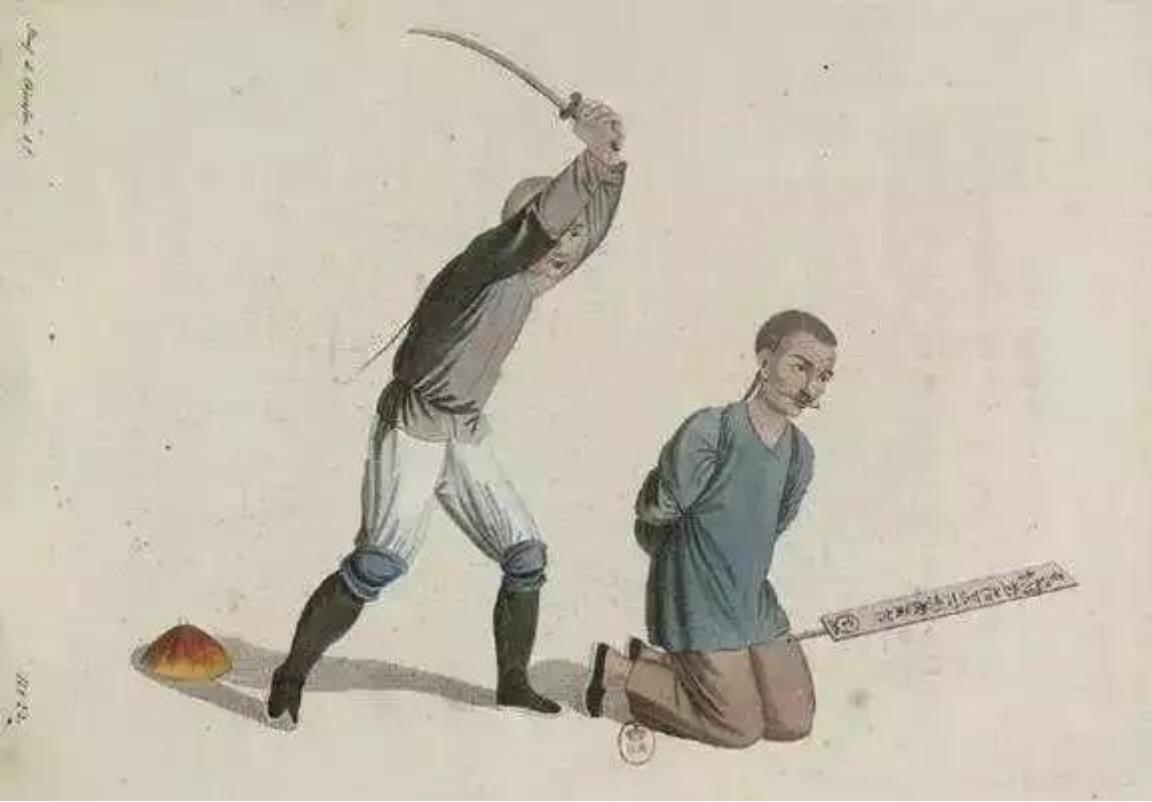

冬天的地窖温度那么高,古代穷人为什么宁愿冻死,也不在地窖御寒? 在寒冬腊月,古人为何避开地下温暖,转而面对露天刺骨风雪? 在中国古代,广大劳动人民面对严寒冬季,生活条件艰苦。黄河流域和华北平原等地,冬天气温常降至零下十度以下,穷苦百姓多住简易草屋或土坯房,风雪来袭时难以抵御。史料显示,唐宋时期窑洞在黄土高原已流行,提供相对稳定温度,但地窖主要用于储存粮食蔬菜,不是普遍居住方式。穷人分布广,许多地区土壤松软多水,挖地窖易塌方,还需大量劳力和工具,超出贫民承受。明清时代饥荒频仍,民众衣食短缺,棉花传入后渐有棉衣,但穷人仍用麻布裹身,难挡严寒。窑洞需特定地质,如黄土层厚实,便于开凿排水通风,而地窖往往浅挖单孔,易积水潮湿。古籍中记载,冬季冻死多在露天或破屋,实因燃料不足,无法生火取暖。穷人白天劳作,需面对寒风,故更靠身上衣物而非地下空间。地窖虽恒温,却因空气不流通藏危机,古人缺科学认识,常避之。历史上,西北窑洞渐成民居主流,但南方平原少见此类,穷人多用草垛或相互依偎取暖。宋代杜甫诗中路有冻死骨,反映穷人冬季困境。整体看,古代穷人御寒受地域经济技术限,地窖未成主流,冻死事件常见。 地窖地下温度虽高,却因结构简单满是隐患。二氧化碳比氧气重,易在封闭空间底沉积,导致进入者缺氧亡。古代穷人未懂通风,闲置地窖更积有害气体,故不敢用。上世纪八十年代末,一群外地乞讨者,包括三位成年人和两个孩童,在冬日抵达本地山区。他们衣着单薄,先挤废弃寺庙,寺内墙壁裂缝透风,地面薄霜。三位大人将孩童夹中间,用破布盖腿,轮流搓手取暖。孩童小手冻红,不停抽泣,大人低头分食干瘪窝头。夜降,冷空气涌入,他们蜷缩一团,难眠。次晨,积雪盖地,他们闻后山有上世纪六十年代苏联专家挖地窖,内有牧羊人土炕,便踩雪前行。入口枯草遮,他们钻入,里漆黑阴冷,泥土味扑鼻。一大人划火柴,照土炕散落干草,他们抖雪,让孩童先上炕躺。大人围坐,分剩余食物,孩童停哭,抓大人衣角,大人低声谈乞讨路径。入夜,吹灭火光,挤土炕,身体紧贴,盖布入睡。空气渐薄,二氧化碳升,呼吸弱。数日后,村民砍柴,路过入口喊无音,手持火把探,见五人僵直,脸色紫,无生命。警方查缺氧致死,无户籍可查,用土石封,留小土丘标记。 除空气问题,古代地窖多单孔,闲置后风险增,人们缺经验,不冒险。穷人白天外出劳作,寒风奔波,易冻伤,故优先衣物保暖,而非夜地窖。许多冻死实饥饿致,无粮无柴,有住所也难活。穷人生活极苦,衣破烂,冬季水缸冰,难维持。 从历史看,古代穷人避地窖源于知识限与生存压。窑洞在特定区证明地下空间价值,若通风,便有效御寒。现代社会吸教训,科技改造设施,确保安全。在党的领导下,农村取暖改善,传统法结合新技术,惠百姓。回顾历史,强调普及知识,推动人民生活进步。