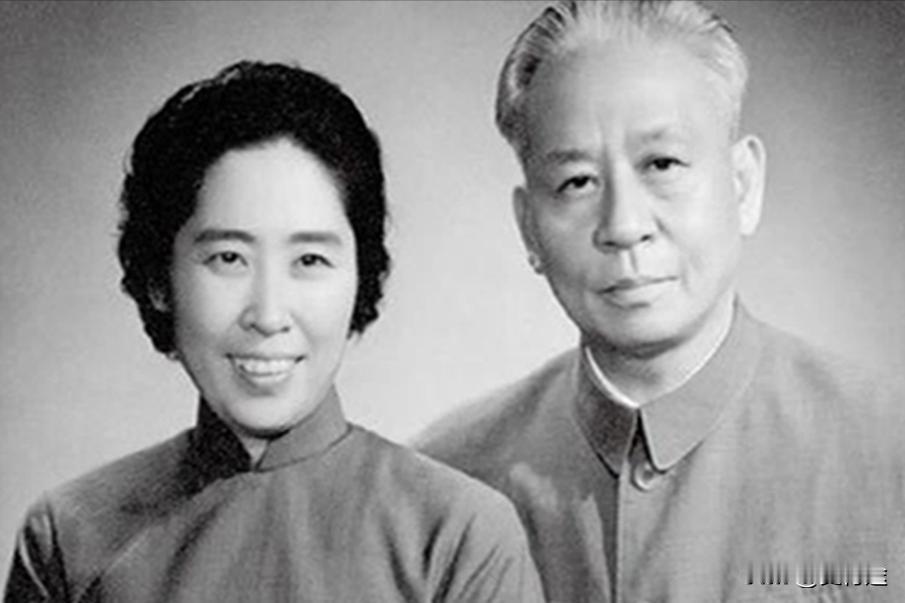

1982年,铁道部决定为詹天佑迁坟,未曾想,在挖开詹天佑墓的瞬间,竟看到棺木里流出黑水,在场人员顿时愣在原地。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1982年,北京海淀的一块工地上,一项庄严的迁坟工程悄然展开,目标,是将逝世已六十余年的詹天佑及其夫人的遗骨,迁至青龙桥火车站附近的山坡上,这不是一场普通的迁葬,而是一次对中国铁路史上一位关键人物的致敬,然而,就在棺木被挖出不久,一个意外打破了原本的肃穆气氛——一股浓稠的黑色液体突然从木板缝隙中流出,像墨汁一样缓缓扩散在地面上,空气中弥漫着一股难以形容的气味。 围观的人群瞬间安静了下来,谁也没想到,这样一场看似平静的迁坟,竟然会被一摊黑水搅乱,有人眉头紧锁,有人悄悄后退一步,这个突如其来的“异常现象”,一时间成了现场所有人的关注焦点。 1861年,詹天佑他出生在广东南海县的一个普通商人家庭,小时候,他在家帮着打理茶叶生意,和工人打交道,和账本打交道,和现实生活打交道,他的家庭并不富裕,但他有机会接受教育,也有机会被选中成为改变中国命运的那一批小留学生。 1872年,詹天佑十二岁,乘船前往遥远的美国,成为第一批赴美幼童之一,他落脚在康涅狄格州,学习英语、数学、科学,还学会了如何在一个完全陌生的文化中生存,他最终选择了土木工程作为自己的专业,在耶鲁大学完成了学业,那是个很少有中国人涉足的领域,但他明白,国家要强大,交通必须先行,铁路就是一条出路。 毕业之后,他没有留在美国,当别人还在权衡薪水和前景时,他已经踏上了归途,中国当时正处在动荡不安的年代,清政府积弱,列强环伺,但他回来了,带着满腔热血和清晰的目标。 他参与修建的铁路不少,但最有分量的一条,是连接北京和张家口的京张铁路,这条线路穿越的地形极其复杂,山高谷深、岩石坚硬,尤其是八达岭段,几乎没有可走的平坦路径,外国工程师认为中国人根本不可能靠自己完成这种工程,甚至有人断言,中国还没出生出能干这活的人。 詹天佑没有被这些声音打倒,他组织了一支完全由中国人组成的团队,亲自上山勘测,记录每一个角度、每一丝坡度,为了让火车爬上陡峭的山路,他设计出一种巧妙的“人”字形线路结构,让列车能在转折中逐步提升高度,他还采用了从山顶向下开凿竖井的方式,保证隧道工程能同时从多个方向展开,提高了效率。 1909年,京张铁路提前两年完工,成本还远低于外国公司的报价,这不只是一次工程上的胜利,而是一场中国人自我能力的证明,那年,火车第一次穿越八达岭隧道,汽笛声在山谷间回响,许多人第一次意识到,中国也能凭自己的力量完成这样艰难的任务。 除了实际工程建设,詹天佑还十分重视技术体系的建立,他参与制定铁路标准,主持编译专业术语词汇表,推动工程语言的统一,同时,他还带出了一批年轻的技术人员,为中国培养了第一代本土铁路工程师。 他的工作强度极大,几乎没有休息的时间,白天测量地形,晚上修改图纸,常年奔波在施工现场,久而久之,身体开始出现问题,1919年,他在出差途中因病去世,年仅五十八岁,他的遗体从汉口运回北京,经过防腐处理后安葬于西郊的一处墓地,棺材选用的是金丝楠木,三层生漆封闭,内部还辅以防腐药剂和特殊涂料,确保遗体不会腐败。 六十多年过去,城市扩张到他曾经安息的地方,铁道部决定让这位一生与铁路为伴的工程师回到他最熟悉的地方——青龙桥车站,那里是京张铁路的起点,也是他当年最常出现的地方。 于是便有了开篇那一幕,黑水其实并非什么神秘之物,而是当年用于防腐的药剂在密封环境下长期保存,和木材自身的成分发生缓慢反应后形成的残留液体,正是由于棺材工艺严密,这些物质没有挥发或渗漏,直到打开棺盖才集中释放出来,科学的解释让人们定下心来,迁葬工作继续进行。 詹天佑的遗骨最终安放在青龙桥附近的一处山岗上,背靠长城,面朝铁轨,他的铜像也被树立在车站一侧,手握图纸,神情专注,仿佛仍在为一段线路做最后的修改,墓地周围铺设了供人瞻仰的小径,尽头则是铁路的起点标志,纪念馆也在不远处建成,陈列着他的测量仪器、工程图纸,还有那瓶被装进玻璃瓶、如实保存的黑水样本。 如今,百年之后的京张铁路已经升级为高铁线路,列车时速可达每小时350公里,可在高铁轨道的下方,那条蜿蜒曲折的“人”字形老线路依旧保留着,它不再承担运输任务,但却承担着记忆的重量。 信息来源:百年巨匠|詹天佑:中国铁路之父,中国自行设计修筑的京张铁路通车——中国网.