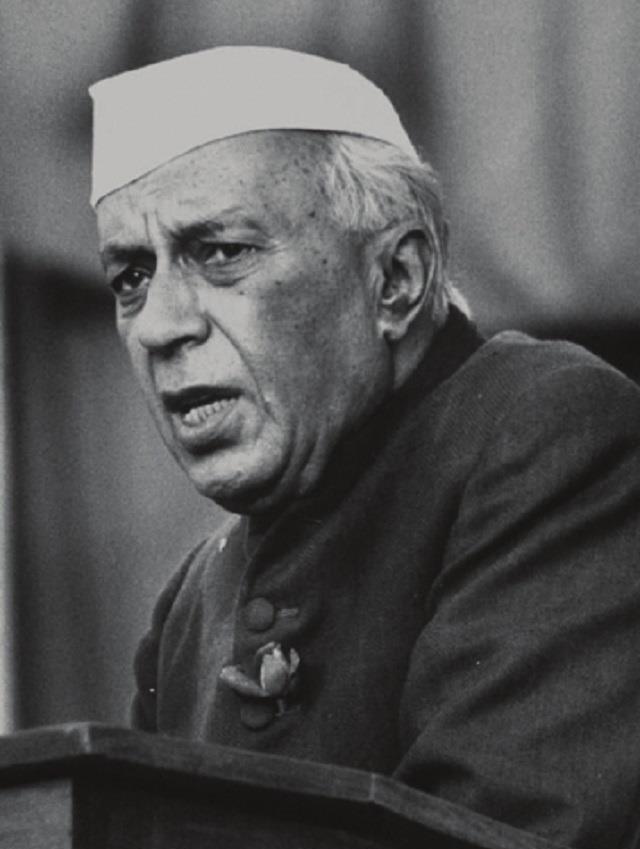

李光耀晚年访问印度,接待宴上,一把餐刀当场折断,差点弹到他脸上:没人可以改变印度,尼赫鲁复活也不行。 为什么李光耀会对印度如此悲观?这个判断背后到底藏着什么样的逻辑? 其实李光耀对印度的态度经历了一个从希望到失望的过程。 早在1959年和1962年,尼赫鲁还在位时,李光耀就访问了印度。 当时他认为印度很有可能成为一个繁荣的社会及一个大国。 那时候的印度刚刚独立不久,民族精神高涨,尼赫鲁这样的政治领袖威望极高,看起来前途一片光明。 可是现实很快就给了李光耀当头一棒。 到20世纪70年代末,李光耀认为印度会变成一个军事大国,但经济不会繁荣,因为印度的官僚体制令人窒息。 短短十几年时间,李光耀就彻底改变了看法。 什么让这位务实的政治家如此失望呢? 答案就在印度的制度困境里。 印度的官僚体制有多可怕?李光耀曾经亲身体验过。 有一次,李光耀规劝印度领导人,抓住机会,将印度推向世界,引进新的文化,抛弃旧的印度政策以及旧思想的毒瘤——官僚体制。 "这件事情我无法作主,事情就是如此,印度也是如此"。 你看,连印度的领导人都承认自己搞不定官僚体制,那还能指望谁? 更要命的是印度的人口结构问题。 印度是一个没有主体民族的国家,当时印度人所使用的语言超过了400种。 这意味着,没有一个人能让大部分印度人都听懂他的话。 尼赫鲁固然优秀,受过最好的英国教育,演讲富有激情,"但只有1/6的印度人能听懂他的话。" 想想看,一个总理讲话,只有六分之一的国民能听懂,这怎么搞治理? 怎么推行政策? 这不是个人能力问题,而是结构性难题。 有人可能要问:新加坡模式能不能复制到印度? 李光耀的答案是不可能。 新加坡只有几百万人口,不足印度的1%,而且是一个城市国家,可以手把手进行经济管理。 印度呢?十几亿人口,几百种语言,几千个民族,地理环境复杂。 整个德干高原的两座大型山脉环抱着印度北部地区的少数平原,而北部印度比邻喜马拉雅山脉,使得印度国内不容易发展良好的交通运输网络。 这样的国情下,威权高效的新加坡模式怎么可能适用? 就算李光耀本人去当印度总理,面对这样的烂摊子也只能望洋兴叹。 最让人深思的是李光耀那句"尼赫鲁复活也不行"。 尼赫鲁可是印度独立后第一任总理,现代印度的奠基人,在印度政治史上地位极高。 连这样的历史人物李光耀都认为无法改变印度,说明什么? 说明印度的问题已经超越了个人英雄主义的范畴,深深植根于制度结构和文化传统之中。 李光耀形容印度:"口沫横飞,却稍有付诸实施"。 这话听起来刺耳,但仔细想想,印度的民主制度确实容易陷入无休止的辩论和扯皮中。 各种利益集团、种姓势力、地方诸侯相互掣肘,很难形成统一的意志和高效的执行力。 当然,李光耀的观点也有其局限性。 毕竟世界在变化,印度也在进步。 现在的印度虽然问题很多,但经济体量已经跃居世界第五,IT产业更是全球领先。 或许李光耀低估了印度人民的韧性和适应能力。 不过有一点不得不承认:李光耀对印度结构性问题的分析确实一针见血。 一个国家的发展不是靠某个伟人就能解决的,需要的是制度、文化、民族构成等多个因素的有机结合。 印度的复杂性决定了它很难走出一条简单直接的发展道路。 李光耀说:"我是带着难过的心情对印度做出这些观察的!" 这句话透露出一种恨铁不成钢的情绪。 作为亚洲政治家,李光耀当然希望看到印度崛起,但现实让这位务实主义者不得不承认: 有些问题真的很难解决,即使是政治强人也无能为力。 信息源: 新浪新闻:《李光耀的这篇旧文 早就戳中了印度要害》