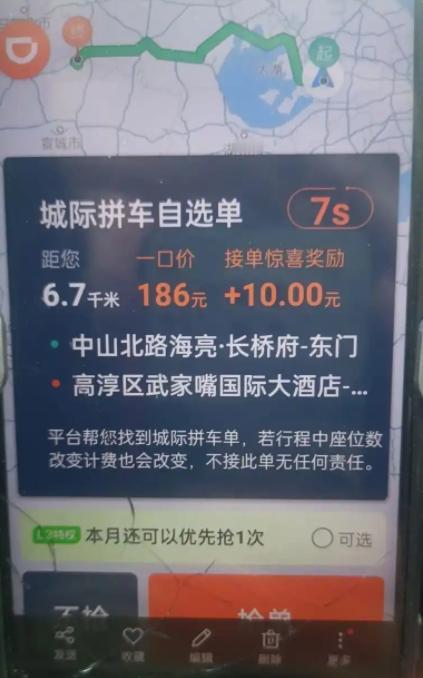

加价真的能更快打到车吗?明明是一样的价钱就可以打到一样的车?加钱后还是一样的车。大家好,作为一名曾经的运力员工,现在我来给大家分享一下打车软件的运营策略。这次给大家讲的是打车加价背后的经济学原理: 以前有个经济学家叫亚当・斯密,他在书里说过“看不见的手”这个说法,意思是市场会自己根据供需情况调价格——比如某种东西少、想买的人多,价格自然就涨;东西多、没人要,价格就降。现在滴滴搞的加价,其实就是用技术把这只“看不见的手”变得更明白、更管用,做这事的就是那些懂技术的人,他们把经济学的道理变成了能实时运转的系统。 在没有网约车的时候,出租车价格是固定的。遇到下雨天、早晚高峰,车少人多,乘客只能在路边等,就算愿意多花钱也不一定能打到车,市场调节特别慢。滴滴用技术把供需情况变成了能看见、能计算的数字,加价就是这个数字发出的信号。很多人会纳闷:加了钱怎么还等那么久?而且坐的车和平时没区别?这就得说说平台具体是怎么操作的。 滴滴有两个重要工具,能把“车少人多”这事弄得明明白白,一个是早晚高峰的热力图,一个是实时看车够不够的系统。 先讲热力图。打开滴滴APP,你会看到有些地方颜色深,比如红色、橙色,有些地方颜色浅,比如绿色、蓝色。颜色深的地方就是“热力高”,说明这儿现在想打车的人特别多;颜色浅的地方,想打车的人就少。那个实时看车够不够的系统,会随时算着热力高的地方有多少人在等车、有多少司机在附近接单。要是等车的人比司机多很多,就说明“车不够用”,这时候平台就会提示加价,比如弹出来“现在打车的人多,加价10元能优先派车”。 就算提示加价了,还得看周边司机的实际情况。比如下班高峰突然下暴雨,很多司机怕不安全就不接单了,或者堵在路上过不来。这时候就算乘客加了钱,周边能来接人的司机还是少,所以等的时间还是会很长,甚至和没加价时差不多。 “加钱后还是一样的车”,是因为快车本身就是同一类车,加价不是让你坐更好的车,而是让司机更愿意往打车人多的地方跑,所以坐的车和平时没区别。滴滴设计加价规则时,还做了个“实验”,就是把用户按“对价格的在意程度”分成不同的群,简单说就是看不同人能接受加多少钱,这就是所谓的“用户价格敏感度分层”。 最明显的就是“商务人士”和“普通上下班的人”不一样。商务人士可能要赶会、赶飞机,对时间看得比钱重,就算加20、30块,只要能尽快打到车,他们也愿意付;普通上下班的人,就是日常通勤,对价格更在意,要是加价超过10块,可能就会选择等一会儿,或者改坐公交、地铁。 “年轻人”和“老年人”也有区别。 年轻人更会用手机,也大概知道加价是咋回事,遇到急事时,更容易接受加价;老年人对价格更看重,也可能搞不懂“加价能优先打车”,大多会等着不加价,或者干脆换别的方式出行。平台这么分,不是要“区别对待”,而是为了更合理地匹配车和人。把愿意加价的人的打车需求,先推给周边的司机,吸引司机过来;对价格敏感的人,可以选择不加价,等打车的人少了再打。 这样能让有急事的人尽快用到车,也能避免所有人都挤在同一时间抢少量的车,导致大家都打不到。加价是技术需要,还是想多赚钱?从上面说的就能看出来,滴滴加价主要是“技术和规则的需要”,不是“想靠这个多赚钱”。 说它是“技术和规则的需要”,是因为加价的每一步——从看哪里打车人多,到算车够不够,再到建议加多少钱,都是系统根据实时数据自动弄的,目的是调节车和人的供需,让市场尽量平衡。没有加价机制,暴雨天所有人都抢少量的车,大家都得等很久;有了加价,能让一部分司机愿意冒雨接单,也能让不是特别急的人换别的出行方式,反而能让有急事的人更快打到车。 说它不是“想多赚钱”,是因为平台不会从加价里额外拿钱——乘客加的钱,大部分都给了司机,作为司机往打车人多的地方跑的“奖励”,平台只是用技术搭了个调节的架子。大家觉得“加了钱还等很久”“加钱后还是一样的车”,其实是对加价的“预期效果”和“实际体验”不一样,这就需要平台进一步优化系统,比如更准确地告诉大家“加钱后大概要等多久”,而不是只说“能优先派车”这种模糊的话。 加价就是用技术把经济学里的“看不见的手”用到了网约车身上,虽然有时候会让人觉得不舒服,但核心目的是让车和人的匹配更合理,不是单纯想“圈钱”。体验不好的地方,更多是系统还需要根据实际情况改进,让大家既能明白加价的道理,也能在加钱后有更好的打车体验。