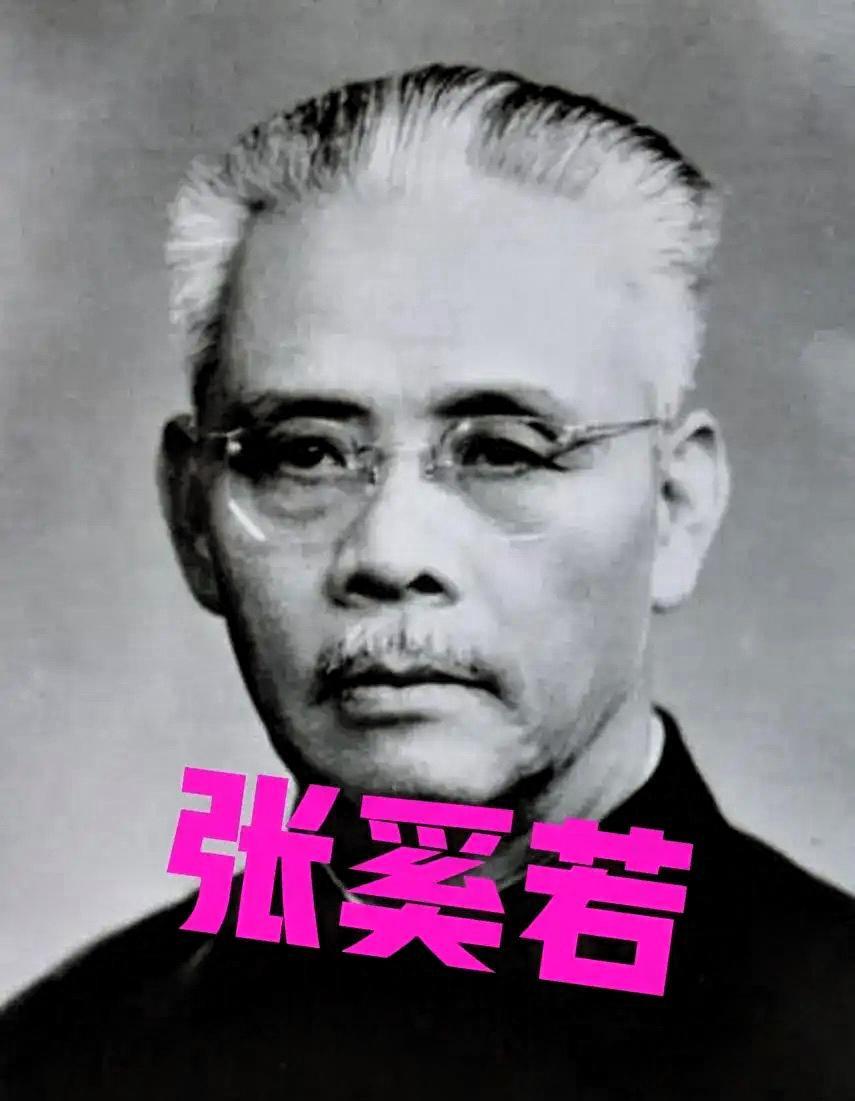

1940年2月23日,杨靖宇遇害当晚,叛徒们摆了庆功宴,请客的是张奚若。他亲手打死杨靖宇,日本人赏了30块银元。整个晚宴上,张奚若不停地吹嘘,说自己把机枪藏在树杈间,枪法神准,射出的子弹要了杨靖宇的命。 这场注定载入史册的悲壮抗争,最终会以“自己人”的背叛收尾——而那个亲手终结杨靖宇生命的张奚若,后来的下场与他当年的嚣张,形成了刺眼的对比。 时间拉到杨靖宇牺牲后不久的濛江县城,一间酒馆里正举办着一场诡异的庆功宴。 发起人张奚若穿着崭新的伪军制服,胸前别着还没捂热的“勋五位”勋章,正唾沫横飞地向满座宾客吹嘘:“我那一枪,直接打在杨靖宇心口上,他连哼都没哼一声就倒了!” 桌上的酒肉冒着热气,可在场的人大多低着头,没人接话——连同为投敌者的张秀峰都忍不住低声斥责:“这种事也值得拿出来说?” 张奚若却毫不在意,依旧沉浸在“功臣”的幻想里,他不知道,这场庆功宴不是荣耀的开始,而是他被钉在耻辱柱上的起点。 而张奚若能靠近杨靖宇,最初是靠着“信任”二字。在日伪军层层收紧包围圈时,他以“伪军特派员”的身份混入前沿,利用之前与抗联的微弱交集,让杨靖宇放松了警惕。 彼时的杨靖宇,早已因连续激战、严寒饥饿耗尽体力,却始终没放下武器——他曾对身边战士说“宁死不当亡国奴”,哪怕只剩自己一人,也要和敌人周旋到底。 可就在他试图转移阵地寻找突围机会的瞬间,张奚若端起了机枪,一串子弹精准击中他的胸膛。这位让日军敬畏又痛恨的抗联将领,倒在雪地里时,手指还紧紧扣着扳机。 张奚若以为,打死杨靖宇就能换来荣华富贵。日本人确实给了他“奖赏”:除了“勋五位”勋章,还把他提拔进“程斌挺进队”,让他手握实权。 要知道,当时告密杨靖宇行踪的赵廷喜,也只拿到30块银元,张奚若的“待遇”显然高出不少。 可金钱和地位没能堵住他的麻烦——庆功宴后,越来越多的人开始疏远他,伪军里的人私下议论“这人连救命恩人都杀,太冷血”,抗联老兵更是认定他早就是潜伏的内鬼。 张奚若表面上强装镇定,夜里却总被噩梦惊醒,他开始意识到,自己用背叛换来的“荣耀”,不过是块烫手山芋。 为了掩盖罪行,张奚若找来了同伙王佐华和白万仁,三人偷偷达成协议:对外统一说“杨靖宇是走投无路自杀的”,绝口不提他开枪的事。 他们以为这个谎言能瞒天过海,却忘了“纸包不住火”的道理。 多年后,王佐华再也承受不住良心的煎熬,主动找到抗联老战士,哭着坦白了真相:“是张奚若开的枪,我们当年都是骗大家的!” 这段证词,像一把钥匙,打开了尘封的历史,也让张奚若的伪装彻底破碎。 真相曝光后,张奚若很快被逮捕。可当法院宣判结果出来时,所有敬仰杨靖宇的人都愤怒了——他仅仅被判处两年有期徒刑。 这个轻判,让曾跟随杨靖宇浴血奋战的老战士们难以接受:“杨将军在雪地里饿了几天几夜都没投降,怎么杀他的人就只判两年?”有人甚至要去法院讨说法,却被拦下。 两年时间太短,短到不足以告慰英雄的英灵,却足够让张奚若意识到,自己的罪行终究躲不过历史的眼睛。 刑满释放后,张奚若彻底消失在了公众视野里。他改了名字,躲在一个没人认识他的小地方,过着苟且偷生的日子。 他不敢提起自己的过去,更不敢听别人说起杨靖宇的名字——每当有人谈论抗联英雄,他就会慌忙躲开,仿佛这样就能抹去自己的背叛。 可他心里清楚,无论怎么逃,杨靖宇倒在雪地里的身影、庆功宴上众人鄙夷的目光、王佐华坦白时的泪水,都会像烙印一样刻在他心里,一辈子都甩不掉。 如今,濛江县早已改名为靖宇县,杨靖宇将军的雕像矗立在县城中心,每年都有无数人来缅怀他。而张奚若的名字,只在历史资料里留下寥寥数笔,成为“叛徒”的代名词。 这或许就是历史最公正的地方:英雄会被永远铭记,而背叛者,即便能躲得过法律的严惩,也躲不过良心的谴责和后人的唾弃。 主要信源:(京报网——85年前的今天杨靖宇牺牲!杀害他的人,以前竟是个抗联战士)