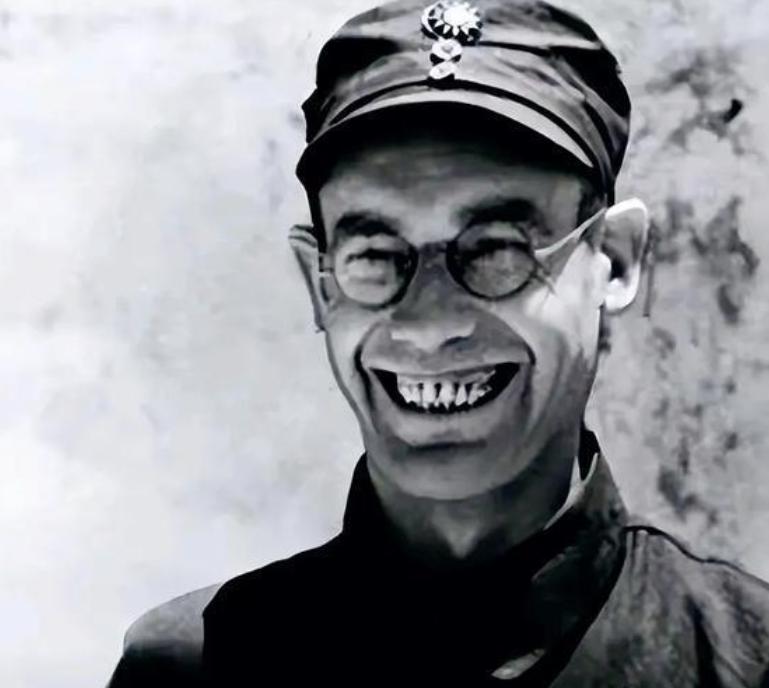

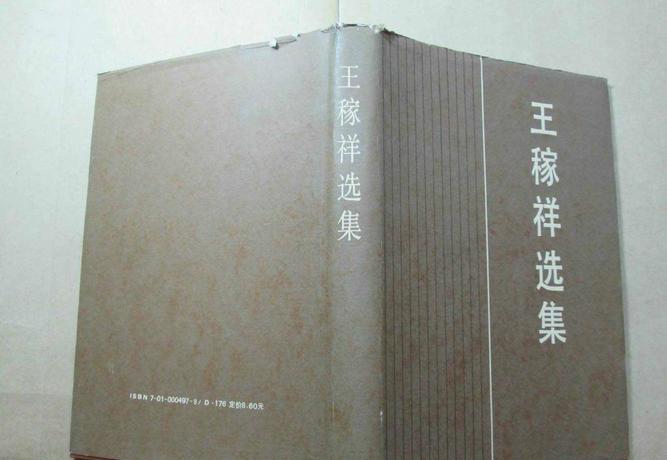

1937 年,李德以不适应延安生活为由欲返苏联,毛主席劝他:“苏联正搞大清洗,此时回去,恐有生命之忧,望你慎重考虑。” 李德原名奥托·布劳恩,1900年生于德国慕尼黑一个普通工人家庭。童年家贫,父亲早逝,他进孤儿院过苦日子。1918年,一战尾声,他被征兵,但没上前线。战后进师范学校,本想当老师,却投身政治,加入德国共产党。那时德国乱成一锅粥,他对社会不公看不过眼,积极参与活动。1921年,因地下工作被捕,很快就放了。1926年,组织罢工又被抓,判五年牢。1928年,同志们帮他越狱,他逃到苏联避难。在苏联,进伏龙芝军事学院学军事,攒下点本事。 1932年,共产国际派他来中国当军事顾问,化名李德,到中央苏区跟红军干革命。他理论一套一套,可实战经验少,对中国情况不熟。第五次反围剿时,他的指挥有问题,红军损失大,只能撤退,开始长征。这事让不少人对他有看法。1935年,遵义会议开,他的指挥权没了。他地位尴尬,但红军没扔下他,让他跟着长征。到陕北后,没啥实权,就去抗日大学教书,干教育工作。在中国这些年,军事上没大贡献,生活也挺憋屈。 1937年,李德在延安待不住了。窑洞条件差,饮食简单,气候干燥,他一个外国人适应不了。加上在红军里没地位,心里不舒坦。他向组织申请回苏联,组织也没拦。他收拾东西,准备走人。可毛主席听说后,找他谈心,说:“苏联正搞大清洗,此时回去,恐有生命之忧,望你慎重考虑。”这话不是随便说说,当时苏联斯大林大清洗闹得人心惶惶,共产主义者、军人、知识分子,好多无辜被抓,甚至丢命。尤其是李德这种外来同志,回去容易被当间谍整。毛主席这是从同志立场出发,提醒他多想想,别冲动。这体现了党内对同志的关心,对国际形势的清醒认识。 李德听了劝,没马上走,留在延安继续教书。1939年,共产国际召他回去,他才和周恩来等人一起乘机离开。到苏联后,他交报告,接受审查。苏联查了查,觉得红军失败主要在中国领导层,他一个顾问没背大锅,总算没被整,捡了条命。要是1937年就走,说不定真像毛主席说的,出事了。后来,二战时,他调到后方干杂活。战后,转行搞出版,在莫斯科州一所大学当讲师。1949年,回德国,继续教育和出版工作。1974年,他在东德去世,74岁。 这段事,让我们看到革命年代的复杂。毛主席的劝告,不光救了李德一命,还反映出中国共产党对国际形势的把握和对同志的关怀。延安时期,条件苦,但同志们团结一心,克服困难,推动抗日救国。李德在中国这些年,虽然指挥上出过岔子,但也跟着长征,吃过苦头,对革命有贡献。他的经历,提醒我们,革命不是直线,国际关系错综复杂,得慎重决策。 李德的故事,还牵扯到中苏关系。那时,共产国际对中国革命有影响,李德来华,本意是帮中共抗日联合,保护苏联远东。但第五次反围剿失败后,他的角色变了。遵义会议后,党纠正错误,独立自主,毛主席领导下,红军转败为胜。这事说明,照搬外国经验不行,得结合中国实际。延安整风运动,进一步统一思想,推动中国革命向前。 如今看,李德的回国选择,幸亏听了劝。苏联大清洗,多少人遭难,他躲过了。回到东德后,生活平淡,但也算安稳。这段历史,接地气地说,就是革命同志间的互助。毛主席的话,简单却有分量,体现了党的智慧。 李德在华后期,没参加中央政治局会议和六届六中全会,对一些政策有不同看法。但他留在延安,参与教学,贡献力量。1938年,他还编军事材料,帮助培养干部。这体现了党对国际友人的包容。 总的来说,李德的一生,跨国革命,坎坷不少。从德国到苏联,再到中国,回东德,他见证了共产主义运动的起伏。我们中国人讲,革命靠集体智慧,不是个人英雄。毛主席的领导,让党走出低谷,赢得胜利。