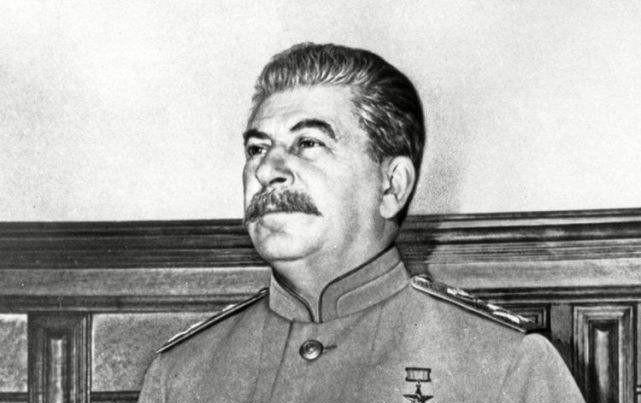

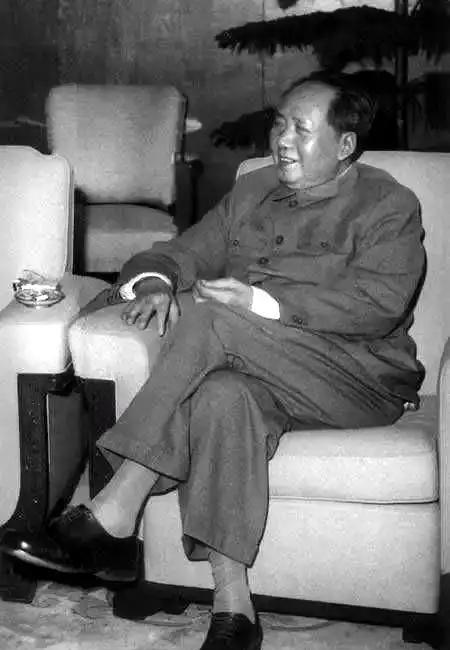

1956年,赫鲁晓夫以“宫廷政变”的方式,将苏联一把手马林科夫赶下台,自己当政,毛主席对此的评价是:“斯大林突然呜呼哀哉,马林科夫一介书生秀才掌控不了台面。”

斯大林1953年3月5日去世后,中央委员会马上开会,马林科夫、贝利亚、赫鲁晓夫成为主导人物,马林科夫当上部长会议主席,贝利亚管安全部门,赫鲁晓夫管党务。

集体领导体制恢复,避免一人独大,包括马林科夫、贝利亚、莫洛托夫、伏罗希洛夫、赫鲁晓夫、布尔加宁、卡冈诺维奇、米高扬八人。

葬礼后,他们推行改革,缩减大规模建设项目,强调住房和农业生产,缓和与南斯拉夫和美国关系,结束朝鲜战争,还大赦囚犯,禁止酷刑,释放医生,停止反犹清洗。

贝利亚在1953年6月被捕,12月以叛国罪处决,这削弱了马林科夫,因为他跟贝利亚有联系。

赫鲁晓夫9月当上第一书记,利用党务扩大影响,推动农业改革。

马林科夫推行新经济,优先消费品生产,减税刺激粮食产量,但面临反对,重工业派不满。

内部斗争加剧,马林科夫被指责优柔寡断和失误,1955年2月8日辞去主席职务,布尔加宁接任,但赫鲁晓夫已控制大局。

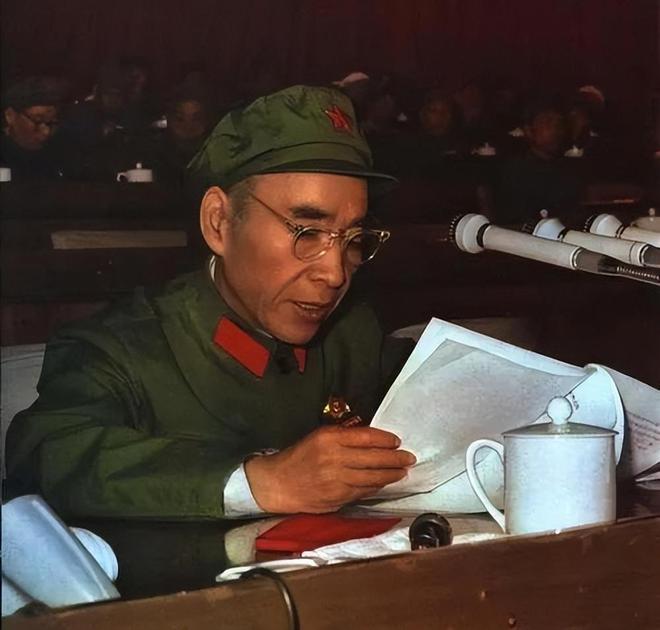

赫鲁晓夫上台过程其实挺曲折的,1956年苏共二十大上,他作秘密报告,分析过去经验,推动改革,这进一步巩固地位。

1957年6月,马林科夫、莫洛托夫、卡冈诺维奇试图反击,在政治局批评赫鲁晓夫,想改变结构,但中央全会多数支持赫鲁晓夫,他们被解除职务,称为反党集团。

1958年3月,赫鲁晓夫兼任部长会议主席,主导党和政府。

马林科夫被贬到哈萨克斯坦管电站,1961年开除党籍,1973年去世。

莫洛托夫调任蒙古大使,后退休,1986年逝世。

伏罗希洛夫1960年退休,1975年去世。

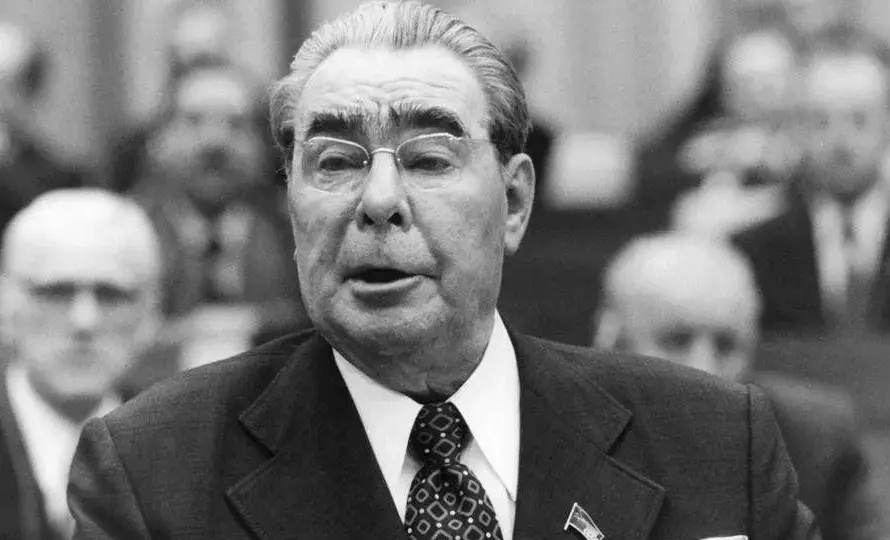

赫鲁晓夫继续领导到1964年10月,中央全会决定他退休,勃列日涅夫接任第一书记,他1971年逝世。

这些变化反映出苏联党内权力斗争的复杂性,集体领导名义下还是个人角力。

毛主席评价说斯大林突然去世,马林科夫像书生掌控不了局面,这话点出了关键,马林科夫背景是技术官僚,缺乏基层党务经验,赫鲁晓夫则从地方爬上来,善于拉拢人心。

莫洛托夫专管外交,不碰内部事,伏罗希洛夫习惯当二把手,其他人随大流,这给赫鲁晓夫钻空子。

1953年后,苏联调整,农业和消费品生产增加,但重工业派阻力大,马林科夫下台后,赫鲁晓夫推行处女地开垦,提高粮食产量,却也带来生态问题。

外交上,缓和与西方关系,但内部清洗继续,反党集团事件后,赫鲁晓夫清除异己,巩固一言堂。

1960年代初,中苏关系恶化,意识形态分歧加深,但那是后话。

这段历史告诉我们,权力交接从来不是简单的事,总有层层算计。

苏联领导层更迭影响深远,赫鲁晓夫时代推动去斯大林化,释放政治犯,改革司法,但也犯下错误,如玉米运动失败导致粮食短缺。

1964年他被赶下台,勃列日涅夫上位,进入停滞期。

回看马林科夫短暂领导,他试图转向民生,但党内保守势力强,赫鲁晓夫借机上位。

历史资料显示,斯大林死后一周,马林科夫就让出书记职位,赫鲁晓夫逐步蚕食权力。

贝利亚下台是转折,赫鲁晓夫主导逮捕,削弱对手。

二十大报告震动世界,揭露过去问题,推动东欧变革,但也引发动荡,如匈牙利事件。

赫鲁晓夫后期外交冒险,古巴导弹危机差点引发大战。

这些事实摆在那,提醒我们领导更迭背后的博弈。