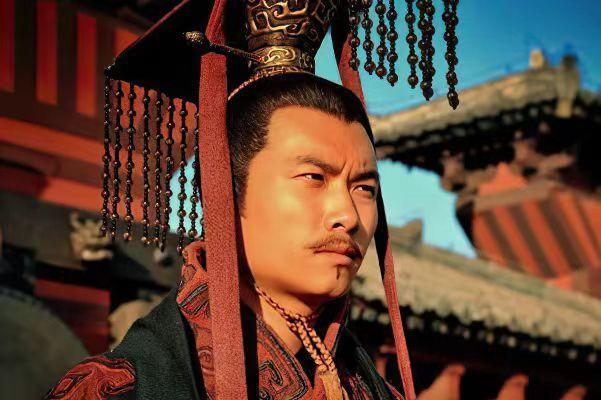

历史上真实的刘禅,身居帝位41年,诸葛亮到死才知他的城府有多深 这个被后世称为“扶不起的阿斗”的蜀汉后主,在历史长河中背负了太多误解。 但当我们拂去《三国演义》的文学尘埃,从《三国志》《华阳国志》的斑驳竹简中探寻真相时,一个隐忍深沉的政治家形象逐渐清晰——这位在位41年的帝王,或许才是三国时代最被低估的权谋高手。 章武三年(223年),17岁的刘禅在白帝城接过的不仅是蜀汉皇位,更是一个“益州疲弊”的烂摊子。 夷陵之战的惨败让蜀汉精锐尽失,南中四郡叛乱迭起,孙吴联盟濒临破裂,曹魏虎视眈眈。面对诸葛亮“政事无巨细,咸决于亮”的全面掌权,年轻的刘禅展现出超越年龄的政治成熟。 他深知自己根基尚浅,于是以“父事丞相”的姿态化解权力危机。当李严提议划五郡为巴州自领时,刘禅不动声色地将其调任江州,既避免与诸葛亮直接冲突,又通过分权制衡维持政局稳定。 这种“政由葛氏,祭则寡人”的姿态,表面是放权,实则是用孝道伦理将诸葛亮绑在蜀汉战车上。 诸葛亮五次北伐期间,刘禅在后方展现出惊人的战略定力。他不仅全力保障粮草供应,更巧妙平衡荆州集团与益州本土势力。 当李邈上疏诋毁诸葛亮“身杖强兵,狼顾虎视”时,刘禅果断将其下狱处死,既维护了丞相权威,又向朝野传递出“君权不可挑战”的信号。这种绵里藏针的手腕,让诸葛亮在《出师表》中不得不写下“宫中府中,俱为一体”的承诺。 建兴十二年(234年),五丈原的秋风带走了诸葛亮的生命,却让刘禅真正开始亲政。他没有像曹魏曹芳那样被权臣架空,而是以雷霆手段完成权力洗牌。 首先废除丞相制,将军政大权拆分给蒋琬、费祎、董允三人。这种“三驾马车”的制衡格局,既延续诸葛亮的治国方略,又避免出现新的权臣。当蒋琬提出“水路伐魏”的冒险计划时,刘禅召集百官廷议,最终以“风险过高”否决,展现出独立决策能力。 在军事上,他对姜维采取“有限支持”策略。一方面默许其继承北伐遗志,另一方面通过限制粮草补给防止其坐大。 景耀五年(262年),姜维最后一次北伐失败后,刘禅顺水推舟同意其屯田沓中,既安抚军方又避免直接冲突。这种“用而不纵”的权术,比诸葛亮时代的绝对信任更具政治智慧。 蜀汉灭亡时,刘禅向邓艾献出的账册揭示了惊人真相:全国仅二十八万户、九十四万人口,却养着十万将士、四万官吏,平均每六户百姓就要供养一名脱产人员。在这样的压力下,刘禅推行的“休士劝农”政策显得尤为珍贵。 他延续诸葛亮“盐铁官营”制度,大力发展蜀锦贸易,使“江东历代所服”的蜀锦成为三国硬通货。成都武侯祠出土的简牍显示,刘禅时期的冶铁遗址中,农具比例比刘备时代增加40%,印证了其“务农殖谷”的成效。 尽管诸葛亮北伐消耗巨大,但刘禅通过货币改革(铸造含铜量70%的“直百五铢”)和赋税调整(维持十五税一),将民生压力控制在极限边缘。 面对邓艾偷渡阴平的绝境,刘禅选择投降而非玉石俱焚。这一决策虽被后世诟病,却让蜀地避免了“建业巷战死者万数”的惨剧。洛阳出土的曹魏《伐蜀檄文》木牍显示,邓艾曾承诺“若蜀主降,当保其宗庙”,刘禅的抉择正是对这份承诺的务实回应。 刘禅的负面评价是多重叙事叠加的结果。陈寿作为晋臣,在《三国志》中不得不曲笔贬低前朝君主;东晋习凿齿为强调“正统论”,刻意塑造诸葛亮忠贞与刘禅昏庸的对比;而《三国演义》的文学加工,更是将其钉在历史耻辱柱上。 但历史的细节往往藏在被忽视的角落。成都发现的蜀汉粮仓遗址显示,刘禅时期的粮食储备量比诸葛亮时代增加20%;广汉出土的“直百五铢”钱范,其工艺精细程度远超同期东吴货币。这些考古发现无声地诉说着一个事实:刘禅的统治并非一团糟。 更值得玩味的是“乐不思蜀”的典故。当司马昭试探“颇思蜀否”时,刘禅那句“此间乐,不思蜀”看似愚蠢,实则是看透人性的保命智慧。 南唐李煜的悲情词章招致杀身之祸,而刘禅的“没心没肺”却让司马昭放下戒心,最终得以善终。这种大智若愚的表演,比诸葛亮的鞠躬尽瘁更需要勇气。 站在千年后的视角回望,刘禅的统治艺术或许比诸葛亮的雄才大略更具现实意义。在绝对实力差距面前,他没有选择以卵击石的悲壮,而是以隐忍的姿态为蜀汉延续41年国祚,为乱世百姓撑起一片苟安的天空。 这种“守成之君”的价值,不在于开疆拓土,而在于在历史夹缝中寻找生存的可能。正如成都武侯祠北宋以前的刘禅专祠所昭示的:在蜀地百姓心中,这位“阿斗”皇帝,或许才是真正的仁德之君。