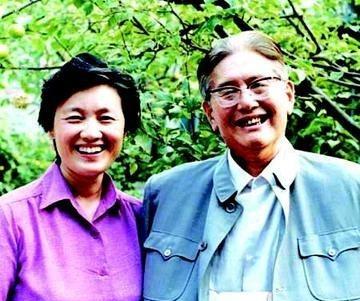

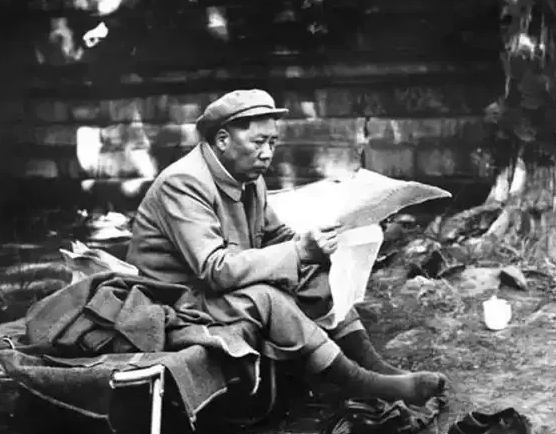

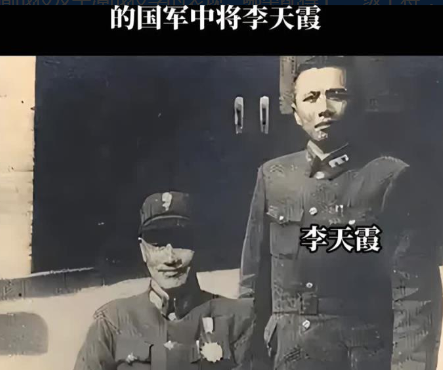

贺捷生被军阀杨森侄女收养,晚年忆养母:我对她说不上是什么感觉 [1944年仲夏的夜里]“孩子,你终归得姓贺。”病榻上的瞿玉屏拉住九岁女孩的手,声音微弱却笃定。那一刻,贺捷生意识到,自己的身世再也藏不住了。此后,她的人生轨迹开始加速转向,直至多年以后回忆起那位抽着大烟却又无法割舍的养母,她仍说不清究竟爱还是怨。 1935年11月,湖南桑植一声婴啼,迎来红二方面军里最小的“战友”。贺龙给这个在枪炮声里降生的女儿起名捷生,寓意旗开得胜。不到半个月,部队形势陡变,襁褓里的她被放进简易竹篮随队转移,长征对于她来说并不是故事,而是真刀真枪的日常。 草地最艰苦的那段日子,前队啃掉了能入口的根茎,后队只能翻找被踩烂的苔藓。奶粉更是奢侈品,警卫员把自己的口粮嚼碎后兑水喂她。若干年后,她听父亲半开玩笑地说,“姑娘,你那会儿跟咱们一个编制,没人敢抛弃你。”听者笑,她却想哭,因为她知晓那是很多牺牲换来的幸运。 抗战全面爆发时,贺龙调任一二〇师,蹇先任奉命去苏联。夫妻一合计,孩子不能跟着奔波,只能托付旧部。于是,1937年秋,秦光远、瞿玉屏领了个比肩上挎包还轻的小姑娘踏上回湘之路。临别前,贺龙叮嘱一句:“名字不能改,根不能断。”这句嘱托像钉子,钉进瞿玉屏心口。 秦家早有三张小嘴嗷嗷待哺,经济压力肉眼可见。瞿玉屏自觉更合适,便又把孩子接到洪江。瞿夫人杨世琰,出身川军将门,二十来岁便沉迷牌桌与烟枪,对外宣称孩子是从育婴堂抱来,倒也合情合理。于是,“瞿家姑娘”在一片误解和烟雾里长大。 杨世琰不是恶人,只是缺乏母亲应有的耐性。她睡日头起月亮,衣衫往往随手披,孩子的衣服干脆用自己的旧衫改成。街坊邻里说这女孩像风筝,线在却没人牵。所幸隔壁兰姐心细,缝缝补补让她体面些。遗憾的是,好人并未长久,兰姐婚后命途多舛,十六岁便香消玉殒,捷生的“外援”戛然而止。 相比之下,瞿玉屏的爱直接而朴素。十几天一次回家,第一件事便是课堂小测验般核对功课,第二件事给她讲时局、讲隐秘的兵运。小女孩听不懂全局,却记住一句话:“读书才有选择的资格。”为这句话,她认真到夏天也把笔记本夹在袖口。 转折来的太快。1944年6月,瞿玉屏运送药品途中遭敌机轰炸,脊柱重创。回洪江没几天,他撑着最后口气交代身后事。那夜电闪雷鸣,他把妻子与女儿叫到床前,先告知身世,再留下一袋碎银元作学费。杨世琰惶恐地点头,捷生哭得发颤,她从未想过离别如此决绝。 丧夫之后,杨世琰带着孩子改名换姓逃到乾州。她仍打牌吸烟,只是添了些对陌生环境的戒备,几乎不让捷生独自出门。小院的木门像一道牢笼,女孩靠背书与默写排遣寂寞,偶尔抬头,能看见屋瓦上的青苔,像极了草地上难以下咽的那种。 乾州民族中学招生那年,她考了全镇第一。录取通知书需要两担稻谷的学费,杨世琰摊开双手,无力也无心承担。其实瞿玉屏留的银元足够,但已被赌债和烟土耗个干净。眼看入学无望,一位受过瞿家恩惠的老商人提出资助。女孩终于跨进校园,却与养母的距离越来越远。 新中国成立前夕,解放军进入乾州。部队里有人认出这位眉眼酷似贺龙的小姑娘,层层联系后,一纸公函把她接到父母身边。重逢场景并不煽情:蹇先任摸摸她的发尾,“个子挺高了。”贺龙点头,“像我年轻时。”父女对视几秒,握拳敬礼,礼毕,相视而笑,一切尽在不言中。 多年以后,有记者问她对养母的评价,她想了很久,只抛下一句:“说不上是什么感觉。”大烟、麻将、冷淡,与其说恨,不如说陌生。可她同样承认,如果没有杨世琰把她藏在烟雾和牌局背后,国民党地方武装也许早已循迹而来,后果难料。情感纠葛就在这里打了死结。 至于瞿玉屏,她始终用“恩公”来称呼。南京军区任职那年,偶有人提起“瞿师长”,她立刻起身端正衣襟,以军礼致敬。她说:“我记得他讲过的每一句话,也记得他死前的眼神。”那是她一生为人、为官的底线。 贺捷生晚年在北京总政干休所整理回忆录,草稿本上出现一行潦草小字:“母爱不能强求,恩情却需铭记。”她停笔良久,没再改动。这句话,也许就是她对养母那份道不清的复杂情绪最准确的注脚。