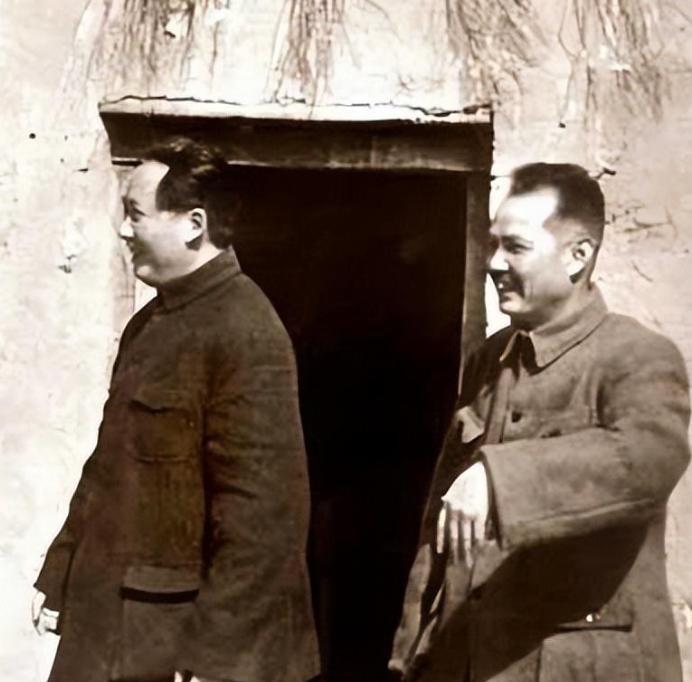

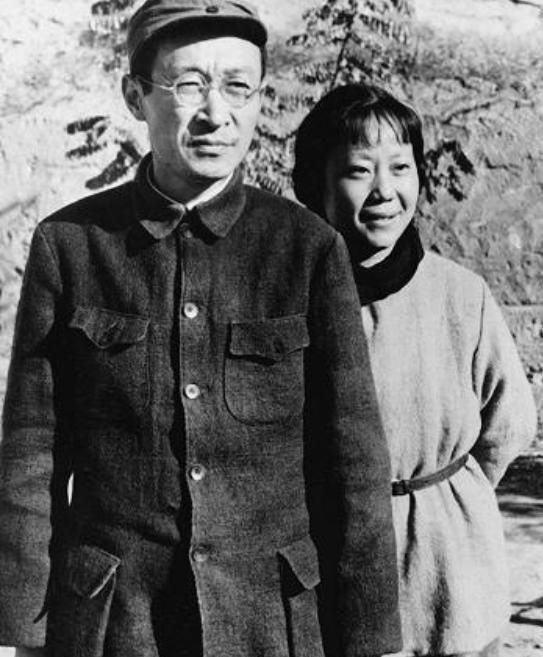

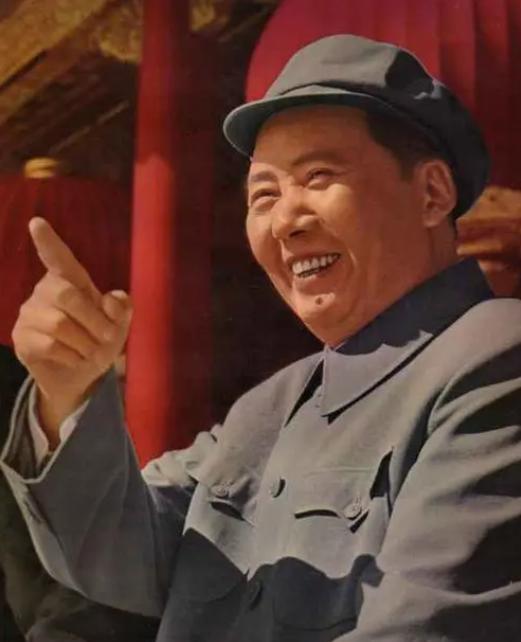

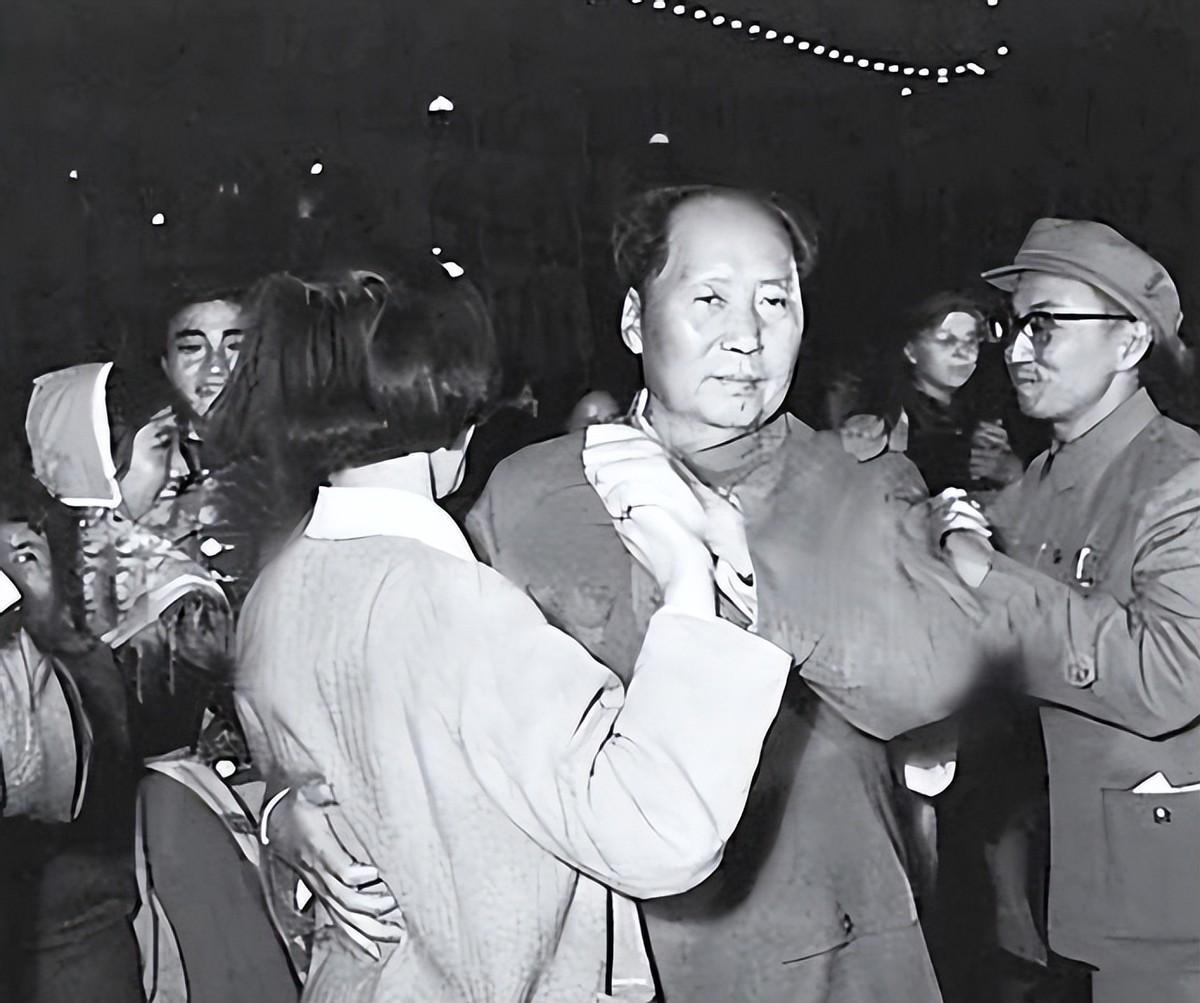

朱仲丽奉命劝毛主席打麻将,主席一眼看穿:你要收买我吗? “1944年三月的晚上都这么冷吗?主席,要不要来两圈麻将活动活动?”朱仲丽推门时,带着半句笑意。对话戛然而止,屋里油灯跳了几下,毛泽东抬头,眼镜后面闪着光:“小朱,你是奉谁的命来收买我?”一句玩笑,把在场的人都逗乐了,却也点明了那一次“小小医疗行动”的真正目的——逼领导休息。 那时的延安,会议像接力赛,一场衔着一场。毛泽东常常凌晨三点才睡,七点又出现在窑洞门口,风衣被黄土打得发灰。警卫员叶子龙多次提醒他肩膀抬不起来,可主席只顾着审文件。中央卫生部急得直拍桌子,最终给朱仲丽下了“特殊任务”:想办法把主席的手腕和肩关节活动开。麻将牌就这样成了药方。 朱仲丽不是普通军医,她的底气来自父亲朱剑凡。早在1919年长沙学生运动时,朱剑凡与毛泽东就是并肩呼号的朋友。杨开慧曾在朱剑凡主办的新民学会学校里听课,朱仲丽当时不过五六岁,常绕着毛泽东的长衫跑。她喊过一句“你是泥瓦匠吗?”逗得毛泽东哈哈大笑。因为这层渊源,1940年代她从西安医学院毕业后奔赴延安,毛泽东当面夸她“革命的医生”,嘱咐她“能治病也能治懒”。 肩周炎并不是小痛。冬天一到,毛泽东写字要用左手托住右臂,夜里疼得直皱眉。朱仲丽想过针灸、理疗,可窑洞条件有限,既没热敷袋,也找不到合适的按摩棒,于是她干脆拿出了长沙人过年必备的麻将。麻将讲究抬肩摆肘,四圈下来,比在操场转一里路都来得有效。可毛泽东一听“打牌”,皱起眉:“浪费时间。”朱仲丽不跟他理论,直接把牌摊在炕桌上,“我站你上家,不让你动脑子,只动手行不行?”这一招半强迫、半撒娇,主席还真吃了。 第一圈打完,毛泽东摸到一张发财,没舍得打出去。朱仲丽看牌面,故意送上三条,帮他凑成“小三元”。叶子龙坐对家,瞬间急红了眼:“这是比赛吗?”毛泽东哈哈大笑:“你急什么?小朱在收买我哩。”一句话似戏似真,却让朱仲丽松了口气——工作狂总算肯离开文件堆。 麻将只是序曲。朱仲丽真正重视的是主席的睡眠。她给毛泽东拟了“三条军令”:每天十点前必须上炕,半夜不许翻灯看电报,清晨不到鸡叫声绝不叫人。她自知身份不过一名卫生队医生,仍当众宣读,语气坚决。毛泽东听完笑着调侃:“你这是中央发的新三大纪律八项注意?”可转身,他却把闹钟往后拨了半小时。对延安那个紧绷的年代来说,这半小时已算奢侈。 1945年,日本投降消息传到陕北。毛泽东在枣园窑洞开庆祝会,临近午夜忽然提议跳舞。人群愣了几秒,随后想起朱仲丽平时教主席练华尔兹的小插曲。音乐是警卫员用口琴吹的,节奏并不准确,毛泽东却踩得分外认真,仿佛每一步都在丈量新中国的地基。“脚尖擦地,不要像士兵正步。”朱仲丽用长沙话轻声提醒,他点头,不再抬膝太高。旁观者后来说,那是他们见过最轻松的一次枣园之夜。 抗战胜利后,朱仲丽随中央机关辗转西柏坡、北平。1949年,她承担的任务还是“盯住主席作息”。新中国成立之初,文件山更高,她只能把老办法再搬出来:舞会、散步、下象棋。毛泽东对象棋情有独钟,每当对局胶着,他会放下棋子,看着她打趣:“你又想收买我?”朱仲丽从不正面回答,只举了举听诊器,意思是,“我只是买你的健康。” 遗憾的是,她救得了那么多人,却救不回自己的丈夫。1974年一月的夜里,王稼祥心脏骤停。急救药、心外按压统统压上,血压计的指针却空荡荡退回零位。那之后,朱仲丽的医者心转向了笔头。她把多年来记下的医疗记录、谈话札记整理成剧本,《沧海横流》《毛泽东》先后问世。行医三十年,写剧本不过三载,却让更多普通人看见了领袖的人性一面——劳累、疼痛、偶尔贪玩,也会因为医生的“收买”而乖乖放牌。 有人评价朱仲丽:“用一副麻将牌,赢得了一段传奇。”其实真正的筹码不是麻将,而是一个医生对患者顽固生活方式的耐心攻坚。毛泽东晚年回忆延安岁月时说过一句:“健康靠自觉,也靠同志。”那“同志”里,自然少不了朱仲丽。她既是医生,也是“生活参谋”,更像革命机器上的润滑油,安静却必不可少。 几十年过去,延安的窑洞早成旧址,麻将桌也不知去了何处。后辈揣摩那局麻将的胜负毫无意义,却不妨记住牌桌上的那句调侃——“你这是要收买我?”这句话让人看到,当年的领袖可以幽默,可以被劝,也可以在疲惫中被朋友硬拉去休息。医生的坚持和患者的配合共同写下了那段不那么热血、却同样重要的革命插曲。