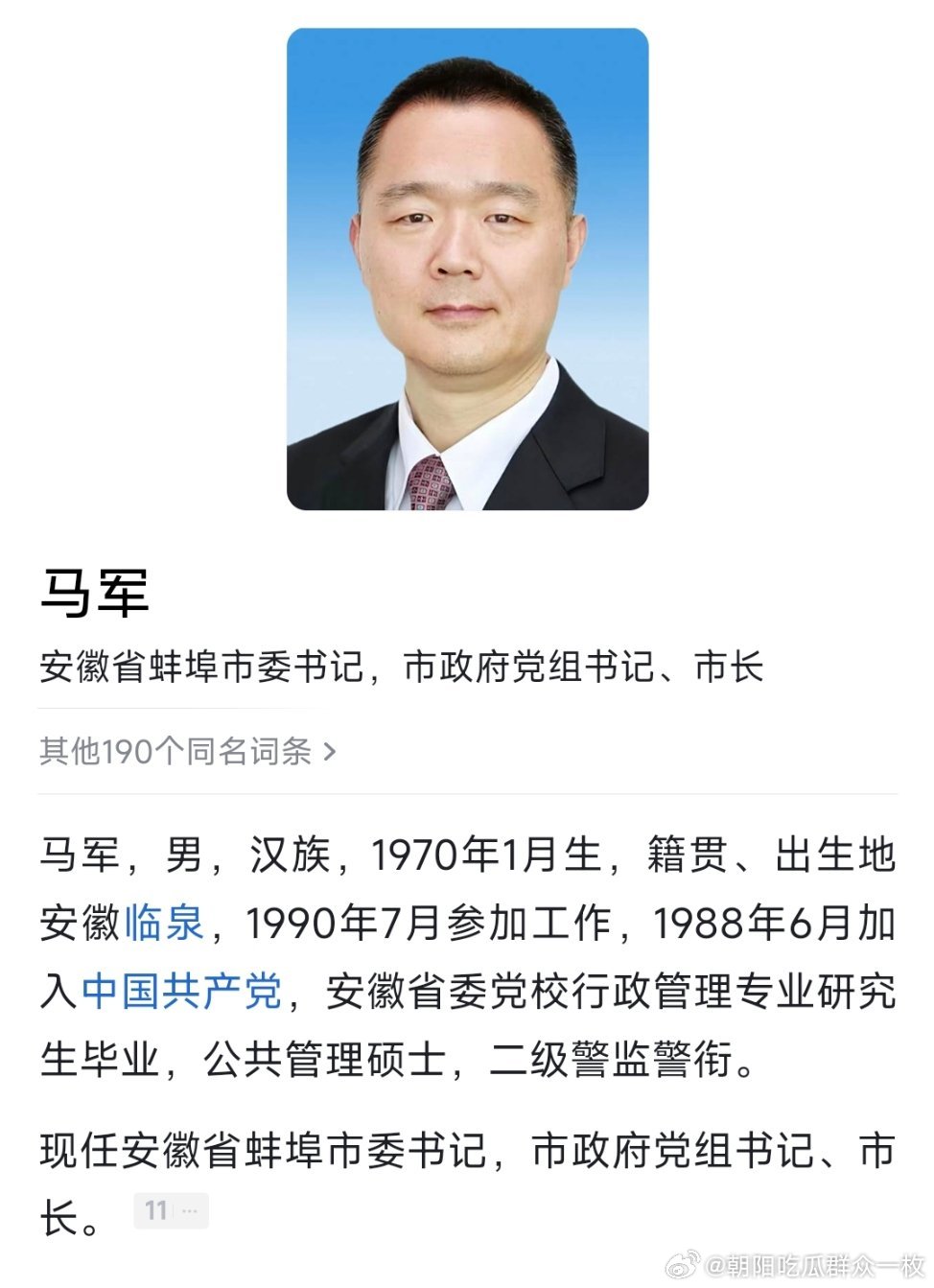

1970 年,时任浙江省委书记、南京军区副司令员兼浙江省军区司令员、浙江省生产建设兵团司令员熊应堂将军在杭州住所院内留影。 在那个特定的年代,一位从贫苦出身的军人站在自家院中,职务叠加的头衔背后隐藏着怎样的故事?一张照片捕捉的瞬间,能否预示家庭的变迁与社会的镜像? 照片里的熊应堂穿着笔挺的军装,袖口的纽扣扣得严严实实。身后的院子不算大,种着两棵桂花树,墙角堆着几盆月季,看着跟普通人家没太大差别。可了解那段历史的人知道,这头衔一串的职务,在当时意味着多大的责任。 他是从大别山走出来的,十几岁就扛枪打仗,身上的伤疤比军功章还多。长征时腿被子弹打穿,愣是拄着木棍跟着队伍走了下来。有人说他性子烈,开会时听不得空话,谁要是汇报工作掺水分,当场就能把报告摔在桌上。可底下的战士都服他,因为他打仗总冲在最前面,分粮食却总把自己的那份让给伤员。 那会儿生产建设兵团刚组建,浙江的荒滩要变良田,退伍军人要安置,他白天在工地上跟知青一起扛石头,晚上在灯下看报表,眼镜片磨得越来越厚。家里人说他半年没睡过一个囫囵觉,头发白了大半。 照片里他身后窗台上,摆着个掉了漆的搪瓷缸,上面印着 “为人民服务” 五个字。那是他从部队带出来的老物件,吃饭喝水都用它。有人说他官当得大了,家里怎么还这么朴素?可在那个年代,干部们大多如此,讲究的是 “和群众同吃同住同劳动”。 后来他的家庭确实起了波澜,儿子犯下错误,他主动要求组织严查,没为孩子说过一句情。有人说他铁石心肠,可他在回忆录里写:“我是农民的儿子,穿了军装才懂,权力是老百姓给的,不能用来护短。” 一张照片记不住太多故事,可从那挺直的腰板里,能看出老军人的筋骨。时代再变,有些刻在骨子里的东西,总该留得住。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![这才是真正的法治[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/1574757860892199147.jpg?id=0)