1945年,重庆谈判时,毛泽东的一首词发表,蒋介石看完后赞叹不已,立即召来谋士陈布雷:写一首盖过毛泽东写的那首。

这首词就是毛泽东的《沁园春·雪》,作品发表后,重庆的报摊很快售罄,人们争相传阅,连街头巷尾都在讨论。

故事要从九年前说起,1936年2月,毛泽东率红军准备东渡黄河,在陕西清涧县袁家沟看到漫天大雪。

面对“千里冰封,万里雪飘”的壮阔景象,他写下了这首传世之作,但这首词并没有立即公开,而是被悄悄收藏起来。

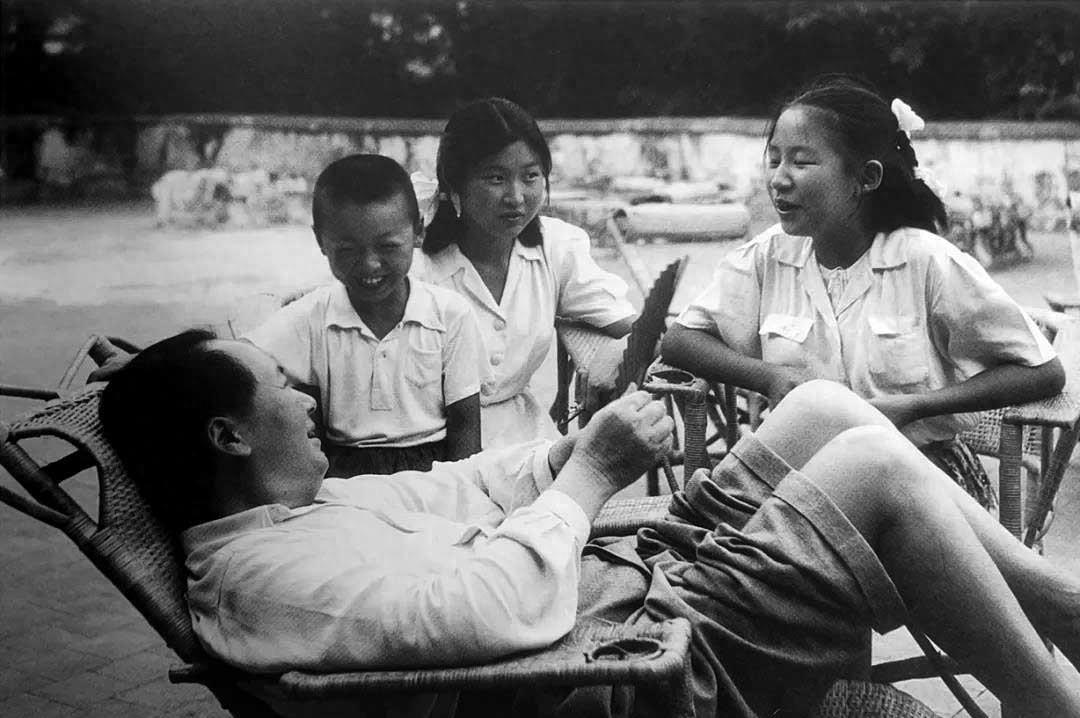

1945年重庆谈判期间,老友柳亚子向毛泽东索诗,毛泽东想起了这首尘封九年的词作,于是抄录相赠。

柳亚子读后大为赞叹,称之为“千古绝唱”,当即和了一首,他将两首词都交给了《新华日报》准备发表。

《新华日报》因为需要请示延安,暂时只刊登了柳亚子的和词,但标题“次韵和毛润之咏雪之作”已经泄露了天机。

人们开始好奇:毛泽东的原词到底写了什么?为什么能让柳亚子如此推崇?

11月14日,《新民报晚刊》副刊编辑吴祖光通过多方搜集,获得了毛泽东原词的手抄稿,决定率先发表。

这一发表立即在重庆引起轰动,人们没想到这位来自陕北的领袖竟然有如此深厚的文学功底。

“北国风光,千里冰封,万里雪飘”的开篇就气势磅礴,“山舞银蛇,原驰蜡象”更是想象奇特,令人拍案叫绝。

最让人震撼的是“数风流人物,还看今朝”,这种自信和豪迈,在那个时代显得格外珍贵,文化界的反应异常热烈,郭沫若、茅盾、巴金等著名作家都对这首词给予高度评价。

连国民党内部的一些文人也私下传诵,认为这是近年来难得的佳作,成都甚至有酒馆挂起了“沁园春”的招牌。

但国民党当局很快意识到了问题的严重性,这首词的影响力已经超出了纯文学范畴,具有了政治意义。

蒋介石指示陈布雷组织文人进行“回应”,陈布雷召集了易君左等人,要求他们创作和词来“盖过”毛泽东。

于是《中央日报》、《和平日报》等国民党报纸上开始出现各种和词,但这些作品大多缺乏真情实感,显得矫揉造作。

有的写“神圣付托”,有的写“天命所归”,都是一些空洞的政治口号,完全没有文学价值。

郭沫若看后讥讽说:“鸦鸣蝉噪,可以喷饭。”这句话很快在文化圈传开,成为对这些和词的经典评价。

这些和词越写越多,反而越发衬托出毛泽东原词的优秀,就像一群萤火虫围绕着皓月,只会让月亮更加明亮。

重庆的《大公报》发表评论说:“文章本天成,妙手偶得之。强求而得者,终非上品。”

这场文学论战持续了好几个月,国民党方面虽然动员了大量人力,但始终没能写出令人满意的作品。

反倒是进步文化界的和词越来越多,质量也越来越高,陈毅、叶剑英等人都有和作传世。

毛泽东本人对这场论战保持了超然的态度,他没有公开回应任何批评,也没有为自己的作品进行辩护。

但他私下对朋友说:“我只是写了自己的真实感受,没想到会引起这么大的反响。”

这场论战最终以国民党方面的无疾而终而收场,那些刻意炮制的和词很快被人遗忘,而毛泽东的原词却越传越广。

抗战胜利后,《沁园春·雪》在全国各地广为流传,许多学校将其选入教材,成为学生必读的经典作品。

这首词的成功,不仅在于其高超的艺术水准,更在于其真挚的情感和深刻的思想内涵。

“惜秦皇汉武,略输文采”体现了对历史人物的客观评价,既承认其功绩,又指出其局限,“数风流人物,还看今朝”则表达了对当代人的信心,认为新时代会产生更伟大的人物和成就。

这种历史观和人生观,在那个民族危亡的时刻,给人们带来了希望和力量。

时间证明了这首词的价值,70多年过去了,它仍然是中国文学宝库中的瑰宝,被一代又一代人传诵。