1985年,成都军区副司令王金泉大校前往边防视察,步行了3天3夜抵达墨脱。见到300多位边防战士时,王副司令惊讶地发现:“战士们没有1个穿军装的。”营长赶忙解释:“首长,我们想穿军装,却穿不上啊。”

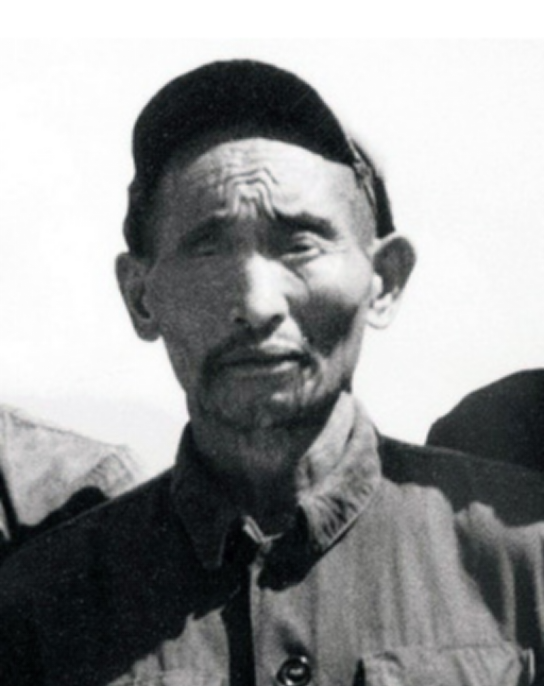

王金泉出生在1923年河北安国一个普通人家,那时候国家正乱,他小时候就见识了不少世面。1939年,他刚十六岁,就报名去了抗日军政大学二分校第一期,在那里学军事和纪律,跟一群背景不同的学员一块训练。那年他正式加入八路军,还成了党员,从基层干起,一步步积累经验。抗战结束后,他继续在部队里工作,处理各种任务。1955年,他拿到了大校军衔,那时候他已经在济南军区干了不少年,负责边防和后勤协调的事。他还去解放军军事学院基本系毕业,学了系统的指挥知识。1980年,上级命令他从济南军区副司令调到成都军区,也当副司令。 新地方管辖范围大,包括雪域高原,他就开始巡视那些地方,了解士兵的训练和生活。每次去,他都认真记录地形问题和补给难点。任职期间,他强调要亲身去体会基层情况,推动一些改进。整个职业生涯从战士到领导,跨越几十年,一直专注军区工作。 晚年他退下来,继续关心军队发展。2020年9月10日,他在济南因病去世,享年98岁。他的经历就是从抗日时期到和平年代的转变,留下了不少巡视记录和建议。这些事迹显示他是个注重实际的人,总想解决一线问题。

王金泉在成都军区任职后,走访了很多高原地带。1985年,他去林芝地区检查,对军分区司令说要徒步去墨脱,体会士兵条件。 司令安排了骡子、副排长、军医和护士同行。路上他们走走停停,到了老虎嘴栈道,他脚滑摔进悬崖,副排长救他上来,大家发现他身上有血迹,军医检查是蚂蟥吸血,没伤。 他坚持继续走,三天三夜后到墨脱边防营。士兵欢迎时,他看到三百多人没穿军服。营长汇报时解释,巡逻路难走,军服损耗大,只能补丁打补丁。旧军服不暖,后勤运输堵,上级允许穿其他衣服执勤。王金泉听了后,眼睛红了,回军区就起草命令,推动修路。 这件事反映出边防的实际困难,补给问题直接影响士兵装备。他通过亲身经历,推动了改变,显示出领导对基层的重视。整个过程强调了后勤保障的重要性,在高原地区尤其关键。

视察后,王金泉返回军区,马上写命令,推动多雄拉山口南麓松林到派区的十点五公里道路修建。工程队测量地形,清理岩石,铺路面,车辆运材料。 路通后,补给车队能顺利进出,运军服和物资,缓解了边防难题。后来墨脱交通改善,士兵条件提升。他继续监督类似项目,协调资源。2018年,多雄拉隧道完工,进一步方便出行,避免翻山风险。王金泉退役后住济南,偶尔回忆高原事。 2020年,他因病治疗,但病情恶化,9月10日逝世。家属整理遗物,看到巡视笔记。他的贡献留在军区记录,影响后辈。这段后续显示出一次视察带来的长期影响,道路修建直接解决了运输瓶颈,让边防工作更顺畅。 王金泉的生平从河北农村起步,到军区高层,体现了军人的一生奉献。他早年加入抗日队伍,学军事知识,一路晋升。1955年大校后,在济南军区处理事务, 1980年调成都,继续巡视高原。1985年墨脱之行暴露了补给问题,他推动修路,改善条件。晚年逝世时,留下实际贡献。这些事迹接地气,讲的就是军人注重实干的精神。 在偏远地方,运输难是老大难,他用行动解决了部分问题。他的经历提醒大家,领导多去一线,才能真正帮到士兵。