1966年,工作人员来到粟裕家里,说:“按照规定,需要上交枪支!”儿子知道粟裕爱枪如命,正要阻拦,粟裕却说:“你们可要保管好,以后还我!”

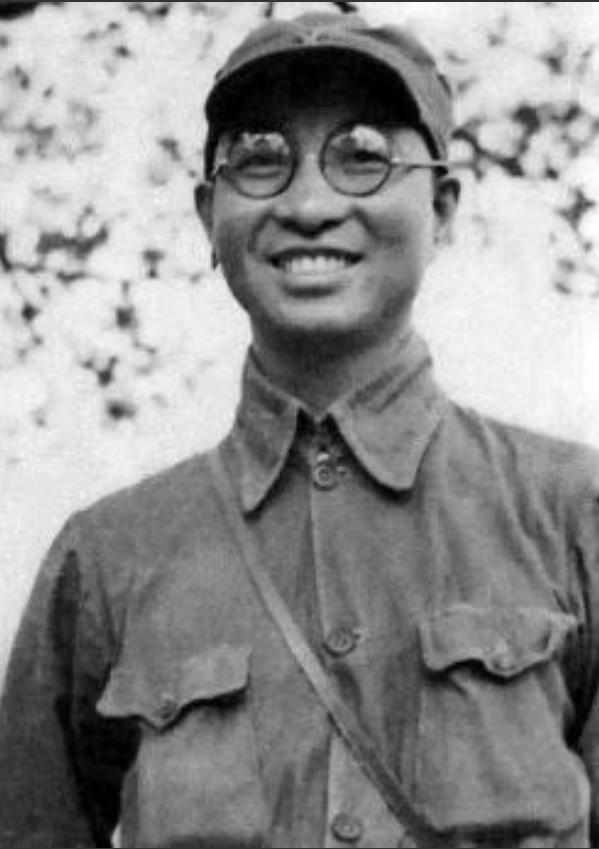

粟裕从小就对枪械感兴趣,那时候在乡村,常常模仿射击。参加革命后,成了部队射击高手,在战斗中总能精准命中。 哪怕后来当上指挥员,射击本事也没丢,1962年外出狩猎,一枪打中跑着的野兔。新中国成立后,任总参谋长,1955年授大将军衔,后调军事科学院副院长,做研究工作。他一生打仗多,家里枪支不少,有战场缴获的,有战友送的,每支都保养得好。 1966年,中央有指示,所有领导干部私人武器要上交,防止意外。工作人员来他家执行这个任务。儿子知道父亲爱枪,觉得这事儿太突然,想拦着点。 工作人员解释是规定,必须带走所有枪支。粟裕没多说,把枪都交了,还叮嘱保管好,以后还给他。工作人员登记打包,带走了。 那些枪对粟裕意义大,是戎马生涯的见证。儿子后来回忆,枪走后,粟裕坐了好久,几天里话少,情绪低。但他没抱怨,继续工作。 枪支上交后,他照常去单位,参与研究。那些枪到他去世也没还回来。粟裕继续在军事科学院干活,研究理论,写文章。晚年当选全国人大常委副委员长,参与国家事儿。 身体不行了,活动少,但看报纸关注时事。1984年2月5日在北京去世,77岁。遗体火化,骨灰撒到他战斗过的地方,像井冈山、苏北、淮海。中央开追悼会,肯定他贡献。那些枪成了永久保管,没再还。 粟裕的军事生涯从基层起步,一步步靠战功上位。土地革命时期,他参与的反围剿作战,让他学会了游击战术和阵地战结合。 抗日战争中,他在苏南和苏北开辟根据地,不仅打日伪,还对付国民党顽军。黄桥战役是典型,以少胜多,稳定了华中局面。 解放战争阶段,苏中七战七捷,开创了解放区作战新模式。鲁南、莱芜、孟良崮战役,连续歼灭国民党精锐师,改变了山东战场形势。 豫东、济南、淮海,更是大规模会战,贡献突出。他指挥风格灵活,注重情报和机动,常常出其不意。授衔后,转到研究岗位,总结经验,对后辈有指导作用。 他对枪的喜爱源于童年,乡村环境让他早接触兵器概念。革命后,实战磨炼射击技能,成为部队模范。即使高层,仍保持兴趣,那次狩猎就是例子。 1966年上交枪支,是配合政策,尽管不舍,但执行了。儿子想阻拦,体现家庭情感,但粟裕大局为重。枪走后,他调整状态,继续贡献。晚年工作虽少,但影响力在。去世后,骨灰撒故地,象征一生根基。

用户10xxx00

粟大将 全面优秀