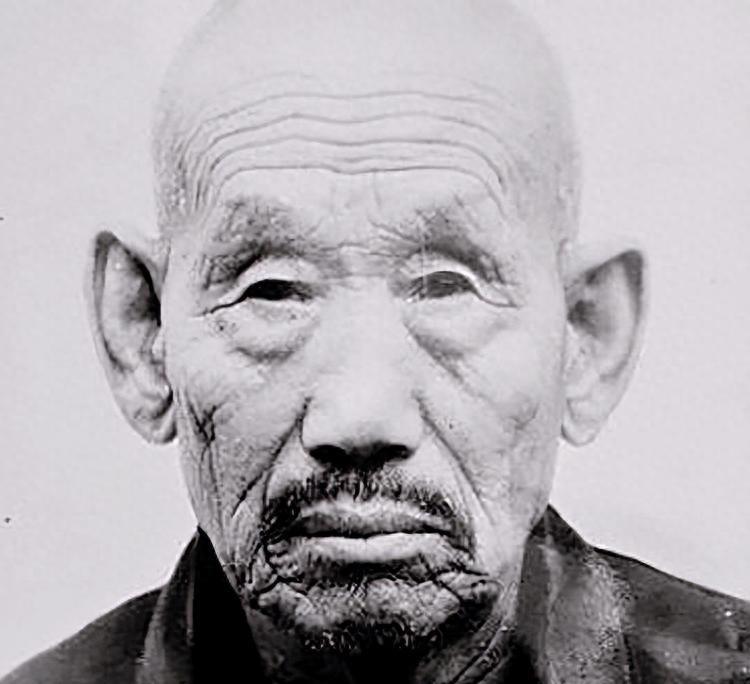

河南一老农无力还债,被法院找上门,没想到老农竟是“特等功臣” “卢大哥,我们是灵宝市法院的,有些事想当面跟您聊聊。”1994年12月10日清晨,院门外传来的这句话被凛冽寒风切割得断断续续。阳平镇的天空灰蒙蒙,一层薄霜挂在瓦楞上,脚下踩一脚就能发出清脆的响声。卢文焕听见来意,心头猛地一沉,连忙拉紧那件旧棉袄迎了出去。 债务纠纷拖了两年,利息越滚越大,催债人三天两头上门,他早就做好了“法院找来”的心理准备。院子里,三位穿黑色棉大衣的工作人员把案卷夹在腋下,却并未流露半点责难的神情,其中一位自报名字叫赵江波。赵江波先递上一张用塑料袋套好的公函,随后从怀里轻轻取出一份发黄的材料:“我们找到了一档1953年的军功审核表,上面写着您的名字——‘剿匪战斗,活捉李子奎,拟记特等功’。” 卢文焕怔在原地,似乎对“特等功”三个字感到陌生,四周的空气像是被瞬间抽走。旁边的儿媳低声嘀咕:“爸,您不是说就当过三年兵吗?”老人没有回答,只是示意大家跟他进屋。墙根处的柴堆旁,一只破旧木箱压着麻绳和布条。他弯腰、撬锁、掀盖,动作缓慢而笃定,仿佛那只箱子承载的不仅是记忆,更是半个世纪的沉默。五秒钟后,一张有折痕的淡绿色奖状摊开在昏暗灯光下,顶端印着鲜红的“特等功臣”四个大字,字迹依旧清晰。 时间轴往前拨回七十年。1924年农历五月,卢文焕出生在灵宝山间一个不起眼的小村。母亲在他满月前就开始下田,最后落下月子病;父亲给地主扛活,收成大半被抽租。1934年,母亲病亡;不到两年,父亲也因过劳倒在麦地。十岁的孩子成了孤儿,他被舅家领去给两岁娃娃当伴读,借此蹭下学的机会。识字这件事,在那时足以改变一个农民孩子此后所有选择。 1949年春天,国民党残余武装、地方土匪与帮会力量交织在豫西山区,抢粮、绑票、屠村的消息隔三差五传到村口。灵宝军分区发布征兵通告,25岁的卢文焕写下“卢文焕,愿为人民除害”十个字后按下手印。乡亲们记得,那年他穿着半新的青布长衫,把唯一的棉被剪下一半,留给照顾自己的舅母。 参军之后,他在第三团三营二连当副班长。最棘手的对手是盘踞牛岭的匪首李子奎,此人枪法毒辣、心狠手快,背后还拉着一条地下金钱链,给老百姓造成的恐惧远超普通土匪。剿匪指挥部研究决定采用“围点打援”:大部队佯攻李子奎老巢,突击小队潜入其藏身庄园。卢文焕主动请缨,获准带八人摸进庄园后院。当晚寒风掠过枯竹,犬吠声此起彼伏,他以一句“闪!”为暗号分三路突入。不到二十分钟,李子奎手腕被扭、匕首坠地。缴获匪枪42支、掩埋尸体200余具。战局随即呈滚雪球之势,周边匪股闻风溃散。战后,第三团给卢文焕记特等功。团长在表彰会上只说了一句话:“活捉李子奎,等于给灵宝翻开了新一页。” 然而1953年大裁军,他随部队复员。很多战友留在机关或转入地方国企,他却提了个人人都以为玩笑的要求:“给我一张介绍信,我想回乡种地。”组织上几度挽留,他笑着把胸前那枚勋表摘下放在办公桌:“荣誉归国家,种田养家,也是一条路。”最终,除了那张奖状和一枚锈迹未干的奖章,他没带走任何凭证。 回乡后的生活并不宽裕,土地改革分得三亩薄田,娶妻、生子,一肩扛起全家口粮。70年代末开始,他给生产队打井、修渠,自己却舍不得拉一车砖修房。年纪渐长,儿子外出务工失败欠下私借高利贷,本息飙升,最终闹到法院立案。卢文焕自觉愧对邻里,一纸借条压得直不起腰,索性躲在屋里节衣缩食。债务并非巨额,但对一个靠务农糊口的家庭来说无异于天塌。 赵江波得知卢文焕当年的身份,内心颇受触动。他一路从灵宝市档案馆查到市人武部,又请退役军人事务局核验材料,才拼凑出卢文焕的完整军旅轨迹。法律程序要公正,他依旧必须向对方送达催缴文书;可在此基础上,赵江波拿起电话,向上级递交了一份情况说明:建议对卢文焕落实退役军人的相关待遇,包括医疗补助、困难帮扶、一次性补偿金。县里随后成立工作组,债务协商也转向政府兜底垫付。 当年腊月,阳光罕见地透过云层,斜照在卢家土墙。工作组带着8000元现金和一份退役军人优待证到来时,卢文焕先是摆手,后又挺直腰板:“我欠的钱,我会慢慢还;至于优待证,是国家的制度,我接受。”这句朴素的话让在场的人都沉默了好几秒。临别时,赵江波掏出香烟递过去,老人摇头:“肺不好,不抽。”随后他回屋翻出破旧收音机,轻轻拧动旋钮,河南豫剧频道的锣鼓声在炭火上方飘出,有种穿透岁月的干净。 此后几年,卢家靠政府低保和粮田收入维持生计。债务在1996年全部结清,法院案卷上写着“双方达成执行和解”。赵江波偶尔带人来看望,他最喜欢听老人聊当年夜袭庄园的细节——那是教科书上见不到的另一面战争。卢文焕依旧守着那三亩地,日出而作,日落而息。村里不少孩子喊他“卢爷爷”,可他们大多不知道,这位背有些佝偻的老人,曾在枪林弹雨里带回过一座城的安宁。