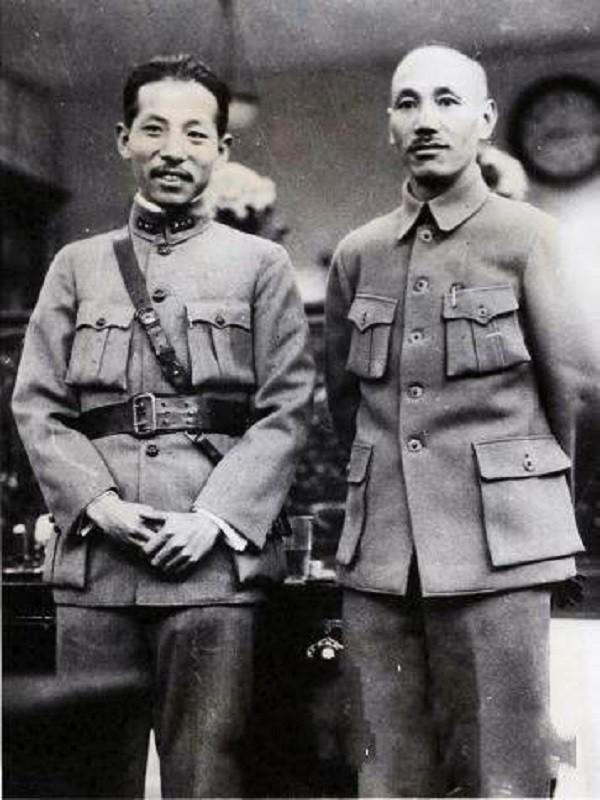

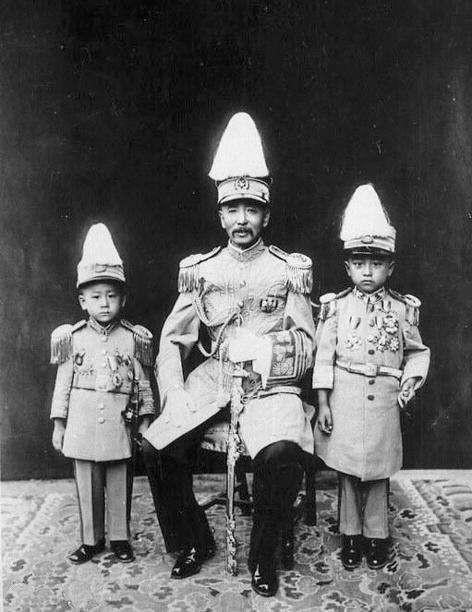

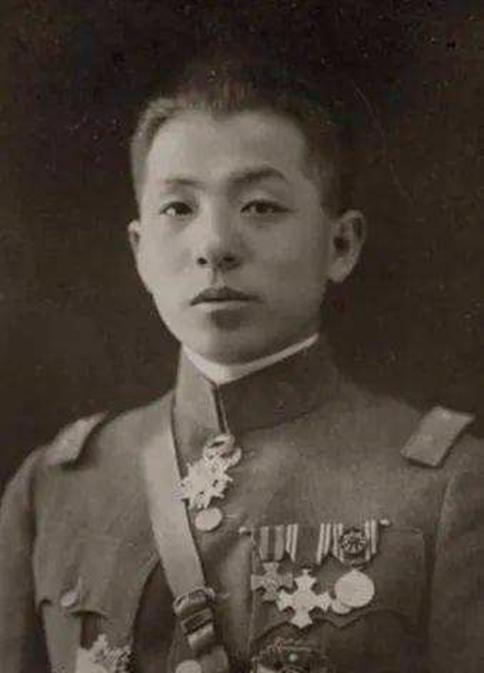

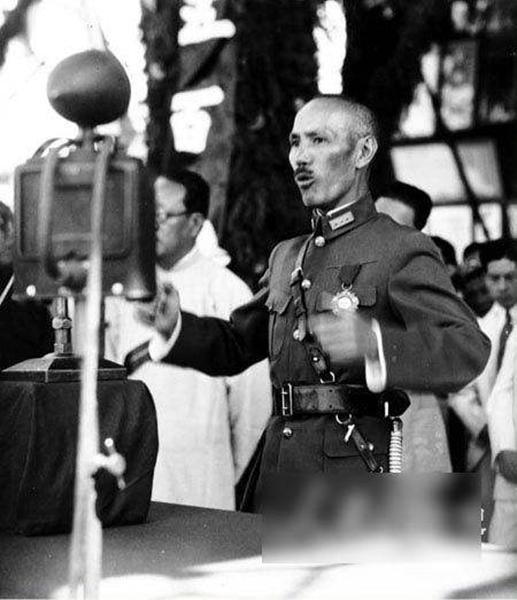

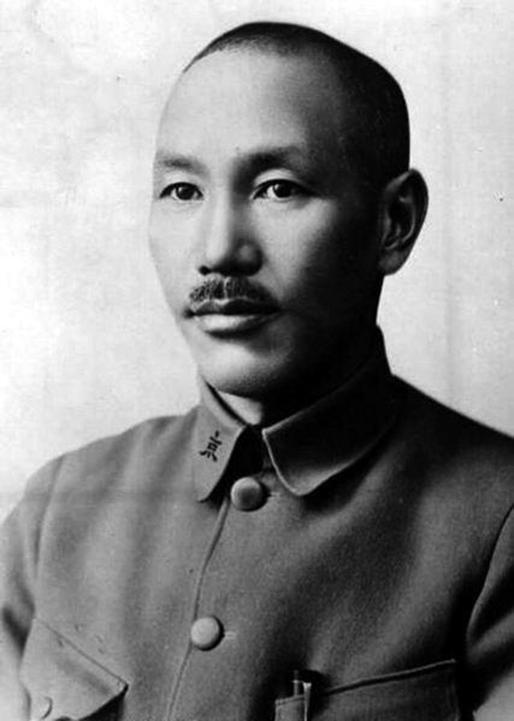

西安事变后张学良被软禁,蒋介石提3个要求,张学良为何拒绝 “1946年初的南京夜里十一点,我能去前线杀日本人吗?”张学良隔着铁栅喊。守卫不答,只把煤油灯提得更高。 对话短,却把十年囚禁的尴尬照得通透:抗战已经结束,举国忙着清点伤口,他却连院门都出不去。 张被软禁的缘起,很多人直接联想到西安事变,但真正的矛盾在更早便埋下。张作霖在皇姑屯殒命时,仅留一句“家国为重”,将辽阔东北和沉重担子一并甩给二十七岁的“小六子”。那一刻,张学良第一次真切体会到什么叫做“被时代推着走”。 易帜风波是他与东京方面的第一次摊牌。日方内心明白,谁挂旗就等于把东北的方向盘交给谁。林久治郎威胁道:“你敢易帜,日本就敢动枪。”张学良答得干脆:“我不缺子弹,也不缺棺材。”口气凶,却悄悄把易帜日期往后拖了大半年,这份骑墙,既反映了他对父亲惨死的恨,也暴露了对军事现实的忌惮。 时间到了1931年9月18日,大炮响彻沈阳北大营,蒋介石电令一句“绝不抵抗”飞抵北平。东北军仓库上锁,二十万官兵成了缩头乌龟。多年后张学良回忆那晚,拍桌子:“我不是懦夫,是押错了注。”遗憾的是,时代不接受事后解释,“不抵抗将军”四字像铅块一样压在他身上,直到晚年仍甩不掉。 九一八之后,东北军被迫南下,蒋介石看中的不仅是兵源,更是张学良的号召力。中原大战时,对手和朋友换了好几拨,张仍在赌:帮蒋一次,也许能换来收复东北的机会。然而1936年初,他走访延安,才发现另一个可能——先停止内战,再谈收复失地。西安事变就此酝酿。 兵谏成功的第三天凌晨,张学良站在临潼飞机跑道,决定亲自护送蒋返宁。有人劝:“何苦?”张只冷笑:“把人丢半路,我算什么汉子?”这一护送,换来十四天审讯、半世纪牢笼。蒋介石要面子,也要安全感;张学良则把这两件事全捅破了。 抗战胜利后,蒋主动约见张。场地选在南京梅园新村一处僻静宅子,四壁空荡,只有一壶冷茶。蒋微笑开口,抛出三条交换条件: 一、公开声明西安事变乃共产党逼迫所致; 二、永久旅居海外,切勿回国; 三、交出当年“不抵抗密令”,并承认系个人意志。 话音落地,屋里只剩钟表滴答。张学良脸色没变,但语气极硬:“这三条,我一条也接不住。”他明白,第一条是要他做内战的引信,第二条是要断他和东北遗民的血脉,第三条更是要洗白蒋介石的战略失误。牵一发而动全身,张学良若点头,不但自毁名声,更可能令抗战成果被重新书写。 拒绝的代价是继续囚禁。台湾新竹、景美、北投……监舍换了又换,窗外的槟榔树年轮越来越粗,他的白发也越来越多。蒋介石偶尔探视,两人谈棋局,谈天气,却绝口不提那三条。到了蒋经国手里,软禁严度虽有松动,但“自由”二字仍是奢侈品。张学良自嘲:“我在台湾的房子比总统府还大,就是大门向内开。” 1990年,蒋家父子都成往事,台北政局改弦易辙,八十三岁的张学良终于推门而出。第一件事不是返乡,而是去檀香山看望美国友人。有人问为何不急着回大陆,他晃着手杖答:“回不回得去,先看身体;能不能回去,还得看历史气候。”句子轻,却暗合他一生的谨慎。 杨虎城的结局更惨。1949年春,西南局势崩溃前夕,他与妻儿被秘密处决于重庆歌乐山松林坡,尸骨被硝酸溶解,连一块墓碑都没留下。张学良得知噩耗时,只说了四个字:“虎城无后。”然后沉默良久,不再开口。 张晚年酷爱速写,常画长城、老虎、青天白日旗。熟人问他怎么看自己的一生,他摆手:“历史会说话。”再问抗战功过,他点烟:“输赢是过程,民族能站得住脚才最重要。”短短两句,把半个世纪的血雨腥风封进烟雾里。 2001年10月14日,夏威夷昆尼奥医院清晨六点,张学良停止呼吸。床头的最后一幅速写是辽东湾的海鸥。医生不解,他的秘书却懂:那是老人心中的“回家”,只可惜抵达方式不是航船,而是一张素白的死亡证明。 张学良并非完人,九一八的退让,至今仍引来无数批评;可没有西安事变的惊险一搏,中国或许难以在最短时间内完成抗战统一战线。功与过交织,他的名字就这样钉在近代史的折返点上,不偏不倚,恰好见证了两个时代的交替。