相伴55年的妻子离去,王蒙万念俱灰。半年之后,80岁的王蒙在一次聚会上,对小20岁的记者一见钟情,再次走进婚姻的殿堂,王蒙直言:我想过活人的生活!

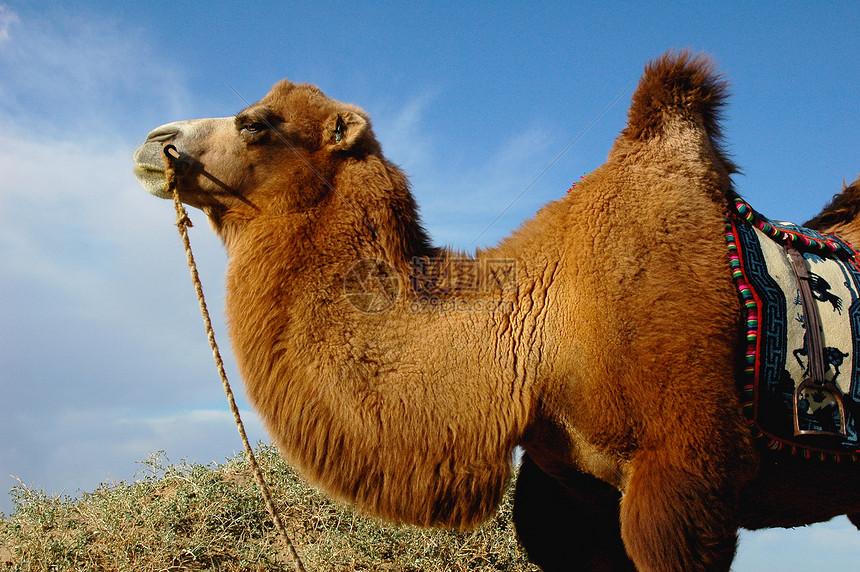

他才华横溢,著作等身,是当代文坛的璀璨明珠。他曾担任过文化部部长,也是中国作家协会的名誉主席。他曾在新疆扎根16年,把那片广袤的土地视为自己人生最珍贵的纪念。他把一生中最美好的年华都奉献给了那里。 他,就是文学泰斗——王蒙。 少年时期的王蒙,积极投身于时代的发展,早早加入了中国共产党,担任团干部。在新旧时代交替的关键时刻,他既是历史的见证者,也是积极的参与者。面对社会的巨大变迁,他选择用文字去记录和表达。 他自幼展露出非凡的文学天赋,19岁开始创作长篇小说,21岁发表处女作,22岁时,他的《组织部新来的年轻人》在文坛引起轰动。他的作品充满了理想主义色彩,深刻反映了时代的变迁和人性的复杂。 创作源于生活,又高于生活。没有深入一线,亲身体验当时人民的生活,怎能写出打动人心的作品?王蒙的创作正是如此。他的情感经历同样丰富而真挚。许多文人喜欢写诗词,描绘风花雪月,抒发爱恨情仇,而19岁的王蒙却选择了书写青春,书写朝气,书写对新生活的渴望。他以独特的视角,展现了一个时代的精神风貌,也表达了自己对人生的思考。 1963年,王蒙主动申请前往新疆工作。他在那片充满魅力的土地上度过了16个春秋,把自己最好的年华奉献给了新疆的建设和文化事业。他深入基层,了解各族人民的生活,汲取了丰富的素材,为日后的文学创作奠定了坚实的基础。他的作品《这边风景》、《坚硬的稀粥》等,正是他在新疆生活的真实写照。 1978年,王蒙从新疆返回北京,此后一直笔耕不辍,创作了大量独具特色的作品。他的小说充满了理想主义色彩,既有对社会的深刻洞察,又饱含着对人生的独特感悟。2010年,他荣登“第五届中国作家富豪榜”,成为各界关注的焦点人物。 在许多人的心目中,王蒙是典型的“80后”。虽然他年逾八旬,但依然像个热爱生活的大顽童,保持着对世界的好奇和热情。或许正是这份真诚和童心,使他能够不断从生活中汲取源源不断的创作灵感。

王蒙与崔瑞芳的爱情故事,始于他19岁时的一次邂逅。那时的王蒙,意气风发,对未来充满憧憬。当他遇到崔瑞芳,便被她的气质所吸引,开始了热烈的追求。经过一番努力,王蒙终于抱得美人归,两人步入了婚姻的殿堂。 2012年,崔瑞芳因病去世,享年80岁。她的离去,让王蒙感到万念俱灰,仿佛生命中最重要的一部分被硬生生地剥离。他失去了相濡以沫的伴侣,失去了并肩作战的战友,更失去了倾诉衷肠的知己。 失去了相濡以沫的爱人,王蒙陷入了深深的悲伤之中。他感到生活失去了意义,仿佛周围的一切都变得黯淡无光。幸运的是,孩子们给予了王蒙无微不至的关怀。他们时常陪伴在父亲身边,用温暖的话语和体贴的行动,帮助父亲走出阴霾,重拾对生活的信心。在家人的呵护下,王蒙渐渐地恢复了往日的神采。 转折出现在半年后的一次聚会上。王蒙偶然间遇到了比自己小20岁的记者单三娅。两人一见如故,聊得十分投机。短短六天的时间,王蒙便决定再次走进婚姻的殿堂。这个消息,不禁令外界感到惊讶。毕竟,王蒙已经80高龄,再婚似乎有悖常理。 面对旁人或善意或恶意的非议,王蒙坦然地回应道:"我想过活人的生活!"这句话虽然简短,却充满了力量。王蒙不愿被世俗的眼光所束缚,他渴望拥抱新的生活,追寻属于自己的幸福。 在不同的场合,人们多次向王蒙提出同一个问题:“您为什么能够保持如此长久、旺盛的创作力?” 他深情地回答:“我有幸参与、见证了整个历史的变化。共和国的命运,共和国的经验,正是我写作的源泉。”这番肺腑之言,道出了他创作的不竭动力。 正是因为有了新疆的这段经历,王蒙才能在文学的道路上持续前行。他把新疆当成了人生的纪念,把自己最美好的年华都留在了这里。这片土地的山川河流、人文风情,都深深地烙印在他的心中,化作笔下生动的文字。 王蒙曾自称自己是一名“全天候抗干扰”的写作工人。他的日常作息极为自律:每天清晨六点半开始写作,持续一个半小时直到八点。午休过后,下午两点多他又重新投入到创作中。这种坚持贯穿了他大半生,成为他生活中不可或缺的一部分。 尽管长期遵守着严格的写作时间表,王蒙却从未与时代脱节。相反,他始终紧跟潮流,充满了对新鲜事物的好奇心。结婚后的他,更像是一个充满活力的老顽童,不断探索和尝试新的兴趣爱好。这种对生活的热情,使他在文学创作之外,拥有了丰富多彩的生活体验。 近些年,除了每天雷打不动地坚持写作外,在妻子单三娅的鼓励下,王蒙还培养了多种新兴趣。他开始学习游泳,积极锻炼身体,甚至还迷上了追剧。对于86岁高龄的他来说,这些新尝试不仅丰富了他的生活,也让他保持着年轻的心态和健康的体魄。令人惊讶的是,他至今仍然拥有结实的腹肌,这在同龄人中实属罕见。