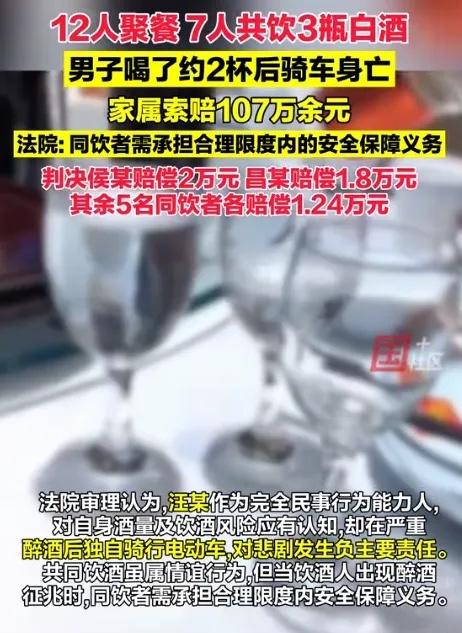

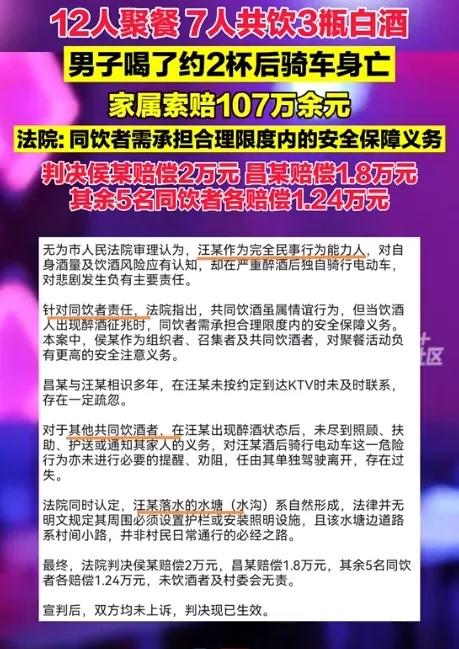

7月21日,安徽芜湖,一男子参加朋友聚会,7人喝下3瓶白酒,男子自饮两杯。不料事后,男子骑着电动车回家时,不慎落入水塘溺亡。事后,男子家属将当天其他11名聚餐者,及水塘所在地的村委会告上法院索赔107万元。 "老汪走的时候还跟我挥手说再见,谁能想到那竟然是最后一面。" 侯某站在法庭上,声音有些发抖。就在24小时前,这场由他发起的12人聚餐还充满欢声笑语,7个人喝完了3瓶白酒,其中汪某只喝了两杯。 谁也不会想到,这几个小时的热闹,最终会以汪某连人带电动车栽进村口水塘、第二天清晨被人发现漂浮在水面上而告终。 更令人震惊的是,当报告显示汪某血液酒精含量高达322.9mg/100ml时,这个看似普通的饭局瞬间变成了一场涉及11名被告、索赔107万元的纠纷。 事情发生在安徽无为市的一个夏夜。微信群里临时组织的饭局,既有相识多年的老友,也有初次见面的新朋。 监控录像显示,当晚8点23分,汪某离开饭店时步伐稳健,还主动帮人挪开挡路的电动车。正是这副"清醒"的模样,让在场所有人都没想到要阻拦他骑车回家。 然而报告揭露了残酷的真相:汪某的胃内容物酒精浓度远超醉驾标准4倍,医学上属于"极度醉酒状态"。 这种表面清醒实则失控的状态,在法医学上被称为"清醒型醉酒",正是最危险的情形之一。 汪某家属的起诉书像一记重锤砸向饭局参与者:"明知他饮酒却无人劝阻骑行,发现他失联却无人寻找,11个人眼睁睁看着他走向死亡!" 而被告们的辩解同样令人唏嘘——有人表示"根本不熟连电话都没存",有人强调"他说要去KTV却往反方向走"。 其中最委屈的是两位滴酒未沾的参与者:"我们连酒杯都没碰,凭什么要负责?" 法院的判决书堪称一堂生动的法治公开课。主审法官在判决中指出,共同饮酒者的责任边界在于"合理预见义务"——不是禁止喝酒,而是要对醉酒同伴采取必要的照顾措施。 作为组织者的侯某被判赔偿2万元,并非因为劝酒,而是未尽到"全局统筹责任";老朋友昌某赔偿1.8万元,则因存在"特殊关系下的更高注意义务";其余5名饮酒者各赔1.24万元,则是对"漠视风险"的警示。 而村委会之所以免责,在于水塘作为农业设施已有警示标志,不能要求农村对所有自然水体"全封闭管理"。 小双点评:有数据显示,2022年全国共审理"共同饮酒致死"民事案件1743起,平均每天就有5起类似纠纷。 其中72%的案例涉及电动车事故,而农村地区占比高达68%。 更值得警惕的是,有39%的去世者与汪某类似,血液酒精含量超过200mg/100ml却"表面清醒"。 这类判决并非"谁死谁有理",而是在划定文明社会的责任红线:"推杯换盏时的热情,应当转化为对生命的敬畏。" 案件宣判后,当地村民自发在水塘边加装了太阳能警示灯。 而那个曾经热闹的微信群,最后一条消息停留在事发当晚的"明天再聚"。 如今翻看聊天记录,那句"不醉不归"的玩笑话,在悲剧映照下显得格外刺眼。 或许这就是现代社交最深刻的悖论:我们把酒言欢时追求的亲密无间,往往在事故发生时最先土崩瓦解。而法律要做的,就是在情谊与责任之间,划出一道清晰的界限。