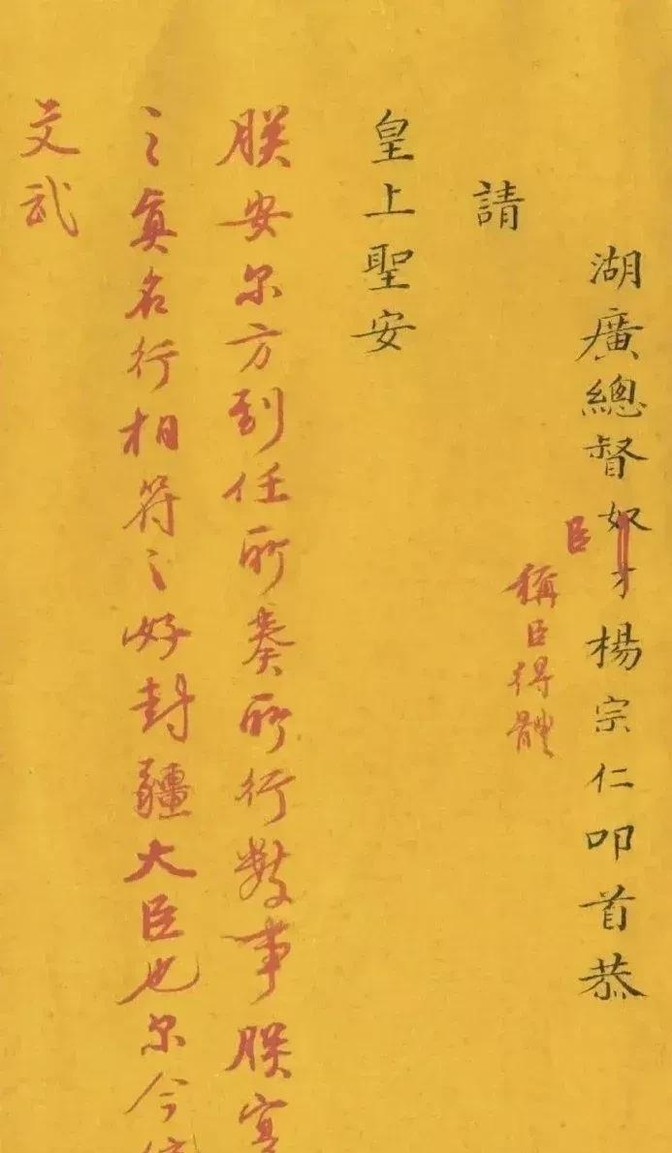

湖广总督杨宗仁向雍正皇帝上奏,曰“奴才杨宗仁叩首恭请皇上圣安“。雍正朱笔一挥,把“奴才“二字划掉,御批“称臣才得体“,让杨宗仁尴尬了一回。原来在满清,汉人是没资格做奴才的,做奴才是满人的专利。

杨宗仁不是啥小角色,他生于康熙元年(1661年),家里世代当官,老爹杨朝正是山东东昌府知府,清廉有名。他出身汉军正白旗,虽然挂着“旗人”的标签,但骨子里还是汉人文化熏陶出来的。年轻时靠监生身份入仕,从基层干起,一步步爬到湖广总督的高位,管着湖北湖南的军政大事。 他仕途起步于康熙三十五年(1696年),当上湖广慈利县知县。那时候苗疆不太平,苗民跟官府常闹矛盾。杨宗仁初出茅庐就敢硬刚,保住逃来的苗民,还顶住上司压力,愣是没交人。后来调到蓝山知县,碰上八排苗叛乱,军队差点哗变,他单枪匹马冲进军营,靠一张嘴平了事,胆子跟能力都让人服气。 之后,他仕途开挂,干过甘肃西宁道参议、浙江按察使、广西巡抚、广东巡抚,一路升到雍正元年(1723年)的湖广总督。治理地方时,他思路清晰,政绩硬核:在广东查贪污,清财政;在湖广修水利,搞保甲,治安粮食都抓得稳。他的家族也牛,弟弟、儿子、孙子都当了大官,堪称清朝的“公务员世家”。 雍正元年,杨宗仁刚当上湖广总督,踌躇满志地写奏折请安。他琢磨着,满洲大员都自称“奴才”,显得忠心耿耿,自己也跟着叫一把,写下“奴才杨宗仁叩首恭请皇上圣安”。结果送到北京,雍正一看,脸都黑了,直接把“奴才”划掉,批了“称臣才得体”,意思是你一汉人,装啥满人呢?

这事儿得从清朝的礼仪说起。满清入关后,满汉文化一直没完全融到一块。满人管皇帝叫“主子”,自称“奴才”,这是满语“阿哈”的传统,意思是家奴,透着绝对服从的味儿。汉人呢,按传统叫“臣”,来自儒家君臣礼制,讲究的是尊卑有序。雍正上台后想统一规矩,明确要求汉臣一律称“臣”,满臣可以沿用“奴才”,但不能乱套。 杨宗仁虽是汉军旗人,按身份算得上“半个满人”,但文化根子还是汉人。他自称“奴才”,可能是想套近乎,结果踩了雷。雍正这人眼里揉不得沙,直接纠正,既是打脸,也是敲打:规矩就是规矩,别自作聪明。这事儿传开,杨宗仁估计脸红了好几天。 “奴才”和“臣”这俩词,不光是称呼问题,背后是满汉身份的鸿沟。满人用“奴才”,带着部落时代的奴仆忠诚,皇帝是“主子”,他们是“家奴”,关系近乎私人化。汉人用“臣”,则是儒家体系下的政治关系,皇帝是君,臣是辅佐者,强调的是国家秩序。 清朝初年,满汉官员混着用称呼,康熙时还算宽松。但到雍正这儿,他要强化中央集权,整顿吏治,连奏折用词都不放过。他批杨宗仁,不是小题大做,而是借机立规矩,告诉大家:满汉有别,别越界。更深一层,这也反映了清廷对汉人精英的警惕,不让他们太“亲近”皇权。 其实,满臣叫“奴才”也不是啥优待,满人内部等级森严,低级旗人一样活得小心翼翼。汉人没资格叫“奴才”,反倒是个提醒:你们是外臣,不是内廷家奴,身份上隔着一层。

被雍正批了,杨宗仁没啥大损失,照样干得风生水起。他在湖广总督任上,干了不少实事。治安上,他推保甲制度,把地方管得井井有条;经济上,修水利、减商税,粮食丰收,贸易也活了。他还抓教育,办学校,选人才,湖广的文化氛围都浓了。 他为人清廉,管下属特严,贪官见了他都哆嗦。雍正挺欣赏他,夸他“廉洁如冰,耿介如石”。可惜操劳过度,雍正三年(1725年),他病死在任上,64岁。雍正很惋惜,追封他太子太保,赐世袭骑都尉,还进了贤良祠,谥号“清端”,这待遇在汉臣里算顶尖了。 老百姓也念他好,湖广不少地方自发给他立碑。他这辈子,政绩够硬,名声够响,那次“奴才”风波,不过是生涯里的小插曲。 杨宗仁自称“奴才”被划掉,不只是个笑话,更像清朝政治文化的一个切片。雍正用朱笔划出的,是满汉之间的界限,也是皇权对礼仪的掌控。这事儿不大,却能看出清廷怎么平衡满汉关系,怎么用规矩约束官员。

此心安处

贱到出汁!

用户13xxx19

奴才是你想当就能当的吗