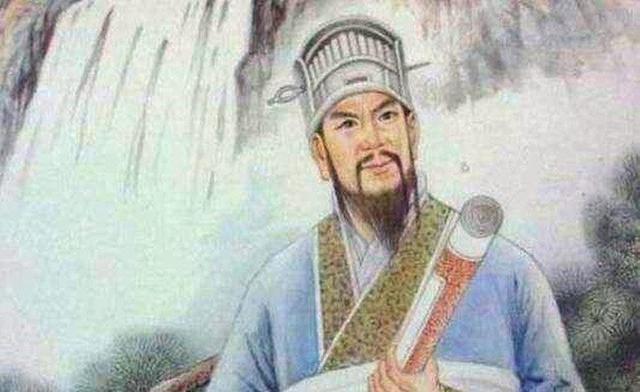

明朝历史中的隐秘英雄:傅友德

明朝的开国将领中,常遇春、徐达、蓝玉等人的名字常被提起,成为历史上响亮的传奇。然而,鲜有人知傅友德这位英雄人物,尽管他的贡献和能力不可小觑。作为明朝的开国大将,他凭借非凡的军事才能和卓越的战功,为朱元璋的统一大业立下了赫赫战功。他不仅骁勇善战,还充满忠诚与毅力,屡次在战场上展现出非凡的勇气与智慧,帮助朱元璋推翻元朝、平定巴蜀、横扫漠北,最终助力明朝实现统一。

一、坎坷经历:从屡次易主到投靠朱元璋

元朝末年,天灾人祸不断,旱灾肆虐,百姓流离失所,生死与共。腐朽的统治阶层与贪婪的官吏剥削民众,内乱不断、外压不断。各地的农民纷纷揭竿而起,反抗压迫,掀起了波澜壮阔的起义浪潮。傅友德出生在一个普通农家,家境贫寒,年复一年难以维持生计。在百般困苦中,他决定加入反抗之列,投身到农民起义的队伍之中。这一决定,注定了他传奇的一生。

最初,傅友德随刘福通的部下李喜喜进入四川作战,后来又随李喜喜一同进攻凤翔。在遭遇元将察罕帖木耳的激烈反击后,李喜喜的部队惨遭败北,傅友德被迫随李喜喜退回四川。然而,当时四川已被徐寿辉占领,李喜喜等人无奈被驱逐。傅友德虽性格勇猛,但亦不甘心在屡战屡败中屈服,于是他果断背叛李喜喜,转而投奔徐寿辉,决定和他一起去争取更大的事业。

然而,徐寿辉并未给傅友德所期待的机会,这令傅友德感到失望。于是,他离开了徐寿辉,转投陈友谅的阵营。然而,陈友谅却以篡位为手段,杀害了原本的皇帝徐寿辉,这一行径深深刺痛了傅友德的内心。傅友德感到极度寒心,并最终与陈友谅决裂,转而选择投奔朱元璋。1361年8月,朱元璋率兵攻打江州并驻扎在小孤山,这时傅友德决定归顺朱元璋,成就了他与朱元璋的传奇合作。

二、勇猛奋战:多次立下赫赫战功

元至正二十四年,鄱阳湖之战爆发,傅友德再次表现出非凡的勇气。在这场关乎朱元璋未来的战争中,傅友德亲自带领突击队,率领船队冲锋在前,身先士卒。尽管他身负数伤,但这丝毫未能削弱他的战斗力。此战中,傅友德英勇无畏,挥舞刀剑,毫不退缩,最终一箭射中陈友谅,为朱元璋彻底铲除了这个强大的对手。

战斗未曾停歇,随着鄱阳湖战役的胜利,朱元璋势如破竹,随即进攻武昌。然而,武昌的地形险要,久攻不下,士兵们一度陷入犹豫。这时,傅友德挺身而出,他亲率数百精兵攻下高冠山,途中虽面部中箭,但依然毫无惧色,继续奋勇作战,直至最终胜利。

在随后的战斗中,傅友德再次身负重伤,但依然冲锋在前,斩敌将、破敌阵,最终擒获了元军大将任亮,并随朱元璋收复了淮东之地。1371年,傅友德被任命为征虏前将军,协同汤和兵分两路,进攻盘踞四川的明夏势力。傅友德凭借其深厚的军事素养与精妙的策略,率部顺利突破了秦陇山区的防线,成功攻占巴蜀,攻克百州,展现出超凡的军事才能。

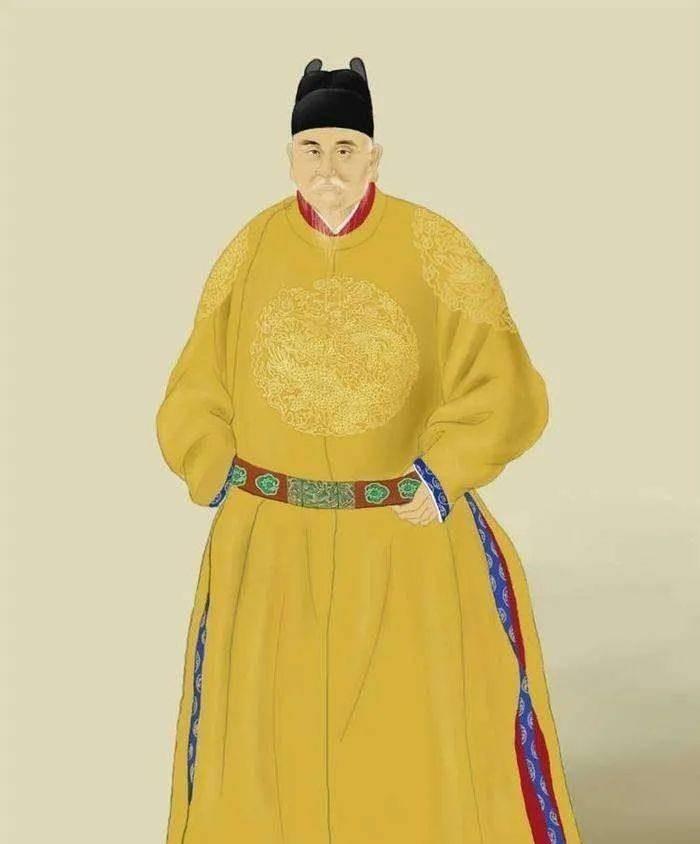

在傅友德和水军的协作下,大军顺利攻入成都,最终平定蜀地。朱元璋得知消息后欣喜若狂,亲自撰写《平西蜀文》对傅友德进行了极高的评价,并授予他一等功勋。

三、傅友德之死:英雄末路,悲惨结局

然而,傅友德这位英勇无畏的开国功臣,最终却未能享受荣华富贵的晚年。洪武二十七年,朱元璋举行国宴时,注意到一名侍卫手中的剑缺少剑鞘,而此侍卫正是傅友德之子。朱元璋心生疑虑,批评其儿子失礼。傅友德急忙起身为儿子谢罪,但朱元璋却刻意刁难,称傅友德不尊皇命,指责他大不敬,违背君主之威。朱元璋强令傅友德将儿子带到殿前,而傅友德无奈接受了这个命令。

不久,傅友德得到武士的消息,告知他儿子的头已被提到宫前。当他走到朱元璋面前,提着儿子血淋淋的首级时,朱元璋却问道:“何其忍也?”傅友德感受到深深的背叛,心中愤怒与悲凉交织。他终于意识到,朱元璋的真正意图是想除掉自己,而不单单是想通过这一事件来惩罚儿子。傅友德悲愤不已,冷笑着道:“不过欲吾父子头尔。”话音未落,他便从袖中取出匕首,在朱元璋面前自刎,结束了自己的生命。

即便傅友德自尽,朱元璋依然未能心软,反而将傅友德的家族全数流放到边疆。由于傅友德的显赫战功,朱元璋深知他可能会威胁到自己的权位,因此暗中设计除掉了这位曾为自己立下赫赫战功的将领。这也成了傅友德悲剧的终结——一代名将英勇归天,却在最后时刻未能逃脱权谋的漩涡,终未得善终。

傅友德的命运,是一则充满悲剧色彩的历史故事。他的勇气与忠诚,未能改变最终的悲剧结局。这也让人深思,英雄是否总能在历史的长河中享有应有的荣耀,还是注定成为权力游戏中的牺牲品。