1941年,在陕北延安的毛主席突然收到了一封来自家乡的信,族人要重新修订毛家族谱,询问他对妻子罗一秀有什么建议。

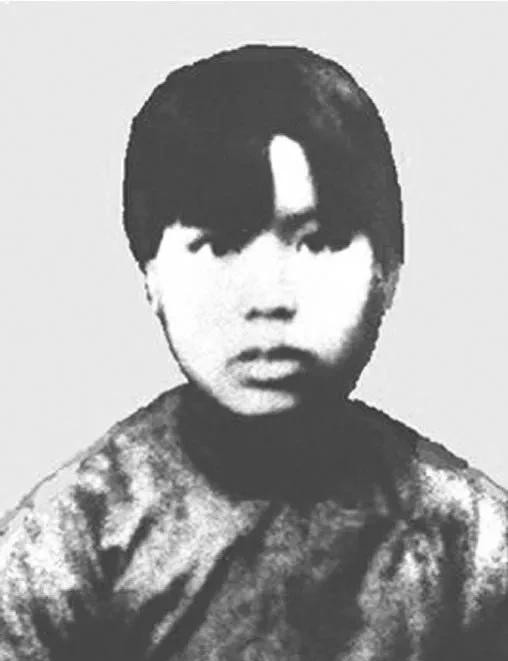

1941年,陕北延安的窑洞里,毛主席收到了一封来自湖南韶山的信。族人要重修家谱,特意询问他对早年妻子罗一秀有啥建议。这封信来得突然,像一颗石子丢进平静的湖面,勾起了毛主席对那段尘封往事的回忆。罗一秀是谁? 1907年,毛主席才14岁,家里却已经忙着给他张罗婚事。当时毛家在韶山冲算得上小地主,父亲毛顺生有二十多亩水田,日子过得还算殷实。母亲文氏操持家务,带着三个儿子,负担不轻。毛顺生看中了邻村18岁的罗一秀,觉得她性情温顺,又能干活,是个能帮家里分担的好媳妇。于是,托了媒人,罗家也同意了这门亲事。 那时候的婚姻,都是父母之命,毛主席年纪小,对这事没啥主动权。婚礼办得挺热闹,但毛主席心里并不乐意。新婚夜他直接跑去书房睡了,压根没把这当回事。可罗一秀不一样,她没啥怨言,反而觉得自己能嫁进毛家挺好。她用自己的勤劳和善良,慢慢融进了这个家。

罗一秀进门后,确实没让毛顺生失望。她干活麻利,对公婆孝顺,家里的大小事都料理得井井有条。毛顺生和文氏对她赞不绝口,族里人也觉得她懂事能干。虽然毛主席对她不咋搭理,但她从没抱怨过,默默地当好毛家的长媳。 在这段婚姻里,毛主席和罗一秀几乎没啥感情基础。他那时候一心想着读书,压根没把心思放在家庭上。可罗一秀的付出,他不是完全没感觉。她的存在,让毛家多了一份和谐,也让这个家运转得更顺畅。 可惜,罗一秀的好日子没过多久。1910年初,她突然得了重病,没多久就去世了。她走得太快,留给毛家的只有遗憾。她去世后,家里少了个能调解矛盾的人,毛主席也借着这个机会收拾东西,离开韶山去求学。从此,他的人生轨迹彻底变了。 罗一秀在毛家待了不到三年,却留下了不小的影响。她用自己的善良和勤劳,成了毛家历史里一个短暂但重要的角色。而她的离去,也间接推动了毛主席走上更大的舞台。

时间来到1941年,毛主席已经在延安领导革命,忙得不可开交。这时候,韶山族人突然来信,说要修家谱,问他对罗一秀咋看。这封信来得蹊跷,毕竟罗一秀去世已经三十多年,她和毛主席的婚姻也早被时间淡化。为啥族人这时候提起她? 毛主席收到信后,没多犹豫,提笔回了信。他让族人把罗一秀的名字写进家谱,没多说啥理由,只说她曾经是毛家的一员。这态度挺耐人寻味,既是对罗一秀付出的认可,也透着一丝对过去的尊重。他没把这事当儿戏,而是给了她一个正式的地位。 1950年,毛主席还派儿子毛岸英回韶山,探望罗一秀的弟弟罗石泉。毛岸英带去父亲的心意,问罗石泉愿不愿意去北京生活。罗石泉谢绝了,说自己过得挺好,不想离开老家。这件事说明,毛主席对罗一秀的家人还是有些牵挂的。 到了晚年,听说族人又要修家谱,毛主席再次叮嘱要把罗一秀的名字写进去。这不是啥浪漫情怀,而是他对历史和事实的坚持。罗一秀虽然跟他没啥感情,但她实实在在为毛家付出过,这份尊重是她应得的。