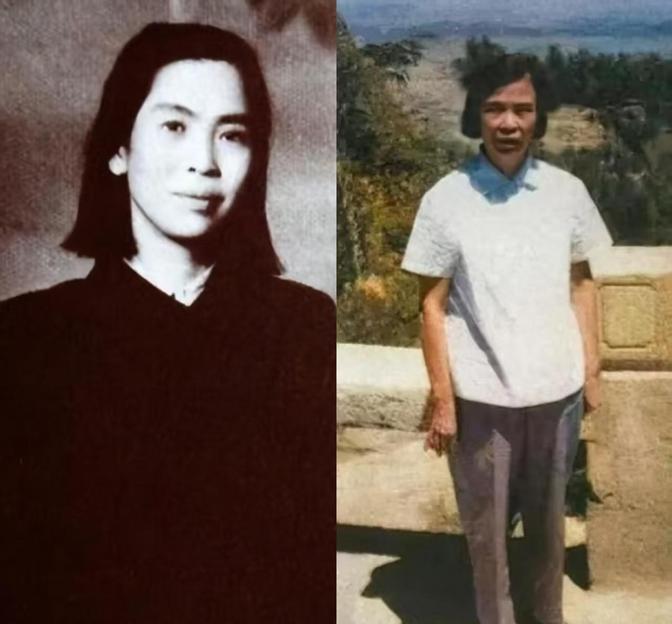

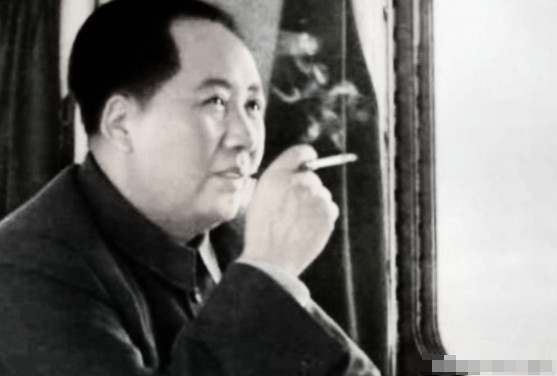

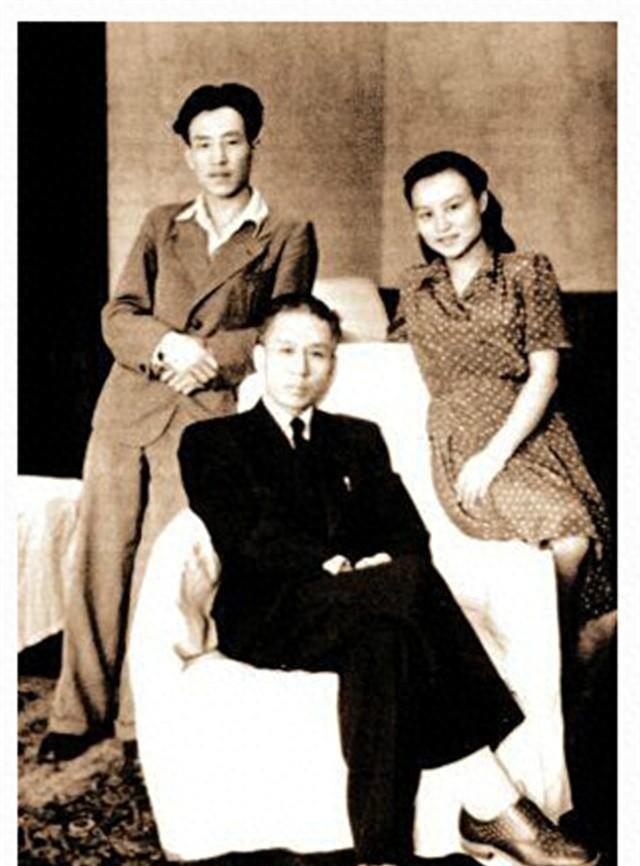

1948年,上海一处简陋居所里,王人路的生命即将走到尽头,他叮嘱妻子:“以后要是有为难的事情,你可以去找毛大哥帮忙!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1948年,上海一间简陋瓦房里,29岁的王人路生命垂危。 这位上海中华书局职员,因长期劳累和生活重压,身体彻底垮了。 看着泪眼婆娑的妻子吴启瑞和八个年幼的孩子,王人路心中充满不舍与担忧。 他艰难握住妻子的手,留下最后的嘱托:“启瑞,我这病好不了了。你要坚强,把孩子们拉扯大。要是遇到实在过不去的坎儿……就去找毛大哥,他会帮你的。” 吴启瑞愣住了。 “毛大哥?” 她从未听丈夫提过这样一位亲友。 王人路喘着气低声解释:“毛大哥……就是毛泽东。他年轻时在长沙读书,是我父亲王立庵的学生……他们关系很好……” 说完这句耗尽力气的话,王人路便与世长辞。 王人路口中的父亲王立庵,是湖南教育界有名望的教师。 1914年至1915年间,青年毛泽东在湖南省立第一师范求学时,王立庵是他的国文和历史老师。 毛泽东勤奋好学,深得王立庵赏识,师生情谊深厚。 当毛泽东创办文化书社遇到资金困难时,王立庵慷慨解囊,拿出500元相助。 这段往事,王人路铭记于心,但在动荡年代从未向妻子详述,直到生命最后一刻。 丈夫离世,吴启瑞的天塌了。 她只是一个普通家庭妇女,没有正式工作,却要独自抚养八个孩子。 1948年的上海,物价飞涨,民生凋敝。 吴启瑞靠变卖家当和亲友接济,勉强维持生计。 她白天打零工,晚上缝补,日子异常艰难。 1950年,新中国成立不久。 吴启瑞带孩子们迁居无锡,在一所小学谋得教职。 虽有固定收入,但一人工资养活九口之家,仍是杯水车薪。 孩子们常食不果腹,衣衫褴褛。 家徒四壁,积蓄耗尽。 看着孩子们消瘦的脸庞,听着他们睡梦中喊饿,吴启瑞心如刀绞。 走投无路之际,丈夫那句“找毛大哥”的嘱托再次回响耳边。 经过无数不眠之夜的挣扎,吴启瑞鼓起勇气给毛泽东写信。 1950年5月22日,她忐忑地铺开信纸,以“毛主席”开头。 这封两千多字的信,承载着母亲的希望,寄往北京中南海。 寄信后,吴启瑞陷入焦虑等待。 1950年7月22日,改变命运的日子。 吴启瑞下班回家,发现桌上放着一封来自北京、印着“中南海”字样的信! 她颤抖着拆开信封,是毛主席的亲笔回信! 信中,毛泽东亲切称她“启瑞先生”,写道:“五月来信收到,困难情形,甚为系念。” 他明确同意她的请求,“所请准予你的三个小孩加入苏南区干部子弟班,以减轻你的困难一事,请持此信与当地适当机关的负责同志商量一下,看是否可行。” 故事并未结束。 十年后的1960年6月21日,退休在家的吴启瑞突接无锡市委统战部通知。 毛主席邀请她前往上海见面! 原来毛泽东到上海视察,特意提出见故人之媳。 吴启瑞激动万分,次日随工作人员赶赴上海。 在锦江饭店,吴启瑞见到了敬仰已久的毛主席。 毛泽东亲切握手,详细询问她和孩子们的生活。 他深情回忆湖南一师求学岁月,特别提到王立庵老师当年资助他500元创办文化书社的往事,言语充满感激:“王立庵先生是我的好老师、好朋友。他当时给了我很大帮助,这份情谊我一直记在心里。” 临别时,毛泽东亲自送吴启瑞到门口,并赠送礼物。 一年后春节,毛泽东又委托秘书给吴启瑞寄去1000元人民币,附言说明这是对王家当年恩情的回馈。 一句临终嘱托,一封求助信,一次历史性会面,串联起跨越时空的情谊。 王人路的遗言,最终改变了妻子和八个孩子的命运。 毛泽东身居高位,日理万机,却始终不忘师恩,未忽视普通家庭的求助。 他用行动诠释“滴水之恩,涌泉相报”,展现了领袖的平民情怀和重情重义的传统美德 主要信源:(人民网——《全心全意为人民服务的典范——毛主席时时处处关心人民疾苦》)